Introduction

Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008. Celle-ci n’est toujours pas reconnue par la Serbie. Des tensions entre les deux pays subsistent toujours alors que des négociations de normalisation des relations ont été entreprises par l’Union Européenne. Ces négociations n’aboutissent pas à des accords définitifs entre les deux pays.

Le Kosovo a été libéré en juin 1999 suite à l’intervention de l’OTAN après le nettoyage ethnique commis par la Serbie de Milosevic. Pendant la guerre du Kosovo, les Albanais ont résisté sous forme de « guérilla » pour affronter les forces yougoslaves et les paramilitaires serbes envahissants le Kosovo. Ces guérilléros appartenaient à une organisation qui portait un nom : «UÇK» (« Ushtria Çlirimtare e Kosovës » – « Armée de Libération du Kosovo »). Ce conflit a opposé les forces armées d’un état, contre une insurrection armée, sous forme de guérilla. Alors que l’UÇK a été un mouvement de résistance armée, en 2020, les chambres spécialisées du Tribunal de La Haye pour le Kosovo ont inculpé quatre anciens combattant de l’UCK pour crimes de guerre. Ces derniers devront répondre à 10 chefs d’accusation.

D’une part, les relations actuelles entre la Serbie et le Kosovo exacerbent les tensions politiques, et d’autre part, la remise en cause de la légitimité de la résistance des Albanais du Kosovo sont des obstacles au développement du Kosovo ainsi qu’à la stabilité dans les Balkans. De plus, ces événements amènent sans cesse les autorités du Kosovo ainsi que les Albanais de manière générale à se justifier pour leur lutte politique, pour leur résistance armée, ainsi que pour la légitimité de leur indépendance.

La lutte armée albanaise est le résultat final d’un processus de plusieurs décennies de politiques discriminatoires, coloniales, ségrégationnistes et d’apartheid de la Serbie contre les Albanais du Kosovo. Le but de ce texte est de montrer la continuité et l’interdépendance de l’oppression des Albanais depuis l’intégration du Kosovo à la Serbie.

Le texte ci-dessous mettra en évidence quatre périodes divisées en chapitre. Le premier chapitre consistera à mettre en contexte les arguments justifiant l’attribution du Kosovo à la Serbie après les guerres balkaniques. La deuxième partie traitera du Kosovo dans la République Fédérative de Yougoslavie. Elle mettra en évidence la continuité des arguments rhétoriques de la domination des Serbes sur les Albanais dans le contexte d’une Yougoslavie communiste dirigée par Tito. La troisième partie traitera du début de l’apartheid au Kosovo à partir de la mort de Tito et de la montée en puissance de la répression de l’appareil d’état Serbe à l’encontre des Albanais du Kosovo. Enfin, la quatrième partie mettra en lumière la manière dont l’interdépendance de tous ces événements ont poussé les Albanais du Kosovo à prendre les armes.

1ère partie : le Kosovo devient serbe

Contexte général

Le peuple albanais est situé dans un carrefour stratégique, culturel et religieux des Balkans. Il est à mi-chemin entre l’orient et l’occident. L’Albanie a toujours été considérée comme un territoire stratégique par les puissances limitrophes. Son accès à la mer Adriatique a souvent été convoité par les empires alentour. Après avoir été colonisé pendant 500 ans (XVème siècle au XXème siècle) par l’Empire Ottoman, plus de 40 % des Albanais vivent dans un autre pays que l’Albanie en 2020. Une grande partie habite au Kosovo.

Suite à la première guerre balkanique, les six grandes puissances de l’époque (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Russie, Autriche-Hongrie et l’Italie) convoquèrent un sommet international. Celui-ci devait déterminer la répartition territoriale dans les Balkans pour les pays ayant formés une alliance contre l’Empire ottoman, c’est-à-dire : la Serbie, la Bulgarie, la Grèce et le Monténégro. Ce sommet produira le traité de Londres de 1913. (Elsie, 2011).

Sous pression de la France et surtout de la Russie, le Kosovo et la Macédoine furent octroyés à la Serbie. Les Albanais du Kosovo passaient donc sous contrôle administratif serbe (Elsie, 2011). L’Albanie déclara son indépendance suite à cette conférence avec le soutien de l’empire austro-hongrois. En effet, l’Albanie fait œuvre d’un état tampon ayant pour but d’empêcher l’accès à la mer à la Serbie et à la Russie.

Le peuple albanais sera le grand perdant de cet épisode de l’histoire, puisqu’il sera réparti sur différents territoires. Des frontières seront tracées de manière aléatoire, sans prendre en considération les différentes ethnies, séparant parfois des familles entre deux pays. Les grandes puissances européennes voient d’un bon œil la montée en puissance de la Serbie vis-à-vis de l’Empire Ottoman. En effet, cela permettait que les musulmans des Balkans soient sous la surveillance d’un empire ou d’un état chrétien, suite au retrait de l’Empire ottoman (Rexhepi 2017). La Serbie considère que le Kosovo est le berceau de son nationalisme et justifiera la colonisation du Kosovo par ce même argument. En effet en 1389, une coalition de peuples chrétiens des Balkans menés par le prince serbe Lazar Hrebeljanovic (mais aussi des Albanais et des Bosniaques) s’oppose à l’empire Ottoman. Cette bataille est en quelque sorte considérée comme un des actes fondateurs du nationalisme serbe. Néanmoins, il demeure présomptueux, voire même anachronique de justifier la colonisation d’un territoire au XXème siècle pour une bataille ayant eu lieu 600 ans plus tôt. Au XIVème siècle le concept d’état-nation était absolument inexistant. La majorité des peuples d’Europe étaient gouvernés par des empires plus ou moins grands. Quoi qu’il en soit cet argument est difficilement recevable en 1912 puisque d’après Noel Malcolm (2008), le Kosovo était déjà peuplé de plus de 65 % d’Albanais lorsqu’il passa sous contrôle serbe.

À partir du passage du Kosovo sous contrôle administratif serbe, les Albanais seront discriminés par les différents régimes. Du royaume de Serbie (jusqu’en 1918) à l’Empire des Serbes, Croates et Slovènes (1918-1929) en passant par le Royaume de Yougoslavie (1929-1945) et la République fédérative de Yougoslavie (1945-1998) chaque gouvernement successif a imposé ses politiques spécifiques à l’égard des Albanais. Le texte ci-dessous s’intéresse au processus de domination imposé par ces différents régimes durant le XXème siècle : description des Albanais comme un peuple primitif, colonisation, interdiction de la langue, répression des manifestations, emprisonnements politiques, violences policières, empoisonnement des étudiants, ségrégation, apartheid, entraînant la résistance pacifiste des Albanais puis la résistance par les armes.

Un peuple primitif

Depuis le début du XXème siècle, l’invasion du Kosovo et l’oppression du peuple albanais étaient justifiées par les intellectuels serbes qui rivalisaient d’imaginations pour expliquer cette domination. Pour l’ancien premier ministre Vladan Gjorgjevic (1913), les « Albanais sont un peuple tribal, barbare et primitif ». Goergevic va même plus loin. Après avoir mesuré les crânes des Albanais, il considère qu’ils « ne pouvaient qu’appartenir aux races inférieures, car ces derniers étaient « les peaux rouges de l’Europe », des pré-humains qui ont des queues et dorment dans les arbres (Gjorgjevic cité par Avdic & Vllasi 2013 : 40-41). Il ajoute même que les Albanais sont «sanguinaires, rabougris, ressemblant à des animaux si ignorants qu’ils ne pouvaient distinguer le sucre de la neige.» Goergevic cité par Peter (1993). Quant à Cvijiç il décrit les Albanais comme étant «une tribu sauvage ayant des instincts primitifs» ou comme « la tribu la plus barbare d’Europe.» (Cvijiç, cité par Djordje (2005).

Les auteurs britanniques telles que Irby & Mackenzie (1887) écrivaient que « les Albanais du Kosovo devaient être civilisés par la Serbie chrétienne (…) afin de stopper leur piraterie ». Les Albanais n’étaient donc pas considérés comme étant assez « évolués », mais comme des sous-hommes, voir des animaux, incapables de se gouverner entre-eux. La Serbie se sentant ainsi investie du devoir « divin » de gouverner les peuples des Balkans, devait aussi dominer le Kosovo qu’elle considère comme le berceau de son nationalisme (Sulstarova, 2020). D’après un document qui se nomme « Nacertanije » rédigé par le premier ministre serbe Ilija Garasanin, en 1844, la domination serbe dans les Balkans est tout à fait légitime. En effet, cette domination serait « un héritage ancestral » (Tomiç, 2003) pour la Serbie. Ce projet impérialiste a pour objectif l’expansion du territoire serbe ainsi que la création « d’une coalition slave » autour de l’hégémonie serbe (Topiç, 2003). Ce document servira de socle durant tout le XXème siècle pour justifier et appliquer une politique raciste et ségrégationniste à l’égard des Albanais.

À partir de 1912, et ce jusqu’au début de la seconde guerre mondiale, une politique coloniale est mise en œuvre par le gouvernement serbe au Kosovo. Des colons slaves purent acquérir à des prix très avantageux (parfois même gratuitement) des terres, du bétail et des outils de production (Berisha, 2016). Les habitations des colons étaient soigneusement choisies. Leurs maisons se situaient à côté des routes principales et des chemins de fer, et leurs champs étaient les plus fertiles (Berisha, 2016). En 1918 est créé le royaume des Serbes, Croates et Slovènes par la monarchie serbe des Karadordevic (qui deviendra le royaume de Yougoslavie en 1929). Ce royaume sous l’hégémonie serbe sera encore plus hostile aux Albanais. En effet, les grandes puissances acceptent la création de cet état à condition que celui-ci accorde des droits et une protection irrévocable aux minorités. Le nouvel état accepte cette condition en précisant néanmoins que cela concernerait uniquement les minorités ayant rejoint l’empire après 1913 (Avdic & Vllasi 2013). Sachant que l’occupation du Kosovo débute en 1912, le peuple albanais, composant la grande majorité des habitants de cette région se retrouve dans une situation très délicate puisqu’il ne peut plus désormais bénéficier d’une protection légale. Le Royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes pouvait ainsi discriminer les Albanais et les traiter de manière aléatoire, sans que cela soit illégal aux yeux des lois dudit état. Hall considère qu’à la fin de la première guerre mondiale, toutes les écoles de langue albanaise du Kosovo, de la Macédoine et du Monténégro furent fermées (Hall, 1994).

Les dirigeants serbes de l’époque affichaient une volonté claire d’accélérer le processus de colonisation. En effet, beaucoup d’Albanais sont déportés en Turquie durant cette période. Les réformes agraires eurent pour conséquence un accroissement moyen de de la population serbe de 49 % de 1921 à 1939 (Roux, 2005). D’après Obradović (1981), plus de 60’000 colons serbes s’installèrent sur des terres domaniales ou sur les terres confisquées aux paysans albanais. Sans parler de nombreux fonctionnaires civils et militaires envoyés par le nouvel état (Roux, 2005). La seconde guerre mondiale stoppa cet élan infernal.

Durant cette période, certains Albanais tentaient de s’opposer à l’invasion serbe. Néanmoins, ces derniers furent durement réprimés. Les familles des opposants furent condamnées à des peines de prisons (souvent sans procès), furent victimes d’exécutions sommaires et de violentes représailles. Les Kaçaks, résistants albanais au Kosovo (Azem Galica, Shote Galica ou Bajram Curri) étaient qualifiés par le Royaume de Yougoslavie comme des « bandits, des rebelles, des pirates » Moore, 2010 et Lulaj (2012).

Les justifications de la colonisation

En mars 1937, Vasa Cubrilovic publia un mémorandum qu’il soumit au gouvernement serbe et Yougoslave. Ce document s’intitulait « Iseljavanje Arnauta » (La réinstallation des Albanais). L’écrivain trouvait que les méthodes employées jusqu’alors pour « serbiser », c’est-à-dire coloniser le Kosovo n’était pas assez efficace. Cubrilovic affirme ainsi : « La colonisation elle-même, selon la méthode graduelle n’a pas été mise en œuvre comme il se doit ». Plus loin dans ce même document il préconise l’utilisation de la force brutale. « Le seul moyen de les refouler (les Albanais) est l’utilisation de la force brutale d’un pouvoir d’État organisé » (Cubrilovic, 1937).

« Si l’on admet que le refoulement progressif des Albanais à travers notre colonisation lente et sans effet, il ne reste alors qu’une seule voie, leur transplantation en masse (…) nous ne reculerons devant rien pour résoudre définitivement cette question (…) Quand l’Allemagne peut expulser des dizaines de milliers de juifs et que la Russie a transplanté des millions d’hommes d’une partie du continent à une autre, le transfert de quelques centaines de milliers d’Albanais ne fera pas éclater une guerre mondiale» Cubrilovic, 1937).

Voici ainsi l’état des lieux établis par Cubrilovic (et ceux nommés précédemment) à propos des Albanais du Kosovo. Nous constatons une volonté évidente de déporter les Albanais de gré ou de force. Toutefois, la crainte d’une éventuelle intervention extérieure anime l’auteur du document. C’est pourquoi il réfléchit aux modalités pour faire en sorte que les Albanais quittent le Kosovo de leur plein gré :

« Un autre moyen serait la contrainte exercée par l’appareil d’État. Celui-ci doit exploiter les lois à fond, de manière à rendre aux Albanais le séjour insupportable chez nous : amendes, emprisonnements, application rigoureuse de toutes les dispositions de police, condamnation de toute contrebande, (…) des contraventions (…) et recours à tout autre moyen que peut imaginer une police expérimentée. (Cubrilovic, 1937)

Nous pouvons ici constater que cette dernière phrase entend accorder une large marge de manœuvre à la police, ceci sans se référer à une quelconque base légale. Ce texte prendra une envergure très importante puisqu’il servira à alimenter le nationalisme serbe durant le XXème siècle.

2ème partie : le Kosovo dans la République fédérative de Yougoslavie

L’ère Rankovic

La Yougoslavie est libérée en 1945 par les partisans communistes de Tito. Ce dernier fonda la République fédérative de Yougoslave, indépendante de l’Union Soviétique de Staline. Le Kosovo sous la République fédérative de Yougoslavie fut reconnu comme une province autonome appartenant à la Serbie. Toutefois cette autonomie limitée n’est déclarée que formellement puisque les Albanais du Kosovo ne prennent aucune décision quant à leur politique interne, contrairement à l’autonomie accordée en 1974.

En effet, Tito considérait que les Albanais avaient le droit à « l’autodétermination ». Cette prérogative fut toute relative puisque le maréchal laissa les pleins pouvoirs à « la commission des réformes agraires »1 gérée par la Serbie (Sulstarova, 2020). Ces réformes d’expropriation sont habituellement utilisées dans les régimes communistes. Le but est que les terres privées deviennent propriétés de l’État, dans une perspective de collectivisation. Pourtant, Tito nomme Vasa Cubrilovic comme ministre de l’agriculture en 1945, l’auteur donc du mémorandum nommé « l’expulsion des Albanais ». Cubrilovic y appliquera des réformes agraires discriminatoires à l’encontre des Albanais. La commission des réformes agraires pour le Kosovo confisque ainsi des terres aux Albanais et installe des colons sur celles-ci. D’après Malcolm (1998), (suite à ces réformes,) plus de quatre mille familles albanaises furent expulsées du Kosovo entre 1945 et 1960.

Sulstarova (2020) considère qu’au Kosovo le pouvoir était aux mains de l’UDBA, les services secrets Yougoslaves, dirigé d’une main de fer par le serbe Aleksandar Rankoviç. Des dizaines d’intellectuels, de journalistes, d’artistes et activistes en tous genres furent emprisonnés et exécutés. Les raisons avancées par le régime serbe est qu’il qualifiait ces personnes de «terroristes», « fauteurs de troubles » et de « révolutionnaires », agissaient contre les intérêts de la république fédérative socialiste de Yougoslavie. Toutes les formes de nationalisme étaient censées être réprimées dans la fédération Yougoslave. Néanmoins, les Albanais subissaient la majorité de ces condamnations. Rankovic était aussi ministre de l’Intérieur. Il surveillait avec une attention particulière tout « mouvement susceptible de soutenir le renouveau du nationalisme albanais » (Dérens, 2005). Rankovic, jugé comme étant trop autoritaire et privilégiant le nationalisme serbe, sera remplacé par le gouvernement Yougoslave en 1966.

L’autonomie du Kosovo

En mai 1968 le monde est bousculé par les revendications antiautoritaire de groupes sociaux aspirant à plus d’égalité sociale. En Yougoslavie à Belgrade, à Zagreb, et dans d’autres grandes villes les citoyens manifestent pour les mêmes raisons.

Toutefois, au Kosovo les étudiants et les ouvriers albanais souhaitaient simplement jouir des mêmes droits que les autres citoyens yougoslaves. Le facteur « Albanais du Kosovo » prenait de plus en plus d’importance. Certaines revendications albanaises sont prises en considération par Tito. Celles-ci donnèrent naissance à la création de l’Université de Prishtina (ORCA,2020). La nouvelle constitution Yougoslave de 1974 accorde aussi au Kosovo un statut officiel de province autonome au sein de la Serbie. De 1974 à 1981, les spécialistes considèrent que « le Kosovo connait un âge d’or » (Dérens, 2005, – Dufour, 2000 et beaucoup d’autres). Certaines élites albanaises sont intégrées dans le système Yougoslave (administration, enseignement …)

Cet âge d’or doit toutefois être relativisé puisque les habitants du Kosovo étaient toujours de loin les plus pauvres de la fédération Yougoslave (particulièrement les Albanais). Néanmoins, le Kosovo jouissait d’une autonomie politique. Raison pour laquelle l’expression d’« âge d’or » est utilisé. Cette période profite notamment à une élite politique mais ne vit pas les conditions générales de la région s’améliorer.

Le fait d’accorder le statut d’autonomie au Kosovo ne doit pas être perçu comme un geste «humaniste» de la part de Tito. Il s’agit d’une stratégie « Bonapartiste » comme celle utilisée par Bismark à la fin du XIXème. En effet, le chancelier Allemand Otto Von Bismarck se rendant compte de l’importance des revendications de la classe ouvrière – portées par les partis socialistes et communistes – prit des mesures importantes. Ces mesures consistaient tout d’abord à « satisfaire certains vœux de la classe ouvrière » puis « enrayer l’agitation dangereuse pour l’état au moyen d’interdiction et de loi » (Gall, 2002, p.497). Après avoir satisfait les revendications des ouvriers, il fit interdire et condamner très durement toute forme d’opposition. C’est exactement ce qu’il se passa au Kosovo.

La mort de Tito

En effet, malgré « l’autonomie » la situation économique des Albanais du Kosovo restait très précaire. Le Kosovo était déjà à cette époque la région la plus pauvre d’Europe. Toujours est-il que le facteur albanais était de plus en plus pris en considération dans la politique de la Yougoslavie, jusqu’à la mort de Tito en 1980.

Il personnifiait à lui seul l’état Yougoslave. Cette république réussit à faire cohabiter différents peuples en canalisant, tant bien que mal, les revendications nationalistes, parfois antagonistes de chacun. Il était le seul obstacle qui restait à la Serbie pour prendre le pouvoir sur les autres républiques. En 1980, un serbe du Kosovo sur cinq était employé de l’état contre un albanais du Kosovo sur 11, alors que les Albanais représentaient plus du trois quarts (3/4) de la population locale. Aussi, plus de 80 % de la population albanaise du Kosovo était considérée comme sans emploi (Malcolm, 1998). Cette situation ne satisfaisait pas les Albanais du Kosovo qui continuaient leur mobilisation à travers des grèves et des manifestations. Plus les revendications albanaises étaient importantes, plus la répression était violente à leur rencontre. Les intellectuels furent particulièrement visés par le régime serbe. Par exemple, l’écrivain Adem Demaçi fut condamné à plusieurs peines de prison (en 1958, 1964 et 1976) pour « propagation de propagande ennemie » (selon l’acte d’accusation). Il passa 28 années de sa vie en prison. En 1981, la manifestation des étudiants fit plusieurs centaines de blessés et plusieurs dizaines de morts d’après Amnesty International alors que la Serbie estimait le nombre de blessés à onze et n’avait constaté aucun mort (Bellamy, 2007). Là encore les revendications étaient simples : jouir des mêmes droits que les autres républiques et les autres citoyens de la Yougoslavie.

1981, un manifestant choisit de s’asseoir pour montrer son pacifisme, lorsque la police charge la foule.

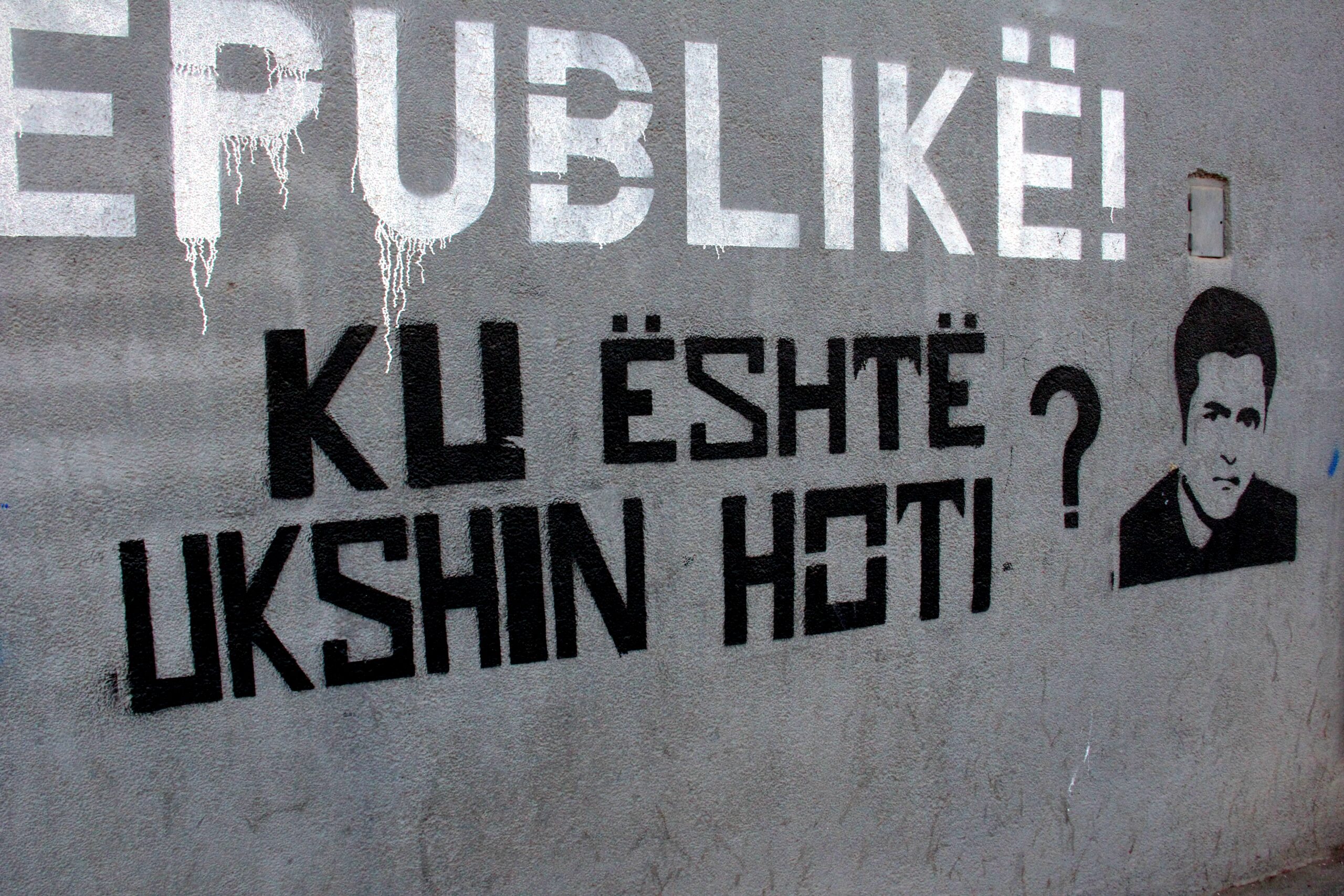

Ukshin Hoti (philosophe et enseignant) fut quant à lui condamné à neuf ans de prison pour avoir ouvertement soutenu la manifestation des étudiants. Il fut par la suite interdit de fonction et fut de nouveau condamné à plusieurs peines de prison. Il demeure aujourd’hui encore introuvable.

3ème partie : l’apartheid

Le début de l’apartheid

Jusque dans les années 80, la discrimination et le racisme à l’égard des Albanais du Kosovo prenaient des formes plutôt subtiles et n’étaient pas officiellement assumés par le gouvernement serbe. Malgré une différence de traitement évidente, les Albanais ne craignaient pas encore pour leur vie au quotidien (à part ceux qui revendiquaient haut et fort leur albanité).

À partir des années 80, un régime d’apartheid se mit progressivement en place. Le gouvernement serbe augmenta la présence policière au Kosovo. En effet, les théories nationalistes dépeignant les Albanais comme des terroristes, des animaux revirent au goût du jour, portées par l’académie des sciences de Belgrade. La mort de Tito permit à la Serbie d’assumer ouvertement « la dangerosité » des Albanais. À partir des années 80, les Albanais sont victimes d’un régime ouvertement raciste. Ils sont progressivement évincés des postes à responsabilité et victimes d’une très forte répression policière.

D’après Blerim Reka, (1990) cité par Elshani (1995, p.64) entre 1981 et 1989, plus de 584’370 Albanais du Kosovo ont été confrontés de près ou de loin à la police (contrôles, arrestations, violences, emprisonnements). Autrement dit, durant cette période un albanais du Kosovo sur quatre a déjà été confronté à la police. Avec la suppression de l’autonomie et l’instauration d’un régime policier très autoritaire, Dufour considère que de 1981 à 1993 un adulte sur deux avait déjà été arrêté par la police. Aussi, il relève plus de 52’000 cas de tortures et de mauvais traitements (Dufour, p.23, 2000). À partir de 1986, l’académie des sciences de Belgrade lutte ouvertement contre le « fléau » albanais.

« Elle s’acharne à montrer que la grande nation serbe est victime de nombreuses machinations et qu’il est temps de purifier la Fédération de tout ce qui la pollue et en particulier des Albanais (…) Ainsi l’Académie a développé l’idée qu’il fallait chasser du Kosovo les Albanais qui ne voulaient pas se plier au pouvoir serbe. » (Dufour, p.15, 2000).

Milosevic basa toute sa campagne sur la question du Kosovo et de «la Grande Serbie Ancestrale». Lorsqu’il arriva au pouvoir en 1987, il utilisa sciemment les arguments de l’Académie des Sciences qui eux-mêmes s’inspirèrent de Cubrilobic et de sa conférence de 1937 « L’expulsion des Albanais ».

La révolte des étudiants en 1981

Après les manifestations des étudiants de 1981, naissent plusieurs mouvements politiques, dont la LPK (Lëvizja Popullore e Kosovës – Mouvement Populaire du Kosovo). Ce Mouvement illégal est actif dans la diaspora, notamment en Allemagne et en Suisse. Le régime Titiste était très hostile à toute forme de velléités nationalistes au sein de la fédération Yougoslave. Au même titre, les revendications nationales au sein de l’URSS furent elles aussi très durement condamnées. Les régimes Yougoslave et Soviétique ne toléraient l’expression du nationalisme qu’au travers du socialisme. La volonté des Albanais du Kosovo d’être considérée comme une république les a poussés à revendiquer leur nationalisme. C’est aussi précisément pour ces raisons que les Albanais manifestent. Le régime serbe pouvait très facilement justifier cette répression auprès des autres républiques en avançant que les Albanais agissaient contre l’état fédératif de Yougoslavie. Ce qui explique en partie l’apathie des autres républiques vis-à-vis de ce qui se passait au Kosovo. Les Albanais du Kosovo étaient donc seuls, contraints de protéger eux-mêmes leur identité. Pour ce crime de « lèse-majesté », ils étaient condamnés, poursuivis, traqués et tués. L’obtention de l’asile politique dans un autre pays ne garantissait toutefois pas la sécurité. Jusuf Gervalla, Bardhosh Gervalla ainsi que Kadri Zeka (intellectuels et fondateurs de la LPK) furent assassinés par les services secrets Yougoslaves après une réunion à Stuttgart en janvier 1982 (Kosova press, 2013).

Milosevic et la suppression de l’autonomie – la résistance non-violente, 1989

En mars 1989, le nouveau président serbe Slobodan Milosevic proposa de modifier la constitution Yougoslave et de retirer l’autonomie du Kosovo. Les Albanais se mobilisèrent encore une fois et manifestèrent pacifiquement dans la rue, particulièrement les étudiants (ajouter photo). Les revendications étaient claires: d’une part, avoir les mêmes droits que les autres républiques et d’autre part, pouvoir effectuer des élections démocratiques. Pour pallier à cet obstacle, Milosevic déclara l’état de siège au Kosovo en envoyant une centaine de tanks et plus de 15’000 policiers lourdement armés. Le 23 mars 1989, le parlement du Kosovo vote à l’unanimité sa propre dissolution et de ce fait la suppression de l’autonomie du Kosovo. Cette décision peut sembler curieuse. Pour quelle raison ce parlement, composé majoritairement d’albanais a voté sa propre dissolution ? La raison est très simple. Ce jour-là, le parlement du Kosovo fut encerclé par des centaines de policiers armés d’automitrailleuses ainsi que de véhicules blindés (Dufour, 2000). De plus, bon nombre d’entre eux étaient des collaborateurs de Milosevic. Ils jouissaient d’avantages sociaux et financiers.

« En 1990, le pouvoir serbe ne se contente pas de priver le Kosovo de son autonomie, il édicte des « lois d’exception », stipulant que les Albanais ne devraient plus être employés dans l’administration, la police, les postes de responsabilité et d’encadrement » Dufour, 2000

La propagande serbe à l’égard des Albanais ne s’arrête pas et reprend pour justifier la suppression de l’autonomie. D’après Ruza Petroviç (cité par Roux, 2005) « Les Albanais prolifèrent à dessein, avec une natalité africaine »2. On retrouve aussi des extraits de la conférence de Vasa Cubrilovic intitulée « l’expulsion des Albanais » (1937) dans les programmes du Parti Radical serbe. Cette approche vise à « utiliser des méthodes plus efficaces contre les Albanais vu leur attitude constamment hostile (…) en dégageant le long de la frontière une bande de 20 à 50 km de largeur en déplaçant la population albanaise ». Extraits dans Grmek et al., 1993, p. 225-228) cités par Roux, 2005.

Dans le quotidien « Politika » du 8 février 1990, Stojanovic décrit les Albanais comme des «terroristes bestiaux violeurs de femmes serbes» (Pascal, 1994). Bogdan Dimitrije, dans son article « la question du Kosovo hier et aujourd’hui » s’essaie à plusieurs longues tirades pour décrire les Albanais à travers les siècles dont ils (les Albanais) seraient auteurs : « d’assassinats, dévastations, profanations d’églises et de cimetières, viols et enlèvements de femmes et de jeunes filles, voire de fillettes, attaques, pillage et banditisme (Dimitrije, 1984, p.393). Puis, il ajoute plus loin :

« Assassinats, viols, voies de fait, tortures psychologiques et morales, vols, usurpations de terres, destruction de récoltes et de forêts, abattage de bestiaux, discrimination sociale et juridique, arbitraire, abus de pouvoir, attaques contre les églises, profanations de cimetières, de monuments et des symboles de l’identité serbe, terreur organisée visant à créer une psychose d’insécurité et de peur pour contraindre les Serbes et les Monténégrins à émigrer (…) Dimitrije, 1984, p.393

L’auteur ne se fatigue pas à tenter d’apporter des sources ou des preuves de ce qu’il avance. Il justifie cela en avançant simplement qu’il s’agit d’événements « que n’oublie pas la mémoire populaire » (Ibid. p.398)

À partir de 1989, toutes les institutions albanaises furent prohibées : les écoles albanaises furent fermées, les médias albanais interdits. Il y eut des licenciements massifs dans le secteur public, mise à pied de la plus grande partie du corps enseignant » (Roux, 2005). Dufour considère que de 1986 à 1993, entre 107’000 et 123’000 Albanais du Kosovo seront licenciés de leur emploi. (p.20, 2000)

« Les médecins albanais ayant été licenciés, la population albanaise avait beaucoup de mal à se faire soigner. En particulier dans les maternités serbes, du fait de la hantise qu’avaient les Serbes devant l’importante natalité des Albanais, les femmes enceintes albanaises étaient malvenues et certains nouveau-nés ne recevaient pas tous les soins qui leur auraient permis de vivre » (Dufour, p.20-21, 2000)

Les accouchements des femmes albanaises ne purent plus se faire dans les hôpitaux puisque le régime serbe n’assurait plus les prestations sociales et sanitaires minimales (Dufour, 2000). Il n’existe pas de chiffre exact néanmoins, un grand pourcentage des naissances se faisaient au domicile des femmes ou dans des locaux improvisés en salle d’accouchement.

Le régime d’apartheid atteignit son paroxysme. Miloseviç imposa un blocus économique au Kosovo et une ségrégation raciale dans tout le système administratif étatique ainsi qu’un couvre-feu. D’après Sulstarova (2020) une ségrégation raciale existait même à l’intérieur des institutions encore ouvertes aux Albanais (séparation physique des Albanais et des Serbes, toilettes séparées, cantines séparées, etc.) Les Albanais choisissent la résistance pacifiste sous l’impulsion d’Ibrahim Rugova et de la Ligue Démocratique du Kosovo (LDK) dont il est président. Ce parti est fondé en 1989 et Rugova est sans conteste la figure marquante de cette période. Il fonda la LDK avec bons nombres d’intellectuelles issus de l’Université de Prishtina. Ce parti prônait la résistance non-violente, par la désobéissance civile. Rugova est le principal interlocuteur de Milosevic et de la communauté internationale au Kosovo. Il se rendra dans plusieurs pays et plusieurs ambassades pour défendre la cause des Albanais du Kosovo. Les puissances Européennes et les États-Unis, ne voulant pas prendre le risque d’un conflit armé supplémentaire dans les Balkans, l’encourageront à continuer sa résistance pacifiste. Ils lui promettent, entre autres, de régler la question du Kosovo en même temps que les autres conflits de la région, notamment lors des accords de Dayton en 1995. (Dufour, 2000).

D’après un rapport du service de l’immigration et des réfugiés du Canada (1998) Entre 1990 et 1994, plusieurs organisations internationales ont publié de nombreux rapports sur les conditions de vie au Kosovo. Parmi ces organisations : Amnesty International, Physicians for Human Rights, Human Rights Watch etc. D’après ces rapports, les droits des Albanais du Kosovo sont quotidiennement bafoués.

« Des exemples de violations courantes des droits de la personne comme les sévices et les mauvais traitements infligés par la police, la torture, les exécutions, les procès injustes, les limitations de la liberté d’expression, le harcèlement et la discrimination dans les domaines de l’emploi et de l’éducation (PHR août 1991; AI févr. 1994; AI avr. 1994; AI juin 1992; HRW/H mars 1994; HW mars 1990). » Service de l’immigration et des réfugiés du Canada, 1998

Avant 1989, le Kosovo était déjà la région la plus pauvre de Yougoslavie et même la plus pauvre d’Europe (Jaquemet, 1999). Que ce soit dans le milieu académique, politique ou le monde du travail, les Albanais étaient mis en en marge de la société. La suppression de l’autonomie du Kosovo en 1989 poussa les Albanais à organiser une société parallèle. La création de ces institutions « clandestines » agaçait fortement Milosevic et son gouvernement.

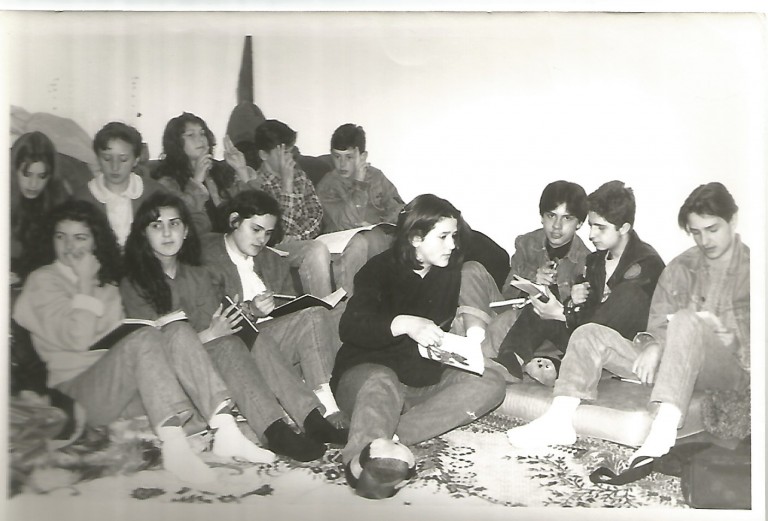

Les écoles albanaises étant interdites, l’enseignement se faisait dans des classes improvisées au domicile du professeur, dans les « oda »3 des maisons albanaises, dans les garages et parfois même dans les champs. Dufour considère que « moins de 5 mois après la suppression des cours, 410’000 élèves pourront être scolarisés » (p.21, 2000). D’après un article du New York Times, la plupart des étudiants ont suivi les cours de cette manière jusqu’en 1997.

« En octobre 1996, les étudiants universitaires au Kosovo effectuaient leur rentrée des classes de la même manière que les sept précédentes années – les Serbes dans les bâtiments universitaires – les Albanais dans les maisons, les garages et les sous-sols » Huraska, 1998, New York Times.

Durant cette période les étudiants ont particulièrement été visés par la police et le régime ségrégationniste serbe. En effet, l’un des crimes les plus atroces a été commis à leur encontre durant l’année 1990. À partir du moment où les écoles albanaises ont été interdites, les écoles «mixtes» ont subi une séparation ethnique. Dans certaines écoles, les Serbes (beaucoup moins nombreux) venaient le matin alors que les Albanais (environ 10x plus nombreux) venaient l’après-midi (ou inversement). D’après plus d’une vingtaine de sources en mars 1990, 7’421 étudiants et élèves de 6 à 25 ans ont été frappés par « une maladie mystérieuse » (Hyseni, 1996, p.21), l’une des théories (Halimi, 1996) est la volonté de rendre stérile le peuple Albanais. Avant d’aborder cet événement, il convient revenir sur les arguments serbes concernant la natalité au Kosovo.

Natalité africaine

L’argument de la « natalité africaine » chez les Albanais a très souvent été utilisé depuis 1912 par les différents régimes serbes. Avec les extraits ci-dessus, nous pouvons même constater une certaine continuité de l’argumentation et de la rhétorique utilisée. Lorsque les premiers colons sont arrivés en Asie, Afrique ou Amérique, l’argument principal de la rhétorique coloniale a été de dépeindre les peuples autochtones comme des animaux, incapables de se gouverner seuls. Le régime serbe use ainsi la même rhétorique que les puissances coloniales. Établir un parallèle avec la « natalité africaine » est une volonté claire de dépeindre les Albanais comme un peuple inférieur, proche de « l’animal ».

Résumer des statistiques démographiques à un simple argument biologique est très réducteur. La transition démographique que les pays européens ont connu est fortement corrélé au développement de l’industrie. Ce sont donc des facteurs socio-économiques qui nous permettent d’expliquer la baisse du taux de fécondité dans les pays développés. Par conséquent, si le taux de fécondité au Kosovo est supérieur à celui de la Serbie, cela démontre bien que le Kosovo demeure toujours une région agricole et donc très peu industrialisé en Yougoslavie. Par ailleurs, en 1874, Lagneau établissait des liens entre la fécondité et la classe sociale. Le fait de vivre en marge de la société dans des milieux ruraux (nécessitant beaucoup de main-d’œuvre), l’organisation patriarcale de la famille, l’inaccessibilité du marché de l’emploi pour les femmes a contribué à maintenir un taux de natalité très élevé chez les Albanais durant tout le XXème siècle. De plus, il faut ajouter à cette statistique que tous les groupes ethniques du Kosovo (Serbes compris) avaient un taux de natalité plus élevé que dans le reste de la Yougoslavie (Roux, 2005). D’après Islami (1987) les statistiques révèlent d’abord les structures socio-économiques puis dans un second temps l’appartenance nationale. D’après une étude de l’institut des sciences sociales de Belgrade, le nombre moyen d’enfants au Kosovo (peu importe l’ethnie) est grandement influencé par l’activité ou l’inactivité ainsi que le niveau de scolarisation de la mère. D’après cette étude, le nombre d’enfants par femme inactive en moyenne est de 5.49 alors que le nombre d’enfants par femme active est en moyenne de 3.07. D’après cette même étude, ce nombre atteignait 6.4 enfants en moyenne pour les femmes n’ayant pas été scolarisées et 1.9 enfant en moyenne pour les femmes ayant fait des études secondaires (Todorović, 1984-1985, p. 58). En 1985, nous observons une moyenne de 4.5 enfants par couple alors qu’en 2017, ce chiffre atteint 2.02 enfants par couple (Banque Mondiale, 2017).

Nous voyons ici de quelle manière les différents régimes serbes ont tenté de prêter des caractéristiques « animales » à la « fécondité albanaise », en lui attribuant un caractère volontaire et une logique absolue, sans prendre en considération les facteurs socio-économiques. Les derniers chiffres (environ 2 enfants par couple) démontrent que le processus démographique des Albanais du Kosovo suit la même logique que partout ailleurs.

Les arguments natalistes émis par la Serbie ont vocation à placer la population serbe comme victime de la croissance démographique albanaise au Kosovo. Si le nombre de Serbes est en inférieur au Kosovo, c’est parce que les Albanais se reproduisent plus vite qu’eux dans un territoire qui ne leur appartient pas. Ces arguments natalistes sont énormément relayés en Serbie encore aujourd’hui. L’empoisonnement que vont subir les étudiants albanais au début des années 90, pourrait ainsi s’expliquer par le fait que le régime souhaitait réguler voire stopper la reproduction des Albanais au Kosovo.

La « maladie mystérieuse »

Comme nous l’avons vu précédemment, lors des années 90, des étudiants et des élèves présentaient les symptômes suivants : mousse blanche autour de la bouche, maux de ventre, violentes convulsions entraînant l’évanouissement. Plus de 20 villes ont été touchées dans les quatre coins du Kosovo de manière quasi simultanée. Pierre Dufour parle de « tentative d’empoisonnement sur 7000 élèves albanais » (p.22, 2000). D’après un article du Washington Post en quelques jours plusieurs centaines d’enfants, adolescents et jeunes adultes se présentèrent dans les hôpitaux avec les mêmes symptômes (Anderson & Van Atta, 1990).

Le gouvernement serbe a catégoriquement nié toute forme d’utilisation d’arme chimique à l’égard des Albanais. Les conclusions officielles émises par le régime serbe sont les suivantes : «hystérie de masse» (Trajkovic,1990), « simulation digne du festival de Cannes » (Baloseviç, 1990). Néanmoins, le gouvernement ne nie pas que ces Albanais se sont présentés dans les hôpitaux avec ces symptômes particuliers.

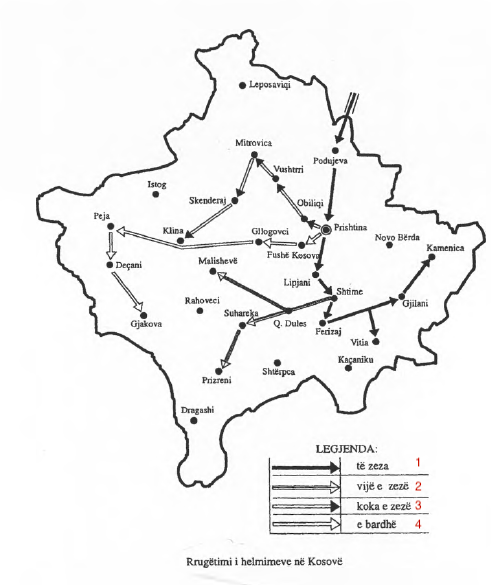

Il faut noter également que certains éléments sont inexpliqués. À chaque fois que des cas d’empoisonnements se présentaient, aucun élève serbe ne se trouvait au sein l’école. De plus, nous sommes en droit de nous demander comment des enfants de moins de 10 ans pouvaient-ils simuler de manière simultanée et coordonnée les mêmes symptômes dans des régions séparées de plusieurs kilomètres ? Pour la seule journée du 22 mars 1990, 13 villes sont touchées : Ferizaj, Gjilan, Fushë Kosovë, Podujëvë, Vushtri, Mitrovicë, Skëderaj, Klina, Malishevë, Pejë et Deçan (Hyseni, 1996, p.89). La carte ci-dessous (ibid. p.96) permet de mettre en évidence le fait que les cas semblent se manifester selon une certaine logique. Les villes sont touchées les unes après les autres en suivant plusieurs « chemins » tracés, ce qui laisse sous-entendre un processus organisé et volontaire plutôt que des cas isolés. Nous pouvons distinguer quatre chemins distincts :

- La flèche « 1 » Les premiers cas sont identifiés à Podujevë et continuent de manière chronologique jusqu’à Kamenicë.

- La flèche « 2 » part de Shtime et s’arrête à Malishevë et Prizren.

- La flèche « 3 » part de Prishtina et finit à Klinë

- La flèche « 4 » part de Prishtina et finit à Gjakovë.

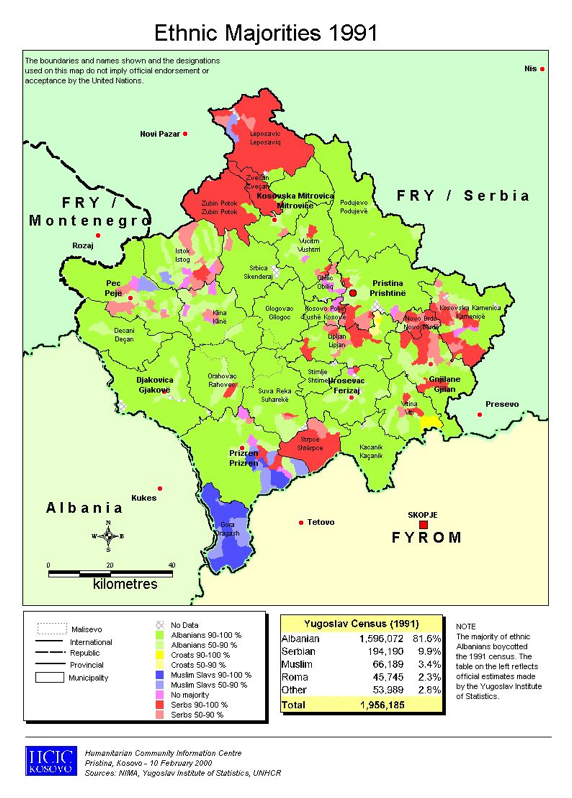

À la vue de ces éléments, il semble très peu probable que la manifestation de ces symptômes chez les étudiants soit le fruit du hasard. Voici une juxtaposition entre une carte ethnique et la carte précédente. Les résultats sont probants.

Nous pouvons constater la répartition ethnique des habitants du Kosovo pour l’année 1991 (selon l’UCIC, 2000). Il est tout à fait surprenant que le processus de manifestations des symptômes semble avoir une « logique ethnique ». En effet, toute la grande majorité des régions en rouge (ou les Serbes sont majoritaires) ne présente aucun cas où des étudiants auraient développé des symptômes. Les régions de Shtërpce, Novo Bërdë, Zubin Potok, et Zveçan et Leposaviq sont épargnées. Plus curieux encore, la région de Dragash (en bleu sur la carte) composé majoritairement de Slaves Musulmans n’identifie aucun cas.

Lors d’un voyage aux États-Unis en 1992, le président de la Confédération Yougoslave déclara : «De dangereux gaz militaires ont été utilisés contre la population Albanaise du Kosovo» (Borba, 1992 cité par Gashi, p.20, 2004, Université de Lausanne).

Quoi qu’il en soit, il demeure impossible que la manifestation de ces symptômes soit un hasard. Les symptômes ont réellement existé, néanmoins les causes de ces symptômes restent encore officiellement inconnues.

Les guerres yougoslaves – les accords de Dayton

En parallèle à la situation des Albanais du Kosovo, les tensions ethniques à l’intérieur de la Yougoslavie s’exacerbaient. Au même titre que les Albanais, la situation économique et les revendications nationalistes se faisaient de plus en plus fortes en Slovénie, en Croatie et en Bosnie suite à l’arrivée au pouvoir de Miloseviç. En effet, ce dernier considère la domination serbe sur les peuples slaves légitimes puisqu’il s’agit d’une « mission divine ». Il s’inspire du «mémorandum» écrit par l’académie des sciences de Belgrade en 1986. Ce document décrit les Serbes comme victimes d’un immense complot des autres républiques et du monde occidental. D’après un article du journaliste Serbe Jovan Byford (2006), Miloseviç avançait dès ses premiers discours que « le nouvel ordre mondial » voulait la destruction de la Serbie. En 1990 « Miloseviç faisait référence à une « politique préméditée pour la ruine de la Serbie » ainsi qu’aux « intérêts des Puissants » qui cherchaient à mettre à la Serbie « une corde autour du cou » ». La paranoïa de Miloseviç allait même plus loin. Il avançait le fait qu’il possédait des informations « très sérieuses sur le renouveau de la monarchie Austro-Hongroise », de « spéculations visant à réunir le Kosovo à l’Albanie ». Tous ces plans seraient l’œuvre des occidentaux, du «Groupe Bilderberg» et des Juifs (Byford, 2006). Tous ces arguments étaient quotidiennement instrumentalisés dans les journaux, les médias, les églises et les écoles. Dans le quotidien Belgradois « Verenje » (p.22, quotidien du 09.09.1993, cité par Bruckner, p.167, 1994), le très populaire écrivain Petar Milatovic-Ostroski déclare :

« Nous sommes coincés entre deux coalitions anti-serbes : celle de l’extérieur : Vatican, Bonn, Vienne Téhéran et celle de l’intérieur : Lubjiliana, Zagreb, Prishtina ».

Dans le même article, il met en garde ses lecteurs contre « les manipulations maçonnique et germanique anti-serbes. Le conflit serait aussi « hitlero-vaticano-kominteriste (communiste) (…) et « islamo-vaticano-komiternien (communiste) ». Selon les estimations, ce complot « du nouvel ordre mondial » à l’égard des Serbes ne comprendrait pas moins de 30 pays, trois continents, et quatre religions.

Cette propagande a permis à Miloseviç de consolider et d’agrandir son pouvoir dans la République Socialiste Yougoslave ainsi qu’en Serbie. En effet, le gouvernement de Miloseviç avait tendance à rabaisser tous les peuples avec qui l’opposait un litige.

« En premier lieu, les Albanais du Kosovo sont des fascistes déguisés (…), mais aussi violeurs de femmes serbes, « terroristes bestiaux », les Croates peuple génocidaire depuis quatre siècles, peuple « pourris », les musulmans de Bosnie et du Sandjak « victime (…) de frustrations rectales qui les incitent à amasser des richesses et à se réfugier dans des attitudes fanatiques (…) D’ailleurs l’Islam n’est rien d’autre qu’une « terreur sexuelle » fondée sur le viol et à « caractère génocidaire » Bruckner, p.163, 1994

Ces mots ont été pensés, écrits et même prononcés par des médecins, intellectuels, politiciens et représentants étatiques. Toutefois, il est important de souligner que ce genre de propos aient pu tout à fait être prononcés par d’autres dans la fédération Yougoslave. Néanmoins, « nulle part ailleurs qu’à Belgrade ces mots n’ont servi de doctrine d’État » Bruckner, p.164, 1994

Malgré le fait que la Yougoslavie était indépendante de l’URSS depuis 1948, la fédération socialiste Yougoslave ne put échapper à l’effet domino engendré par la chute du mur de Berlin. En juin 1991, la Croatie ainsi que la Slovénie font sécession et déclare leur indépendance. Cet acte marqua officiellement le début de la dissolution de la Yougoslavie. Belgrade réagit et envoie ses troupes. Le conflit slovène fut très bref. Le pays essentiellement habités par des Slovènes n’est pas prioritaire pour le gouvernement serbe, malgré l’attractivité économique du pays. La guerre dura une dizaine de jours et déboucha sur l’indépendance de la Slovénie. Le conflit croate dura quant à lui plus de 5 ans et engendrera plus de 10’668 morts côté Croate et 5’603 morts côté Serbe (Selon le rapport « Effects of Serbian aggression on population of croatia, 2003 »). Le conflit s’étend aussi à la Bosnie-Herzégovine où il sera le plus meurtrier. Le parlement Européen (2015) considère que 99’100 personnes ont été tuées en Bosnie dont 64’995 Bosniaques (majoritairement des civils) et 30’100 Serbes de Bosnie le nombre restant représentent les Croates et les autres minorités de la région. Après avoir envoyé les Casques bleus de l’ONU à Srebrenica (Bosnie) la communauté internationale fut obligée de hausser le ton avec Miloseviç. En effet, en Juillet 1995, plus de 8’370 hommes, adolescents et vieillards musulmans furent exécutés par l’armée serbe, et ceci de manière systémique et systématique. Cet événement poussa la communauté internationale à agir après avoir laissé faire Miloseviç durant toutes ses années.

La communauté internationale convoqua les différents dirigeants (Croate, Slovène, Bosniaque et Serbe) à Dayton en 1995, afin de stopper ces conflits. Lorsque vint le moment de discuter des Albanais du Kosovo, Miloseviç s’emporta, et menaça de stopper toute forme de négociation si cette question était de nouveau abordée. Il considérait que le Kosovo était une affaire interne à la Serbie et ne tolérait aucune intervention extérieure. L’Europe et les États-Unis voulant rapidement la paix en Bosnie cédèrent (Dufour, 2000). Le Kosovo était désormais seul face à Miloseviç.

4ème partie : L’armée de Libération du Kosovo (UÇK)

La naissance de l’UÇK

En réaction à la suppression de l’autonomie et la répression ultra violente du régime de Miloseviç, certains Albanais choisissent de résister par les armes. Nombreux d’entre eux sont issus des rangs de la LPK (Mouvement Populaire du Kosovo) et beaucoup sont encore très jeunes. « La plupart de ses responsables ont été incarcérés pour activité séparatiste. Et nombre d’entre eux ont connu auparavant les prisons du gouvernement communiste de Tito. Néanmoins, ce qui est étonnant, dans l’insurrection de L’UÇK, ce n’est pas tant qu’elle ait eu lieu, mais qu’elle ait mis tant de temps à se produire. » Courrier international, 2004. D’ailleurs, les quatre anciens membres de l’UÇK actuellement à la Haye ont tous été condamnés bien avant leur engagement dans la lutte armée.

Pendant plusieurs décennies, les Albanais ont été confrontés à l’installation de colons, l’expropriation de leur terre, la discrimination de régimes raciste et la déportation. Malgré cela, ils manifestent pacifiquement plusieurs centaines de fois dont 1968, 1972, 1981, 1989 et de 1990 à 1998. Malgré la suppression de l’autonomie, ils privilégient la résistance pacifiste en organisant une société parallèle en espérant une intervention de la communauté internationale. Malgré un régime d’apartheid et ségrégationniste clair à leur encontre, un état policier ultra violent et répressif, la communauté internationale n’abordera pas le Kosovo à Dayton. La lassitude des habitants, des étudiants et de manière générale des Albanais du Kosovo les poussa à envisager une autre solution.

Il est communément admis que la résistance armée albanaise au Kosovo est née dans la région de Drenica (centre du pays). Drenica est considérée comme un bastion de la résistance au Kosovo. Dès 1918, les paysans refusent le rattachement au royaume de Yougoslavie et prennent les armes. En 1945, Tito dû faire intervenir une armée entière pour écraser l’insurrection villageoise (Derens, 1999). L’UÇK (Ushtria Clirimtare e Kosovës – L’Armée de Libération du Kosovo) ne pouvait que naître, au vu de l’historique de la région, à Drenica. Pendant plusieurs années, l’UÇK resta dans la clandestinité. Belgrade ne croyait pas à l’existence de l’UÇK. Le gouvernement de l’époque recevait des menaces par fax entre 1992 et 1995. Ces documents étaient signés « UÇK ». En raison de cet épisode, l’UÇK était surnommé « l’organisation fax » par les journaux de Belgrade (Duraud. 1999). De 1992 à 1997, l’UÇK revendiqua plusieurs actions contre des postes de police et des patrouilles serbes. Les dégâts sont modestes, rarement de victimes humaines plutôt des dégâts matériels (Alain, 1998), mais l’essentiel est ailleurs. Certains parlent d’une rupture stratégique et générationnelle avec la résistance pacifiste de Rugova et la LDK. En effet, les jeunes générations d’albanais au Kosovo n’ont que très peu côtoyé les Serbes. Ils ont été exclus de l’enseignement public et ont étudié dans un système parallèle. Ils n’avaient aucune possibilité légale de sortir du pays, et ne pouvaient pas aspirer à l’obtention d’un emploi. Le fait de ne pas avoir traité la question du Kosovo à Dayton en 1995 poussa un nombre de plus en plus important de jeunes à délaisser la désobéissance civile de Rugova.

En début octobre 1997, les étudiants sortent (encore) dans la rue pacifiquement et demandent la réouverture des écoles albanaises au Kosovo. D’après Huraska (New York Times) les étudiants sortent encore une fois fin octobre et une dernière fois en décembre. D’après Popovic du journal libération (1997) ils sont à chaque fois entre 15’000 et 20’000. Le gouvernement de Milosevic réagit là encore avec une violence inouïe. Police antiémeute, grenade lacrymogène, coups et arrestations arbitraires sont au menu de chacune de ces manifestations (Hraska, 1998).

Diaporama 1 : Michel Pero, la manifestation des étudiants, 1997.

Pour la première fois, l’UÇK se manifesta publiquement à l’occasion de l’enterrement de l’instituteur Halit Geci, dans le village de Llaushë, à Skenderaj, le 28 Novembre 1997. L’enseignant serait mort « accidentellement ». Ce groupe « a surtout le visage d’un mouvement d’autodéfense villageoise :

Ce sont quelques jeunes hommes masqués, harassés, en haillons, mal armés de vieilles kalachnikovs et de fusils de chasse. » (J.A Derens, 1998). Quelques jours avant leur apparition publique, un conflit armé avait éclaté entre une trentaine de membres de L’UÇK et la police serbe. Cet événement est considéré comme la première réelle bataille de l’UÇK (Derens, 1999 ou Rivière, 1999). En guise de représailles, le gouvernement serbe renforça la présence policière au Kosovo, particulièrement à Drenica qui était désormais identifiée comme le bastion de la résistance. Drenica fut désormais totalement bloquée par les forces paramilitaires serbes.

Plusieurs villages sont totalement rasés. Plus de 15’000 villageois iront se réfugier dans les forêts alentour. Plusieurs manifestations en guise de soutien à l’égard des villageois sont recensées au Kosovo. Les femmes albanaises se mobilisent afin de « nourrir les enfants de Drenica ». Elles se réunissent à Prishtina et marchent jusqu’à Drenica pour amener du pain aux réfugiés. Elles sont arrêtées par les paramilitaires à l’entrée du village.

Diaporama 2 : Michel Pero, « Protesta e Bukës » (La Manifestation du Pain, 1998)

La Serbie considérait l’UÇK comme une organisation terroriste (comme d’ailleurs toutes les formes de résistance depuis 1912).

En janvier 1998, Milosevic envoie ses paramilitaires chez les Jashari pour arrêter Adem et son frère Hamëz. Adem Jashari est identifié comme l’un des chefs du mouvement. Les Jashari refusent de se rendre et résistent. Le chef de famille, Shaban, 77 ans déclara de manière prémonitoire « Si nous ne résistons pas, ils nous tueront tous et raseront nos maisons » (Popovic, 1998).

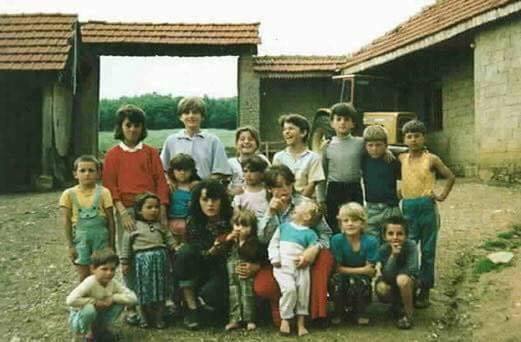

Au petit matin du 5 mars 1998, la maison des Jashari fut encerclée par des militaires armés de tank et de gros calibre. Après 3 jours et 2 nuits de combat, les corps sans vie d’Adem et de 57 membres de sa famille furent retrouvés. Parmi eux, 18 femmes et 10 enfants de moins de 16 ans (BBC, 2015). Le corps du patriarche Shaban Jashari fut retrouvé démembré et sa tête fut énucléée (ses yeux furent arrachés). Cet événement tragique marque officiellement le début de la guerre. De tous les enfants présents sur la photo ci-dessous, seule la jeune Besarta Jashari survivra.

La Guerre du Kosovo

De 6 Mars 1998 au 10 Juin 1999, le conflit du Kosovo a entraîné la mort de 13’535 personnes, dont 10’333 civils. Parmi les 13’535 victimes, 10’812 étaient Albanais, 2197 étaient Serbes et 526 faisaient partie des minorités Roms, Ashkali et Bosniaques.

Morts

Les enfants, les femmes et les personnes âgées ont malheureusement eux aussi été touchés. Humatarian Law Center (Kosovo Memory Book) considère que 1235 enfants de moins de 18 ans sont morts, 375 enfants de moins de 10 ans, et 229 enfants de moins de 5 ans. Concernant les personnes âgées, cette même source relate 2002 victimes étant âgées de plus de 65 ans. Toutes et tous sont des civils et la très grande majorité d’entre eux sont Albanais. Enfin, le nombre de filles et de femmes ayant trouvé la mort durant cette guerre s’élève à 1874.

Pertes militaires

D’après le rapport « Nato Operation Allied Force » 114’000 soldats (armée Yougoslave, Paramilitaires Serbes…) 1270 chars, 825 véhicules blindés, 1400 pièces d’artillerie, 240 avions et 48 hélicoptères ont été engagés contre 15’000 à 25’000 hommes armés (UÇK) essentiellement d’armes légères (Fusil d’assaut, AK-47, Armes anti-chars RPG-7). Les pertes côté Serbes s’élèvent à 1084 morts. Les pertes de l’UÇK s’élèvent à 2’131 morts.

Viols

D’après Human Right Watch (2000), le viol a été utilisé comme arme de guerre contre la population albanaise du Kosovo. Human Right Watch, Amnesty International et Humanitarian Law Center estiment que plus de 20’000 filles et femmes ont été violées. Les mêmes organisations relatent aussi des violences sexuelles à l’égard de femmes serbes et Roms. Elles font état de 155 cas recensés.

Réfugiés

La particularité de cette guerre est l’envergure des mouvements de populations qu’elle a entraînée. En effet, d’après Human Right Watch plus de 90 % des Albanais du Kosovo ont été dans l’obligation de quitter leur foyer durant le conflit. Environ la moitié des Albanais sont expulsés du Kosovo, c’est-à-dire 862’797 personnes. Il s’agit du plus grand mouvement de population en Europe depuis la seconde guerre mondiale.

Dégâts matériels

Sur un total de 237’842 maisons, 92’182 d’entre elles seront détruites ou fortement endommagées. Soit 40 % des maisons résidentielles de tout le pays. La majorité de ses maisons étaient habitées par des Albanais. Sur les 649 écoles du Kosovo, 80 % d’entre elles ont été totalement détruites ou lourdement endommagées. C’est à dire, 519 d’entre elles. Sur un total de 560, 218 Mosquées et 11 Tekkés ont été lourdement endommagées ou totalement détruites.

Personnes disparues

D’après le comité international de la croix-rouge (2018) les Albanais du Kosovo comptent toujours plus de 1’600 personnes disparues pendant la guerre. On estime ce nombre aujourd’hui à 1641.

Fosses communes

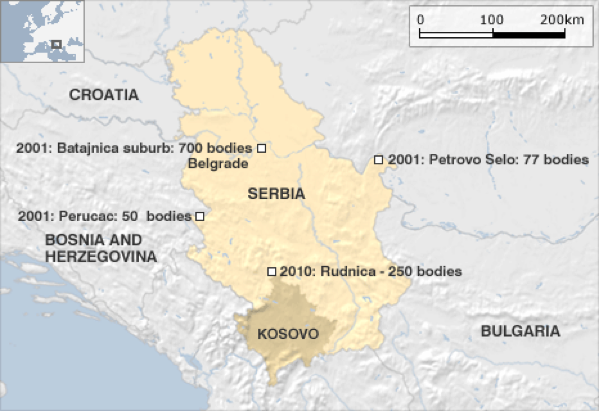

D’après l’association des étudiants albanais de Genève (qui cite un rapport du comité international de la Croix-Rouge)

« En 2001, le TPI avait exhumé environ 4’300 victimes d’homicide par des Serbes et les forces gouvernementales yougoslaves au Kosovo. En 2001 à Batajnica près de Belgrade, un charnier contenant le corps 700 albanais est découvert sur le site d’une caserne anti-terroriste de la police serbe. En décembre 2013, un autre charnier est découvert au sud de la Serbie, contenant le corps de 250 Albanais. En mars 2014, 48 corps d’Albanais ont été retrouvés dans un aéroport militaire près de Belgrade. » (AEAGE, 2018)

D’après Balkan Insight (2020) depuis 2001 « les restes de plus de 900 victimes d’Albanais du Kosovo ont été retrouvés dans quatre endroits différents en Serbie. Ils ont été tués au Kosovo puis leur corps a été déplacé » (Stojanovic & Bami)

Guérilla ou terrorisme ?

D’après le dictionnaire « Larousse », une armée est : « l’ensemble des forces militaires d’un état ». D’après cette définition, l’UÇK ne peut pas être considérée comme une armée régulière puisqu’elle n’était pas à la solde d’un état. « La guerre du Kosovo » n’a donc pas opposé deux armées « régulières », mais bien un soulèvement populaire d’un côté (Albanais du Kosovo), matérialisé par les différents bras armés d’un état (Forces paramilitaires serbes, armées Yougoslave, Milices…) de l’autre. Les principales caractéristiques de ce soulèvement populaire sont ses méthodes de combat.

Ayant conscience d’un rapport de force infiniment désavantageux (La Yougoslavie faisait partie des 5 plus grandes puissances militaires), un groupe social donné entreprend des actions4 clandestines et ponctuelles contre un état, un envahisseur ou un régime oppresseur. Selon Human Rights Watch, jusqu’au début de 1998, la guérilla de l’UÇK consiste en une série de petits groupes de villageois, peu structurés, sans chaîne de commandement bien définie, chaque zone opérationnelle ayant ses propres filières de financement et d’armement.

Le professeur Regimbald (2004) établit 7 critères pour différencier la guérilla du terrorisme :

- Les guérilleros sont des combattants

Dans le sens juridique5 du terme, les guérilleros sont considérés comme combattant à partir du moment où ils remplissent deux conditions : 1. Le port des armes au combat – 2. Le port de l’uniforme.

- La guérilla est une guerre.

Même s’il ne s’agit pas d’une guerre conventionnelle entre deux armées, il s’agit tout de même d’une guerre (non-conventionnelle certes). Les revendications du groupe armé sont connues en avance contrairement au terrorisme.

- La guérilla mène une guerre populaire

Le groupe armé mène sa lutte au nom du peuple. C’est-à-dire et avec l’assentiment, voire la complicité active d’une frange importante de la population. Le terrorisme n’a quant à lui pas besoin de la « validation » de son groupe social pour effectuer ses actions.

- La guérilla lutte contre des gouvernements non démocratiques.

Depuis la seconde guerre mondiale, tous les groupes armés ayant été qualifiés de « guérillas » ou « guérilleros » ont combattu des régimes non-démocratiques. Ces régimes se présentent sous deux formes : 1. Elles peuvent prendre la forme extérieure : régimes coloniaux et impérialistes occupant illégitimement un pays ou un territoire en imposant une administration civile ou militaire (par exemple les guerres de libération nationale dans le cadre de mouvement de décolonisation. 2. Forme intérieure : Combat contre les régimes totalitaires et les gouvernements dictatoriaux

- La guérilla vise à contrôler le territoire et s’accaparer du pouvoir de l’État

Les guérilléros cherchent à se substituer au pouvoir oppresseur en place par l’insurrection armée. La prise des armes est un moyen pour arriver à l’autodétermination.

- Les victimes des guérilleros sont aussi leurs cibles.

Les victimes des guérilléros sont des soldats représentant l’état contre lequel ils combattent. Le terrorisme vise quant à lui des victimes civiles de l’état. Alors que la cible à atteindre est l’état lui-même, les civils sont vus comme un moyen d’atteindre l’état en question.

- La violence utilisée par la guérilla demeure mesurée alors que le terrorisme tend vers une violence illimitée.

La violence utilisée par la guérilla est un moyen pour atteindre un but précis. Celle-ci est limitée par la volonté des guérilléros d’être soutenus par la population et être reconnus par la communauté internationale en se référant et respectant les lois que la communauté internationale a édictées pour limiter la violence guerrière. Le terrorisme voit quant à lui la violence comme une finalité puisque l’essence même du mouvement est de répandre la terreur. Il ne respecte aucune règle puisque son acte n’a aucun lien tangible avec ses revendications.

Selon ces 7 critères, l’UCK peut et doit définitivement être considéré comme une insurrection armée sur forme de guérilla.

- Les membres de ce groupe armé étaient clairement identifiables. Ils portaient les armes et la tenue militaire au combat.

2. L’objectif de l’UCK a toujours été connu et revendiqué : la libération du Kosovo (Dérens, 2001).

3.L’UCK a toujours été grandement soutenu par la population. Beaucoup leur ont même donné une partie de leurs économies. Le mot « UCK » est devenu presque synonyme de liberté : il sera scandé lors des manifestations et lors de la libération du Kosovo en 1999 par des dizaines de milliers de manifestants à travers le pays.

4. L’UCK a combattu un régime totalitaire gouverné par un dictateur (Milosevic). Le Kosovo a toujours été traité comme une colonie interne à la Serbie (Sulstarova, 2020).

5. Lassés par la résistance pacifiste de Rugova (qui avait aussi pour objectif l’autodétermination) et l’abandon de la question du Kosovo à Dayton, les guérilléros ont privilégié une autre voie pour atteindre leur but.

6. L’UCK a toujours revendiqué agir contre le régime de Belgrade et non contre les populations innocentes. Elle a toujours officiellement assuré aux Serbes et au Monténégrins qu’ils ne couraient aucun risque (par exemple : communiqué n°44 de l’UÇK cité par Alain, 1998) :

« Notons que l’ALK se veut « non terroriste ». Si elle annonce qu’elle vengera les morts de la Drenica, elle dit ne pas en vouloir aux peuples serbe et monténégrin auxquels elle « assure qu’ils ne courent aucun risque » et qu’elle enjoint « de ne pas envoyer leurs fils au Kosovo ». Elle précise qu’ « elle n’agit pas contre les populations innocentes, mais contre le terrorisme de Belgrade et l’ethnocide au Kosovo. «

À la fin de la guerre, des civils serbes ont effectivement trouvé la mort, néanmoins elles n’ont jamais été les cibles principales. Quoi qu’il en soit, tous ceux qui ont perpétré des crimes de guerre à l’égard de civils doivent répondre de leurs actes devant un tribunal, peu importe leur origine (Albanais, Serbes ou autres.)

- Malgré le contexte de guerre, l’UCK a en tout temps collaboré avec les instances internationales. Les dirigeants du groupe ont toujours discuté et suivi les indications des organisations internationales (ONU, OTAN, KFOR, Europe, Etats-Unis). Après la libération du Kosovo du joug du régime oppresseur serbe le 10 juin 1999, l’UCK signa un accord de démilitarisation et déposa les armes dès le 21 juin 1999, soit 11 jours après l’atteinte de l’objectif de « libérer le Kosovo ».

Conclusion

Ce travail a pour but de mettre en lumière le processus qui a amené les Albanais à prendre les armes contre le régime d’apartheid et ségrégationniste imposé par Miloseviç. Ce dernier a enclenché une spirale infernale en supprimant l’autonomie du Kosovo en 1989. La guerre des Balkans a commencé au Kosovo, elle a fini au Kosovo.

Ce travail vise également à démontrer que la discrimination à l’égard des Albanais du Kosovo n’a jamais été le fruit du hasard. En effet, depuis 1912 la Serbie a traité le Kosovo comme une colonie interne de son pays. Ceci lui a permis de confisquer des terres, établir des colons et un contrôle administratif et civil de la région. Les Albanais du Kosovo ont refusé de rentrer dans la spirale de la violence pendant plusieurs années. Les Albanais n’ont pas de prédisposition à la clandestinité, à la création de « sociétés parallèles » ou « à la guérilla ». Néanmoins, l’intransigeance du pouvoir était telle qu’ils ont été obligés de créer des systèmes scolaire, sanitaire, médiatique et démocratique parallèles. La réaction du gouvernement serbe à leur égard ainsi que l’abandon de la communauté internationale lors des accords de Dayton en 1995 a contribué à envisager une solution plus radicale pour les Albanais, après avoir privilégié la résistance pacifiste pendant plusieurs décennies. À travers ce texte, je soutiens donc que l’insurrection par les armes a été, la dernière et la seule solution envisageable des Albanais du Kosovo au vu des éléments amenés dans ce travail.

Il me semble très important de relever le fait que l’expulsion systématique des Albanais du Kosovo, la destruction systématique des maisons, des écoles et lieux de cultes n’est pas une conséquence collatérale de la guerre, mais bien un des objectifs premiers de Belgrade, que ceci était prémédité et voulu.

Cubrilovic déclarait que :

« La seule manière possible de réaliser la colonisation massive de ces régions (…) était de s’emparer des terres des Albanais (…). Pour réaliser un transfert en masse, la première condition est la création d’une psychose appropriée, ce qui peut se faire de multiples manières : La suppression des concessions accordées, le retrait des licences d’exercices des métiers, la destitution des fonctionnaires d’État, des employés privés, et municipaux, etc. Tout cela accélérera le processus de transfert. Il reste encore un moyen, que la Serbie a employé de manière très pratique en 1878 et qui consiste à mettre le feu en cachette à des villages et à des quartiers de villes Albanaises (…) Les Albanais sont très sensibles en matière de religion, aussi faut-il bien les toucher également sur ce point en persécutant les prêtres, en dévastant les cimetières et les lieux de culte (…) les initiatives privées peuvent agir dans plusieurs directions en entreprenant des actions contre les Albanais (…) les autorités compétentes doivent savoir ce qu’elles veulent et agir avec détermination pour réaliser sans tenir compte des obstacles internationaux possibles. Le monde d’aujourd’hui est habitué à bien pire et il est préoccupé par des problèmes quotidiens qu’il ne faille pas s’inquiéter à ce sujet ». Cubrilovic, 1937

La première partie est l’exacte description de ce qui se passa au Kosovo lors de la suppression de l’autonomie en 1989. À un seul détail près puisque ces mots ont été prononcés par Cubrilovic et validés par des membres de l’académie des sciences de Belgrade plusieurs décennies avant 1989. Ils ont été remis au goût du jour dès les années 80 par les intellectuels serbes. La création d’un régime ségrégationniste était réfléchie et volontaire. La politique de la terre brûlée est une technique visant à pousser un groupe social à abandonner ces terres et ne jamais revenir. Cette technique est très simple dans sa conception : détruire un maximum d’infrastructure (école, lieu de culte, maison, usine…) pour ne plus permettre au groupe visé de revenir sur ses terres. Ces actions poussèrent plus de 90 % des Albanais à quitter leur foyer. Les chiffres amenés dans ce travail permettent d’étayer ces propos. L’utilisation de la force et la violence ont été largement considérée comme légitime par le régime serbe. La dernière partie de l’extrait du texte ci-dessus en témoigne. Une marge de manœuvre est laissée aux forces serbes, en dépit de toute loi du pays et toute loi internationale. « Entreprendre des actions » contre les Albanais sous-entend une totale liberté dans la barbarie des actes perpétrés à leur encontre.

Il en ressort que la seule chose que redoutait le gouvernement serbe était, non pas la résistance albanaise (logique au vu du rapport de force), mais d’une réaction de la communauté internationale. Cette réaction amena la fin de la guerre.

Ouverture

Il est absolument nécessaire de combattre toutes les formes de négationnismes à l’encontre des crimes commis au Kosovo. Néanmoins, il m’est impossible de ne pas nommer que depuis le début de l’écriture de cet article en septembre 2020, deux charniers contenant des corps d’Albanais ont encore été découverts en Serbie dans la mine de Kizevak (Balkan insight et Reuters, 2020). Des centaines de familles albanaises attendent encore de pouvoir faire leur deuil. Celui-ci ne pourra se faire que lorsque les familles retrouveront le corps de leur proche. Pour ce faire, le gouvernement serbe doit collaborer avec les instances internationales et cesser sa politique négationniste en réfutant l’existence de fosse commune sur son territoire. Pourtant, dès 2001 plusieurs charniers sont découverts en Serbie. Le journaliste A.Ciric (2001) décrit plusieurs d’entre eux.

« Le long de la route Zemun-Batajnica, près de la capitale. Dans un espace réduit de trois mètres sur trois, reposaient les cadavres de 36 personnes dont 8 enfants. Ils étaient tous habillés en civil. Il y avait également des fœtus âgés de 8 mois. L’état des dépouilles n’a pas permis aux enquêteurs de déterminer les causes de la mort. Deux balles seulement ont été retrouvées. Quelques cadavres semblaient porter des signes de brûlures. Les spécialistes parmi les enquêteurs en ont déduit que l’on avait essayé de faire disparaître les corps en fumée. Ils étaient entassés sur un bûcher constitué de planches dont la dimension rappelait celles des traverses de chemin de fer. Sept cartes d’identité ont été retrouvées dans la fosse. Six provenaient de personnes dont le nom de famille était Berisha. Ils étaient originaires de Suva Reka et vivaient dans la même rue. (…) En juillet et août 2001, deux autres charniers ont été identifiés à Petrovo Selo, près de Kladovo où figure également un centre d’entraînement. Soixante-quatorze corps ont été exhumés, seize dans le premier, cinquante-huit dans le second (…)L’exhumation des corps s’est poursuivie en septembre. Une autre fosse a alors été découverte à l’endroit où la rivière Derventa se jette dans le lac Perurac, près de Bajina Basta dans l’Ouest de la Serbie. Quarante-huit corps ont été déterrés. L’Humanitarian Law Fund [HLF] a été informée qu’un autre fourgon réfrigéré avait été jeté dans le lac » A.Ciric (2001, Traduit par Stéphan Pellet, Courrier des Balkans, 2002

La volonté de cacher l’exécution de civils ne fait aucun doute. La plupart des corps ont été découverts dans des charniers ou des fosses communes à plusieurs centaines de kilomètre du Kosovo. Cela sous-entend que les corps ont été déplacés et volontairement cachés. D’après A.Ciric (2001) il existe plusieurs documents démontrant que Milosevic avait donné l’ordre de dissimuler les crimes commis au Kosovo.

En 2008, le Kosovo déclara son indépendance. Le Kosovo est un état multiethnique accordant une sur-représentativité parlementaire aux minorités (20 députés sur 120), particulièrement aux Serbes. Ces derniers représentent 1.8 % de la population du Kosovo. Néanmoins, ils ont 10 députés au parlement du Kosovo sur 120. Il y a également un droit de veto que possèdent les députés serbes. En effet, toutes les décisions importantes du pays (comme un changement dans la constitution) doivent avoir l’approbation des deux tiers du nombre total des députés du parlement (c’est-à-dire 80) ainsi que l’approbation des deux tiers des députés représentant les minorités (c’est-à-dire 12). Les députés serbes ont donc un droit de veto sur toutes les décisions importantes du Kosovo puisque selon la constitution du Kosovo, un changement dans la constitution implique l’obtention du « double deux-tiers » : deux tiers sur les 120 députés du parlement et deux tiers sur les 20 députés représentant les minorités. Le Serbe est considéré comme une langue nationale. Tous les documents nationaux sont traduits en albanais et en serbe. Même si la situation n’est pas parfaite, il y a une réelle volonté d’intégrer les Serbes habitant le Kosovo dans le processus démocratique, malgré les blessures encore récentes. Le Kosovo est un exemple d’intégration des minorités dans le processus démocratique dans les Balkans. En 12 ans d’indépendance, le Kosovo a accordé plus de droits aux minorités que la Serbie n’en a accordées aux Albanais durant tout le XXème siècle.

De plus, en 2015 le parlement du Kosovo a voté un amendement pour juger les criminels de guerre au Kosovo avec « les chambres spéciales pour crime de guerre au Kosovo » de la Haye. Même si ce tribunal est « géographiquement » à la Haye, il fait entièrement partie du dispositif institutionnel et juridique du Kosovo (ASSOAGE, 2020). Le tribunal n’a pas considéré nécessaire la présence de juges du Kosovo dans son dispositif. De plus, la majorité des crimes contre l’humanité ont été commis à l’égard de la population albanaise. Les crimes jugés concernent uniquement ceux perpétrés par les Albanais. Ce tribunal est donc mono-ethnique alors que le Kosovo est un état multiethnique. Néanmoins, il y a une volonté claire de la part des Albanais du Kosovo et du parlement kosovar de juger les criminels de guerre. Ce qui n’est pas souvent le cas du côté du gouvernement serbe.

Une des maladresses qui à mon sens a souvent été commise a été de considérer l’UÇK comme l’armée d’un pays. L’UÇK est l’acronyme de « Armée de Libération du Kosovo », néanmoins cette organisation n’a jamais été l’armée officielle d’un état pré-éxistant. Dans les médias le terme «armée du Kosovo» est souvent employé. Cela peut amener une confusion dans la considération que peut avoir le lecteur de la guerre du Kosovo. Cette guerre a opposé les forces armées de la Serbie contre les Albanais du Kosovo. L’UÇK est le résultat de la mobilisation du peuple albanais, comme l’a été la résistance pacifiste.

Il me semble également intéressant de relever que les craintes de la communauté internationale ont rapidement été dissipées. D’après plus d’une trentaine de sources, les qualificatifs employés pour décrire cet organisme sont parfois totalement opposés : Communiste (Marxiste-Léniniste, Enveriste, Maoiste,) Islamiste, Néo-nazie etc. En 2020, plus de 20 ans après la guerre, je suis forcé de constater que jamais aucune de ces caractéristiques n’a été revendiquées par qui que ce soit au Kosovo. Les membres de ce groupe armé étaient composés : d’intellectuel-le-s, d’étudiant-e-s, Musulman-e-s, Catholique-s, paysan-ne-s, citadtin-e-s, villageois-e-s, ancien-ne-s prisonnier-ère-s politiques, membres de la diaspora.

La résistance par les armes a été la seule et la dernière option restante aux Albanais. Il est tout à fait possible que des individus isolés aient perpétré des crimes à l’encontre de la population civile, et ceux-ci doivent être condamnés. Toutefois, la criminalisation de l’UÇK est une erreur qui ne doit pas être commise. Enfin, je suis d’avis que la stabilisation des relations entre les deux pays passe par la reconnaissance du Kosovo par la Serbie. La souveraineté du Kosovo est acquise depuis le 17 février 2008. Cette dernière est désormais inaliénable. La légitimité du peuple albanais au Kosovo ainsi que sa résistance ne doivent plus être remises en question.

Une nation qui résiste ne peut pas mourir !

Notes

1. ↑ Les réformes agraires en Yougoslavie ont permis à la Serbie d’expulser les Albanais de leur propriété au Kosovo pour ensuite donner ces terres aux paysans Serbes.

2. ↑ Expression relevée dans le quotidien Politika, 30/10/1989, p. 9.

3. ↑ Les Oda sont des chambres d’hôtes typiquement albanaise.

4. ↑ Sabotage ou attaque de force de police par exemple.

5. ↑ Selon la convention de Genève.

Bibliographie

-

Guardian staff reporter, « Is Kosovo Serbia? We ask a historian » [archive], sur guardian.co.uk, The Guardian, 26 février 2008

-

Cerwyn Moore (2010). Contemporary Violence: Postmodern War in Kosovo and Chechnya. Oxford University Press. pp. 117–. ISBN 978-0-7190-7599-5. The leading coordinator of the Kachak (outlaw, from the Turkish kachmak, meaning runaway or hide) movement was the Kosovo Committee.

-

Bujar Lulaj (2012-09-22), Rrefimet e sekretarit konfidencial te Bajram Currit

-

Cécile Marin, 1998 [Un bras de fer serbo-albanais : combats et mouvements de population au Kosovo en 1998 [archive].

-

Gay, Peter (1993). The Cultivation of Hatred: The Bourgeois Experience: Victoria to Freud (The Bourgeois Experience: Victoria to Freud). WW Norton & Company. p. 82. “In 1913, Dr. Vladan Djordjević, a Serbian politician and expert in public health, characterized Albanians as bloodthirsty, stunted, animal—like, so invincibly ignorant that they could not tell sugar from snow. These “modern Troglodytes” reminded him of “prehumans, who slept in the trees, to which they were fastened by their tails.” True, through the millennia, the human rail had withered away, but “among the Albanians there seem to have been humans with tails as late as the nineteenth century.””

https://www.nato.int/kosovo/docu/a990620a.htm / Undertaking of demilitarisation and transformation by the UCK (1999) -

Stefanović, Djordje (2005). « Seeing the Albanians through Serbian eyes: The Inventors of the Tradition of Intolerance and their Critics, 1804-1939. » European History Quarterly. 35. (3): 472. “Officials of the Serbian Ministry of Foreign affairs described Albanians as a ‘wild tribe’ with ‘cruel instincts’…. A number of Serbian intellectuals and journalists added to the angry hate propaganda that seemed to culminate during the preparations for the Balkan Wars. Cvijić argued that ‘there is a general consensus that the Albanians are the most barbarous tribes of Europe’. Another intellectual described the Albanians as ‘European Indians’ and ‘lazy savages’.”

https://www.courrierinternational.com/article/1999/05/20/l-etrange-et-inquietante-saga-de-l-armee-de-liberation-du-kosovo

-

Ian Jeffries, «L’ex-Yougoslavie au tournant du XXIe siècle: un guide des économies en transition (études de routine des sociétés en transition)», 2002, ROUTLEDGE CHAPMAN & HALL, ISBN 978-041528190

-

Michel Roux, 2005 : Le Kosovo en voie d’homogénéisation : quelle est la part du « nettoyage ethnique » ? https://journals.openedition.org/rge/572?file=1&lang=fr#bodyftn5

-

Expression relevée dans le quotidien Politika, 30/10/1989, p. 9.

-

Anna Huraska, 1998, New-York Times, https://www.nytimes.com/1998/09/05/opinion/IHT-milosevic-shows-his-true-colors-on-education-accord.html

-

Obradović M. (1981). — Agrarna reforma i kolonizacija na Kosovu (1918-1941)[Réforme agraire et colonisation au Kosovo, 1918-1941], Pristina, Institut d’histoire du Kosovo, 357 p

-