« Véritable encyclopédie de la grandeur et de la déraison, il est tout aussi logique qu’illogique, tragique et grotesque. »

Ismaïl Kadaré à propos du Kanun.

1ère partie : de Dukagjini à Gjeçovi

Le Doke

Le roman Avril brisé d’Ismaïl Kadaré a largement contribué à faire connaître le Kanun à l’étranger. Le récit expose l’errance du héros principal, qui, après avoir accompli un acte de vengeance, se trouve lui aussi ciblé par la vendetta. Le Kanun est par conséquent souvent associé à la tradition de le gjakmarrja, c’est-à-dire, la prise du sang ou la vendetta. Cependant, le Kanun est un code coutumier qui régit tous les comportements de la sphère privée, familiale et tribale de la société albanaise. Il est à la fois une constitution, un code civil, un code pénal et un code des obligations. Le code est connu pour être celui du prince Lekë Dukagjini qui l’a transmis oralement dans les tribus des hauts-plateaux du Nord de l’Albanie au cours du XVème siècle.

Le but du présent travail consistera à expliquer ce qu’est réellement le Kanun et l’importance qu’il revêt dans la société albanaise. Le texte se divise ici en quatre parties. La première va concerner l’origine et l’émergence du Kanun, au sein des tribus montagnardes du Nord de l’Albanie, jusqu’à son évolution à la fin de l’Empire ottoman. La deuxième partie va décrire les principes clés du Kanun. Puis, la troisième partie consistera à observer le Kanun au cours du XXème siècle. Enfin la quatrième partie va consister à étudier le Kanun, dans une perspective de transformations sociales en Albanie et au Kosovo.

Il faut ajouter que d’autres Kanun issus de différentes régions albanaises existent également. Il y a le vieux Kanun, en vigueur à l’époque illyrienne1 ; Le Kanun de Çermenik ; le Kanun de Labëria ; le Kanun de Papa Zhuli ; et le Kanun de Skanderbeg, connu aussi comme le Kanun de Arberia2. Nous allons ici nous concentrer sur celui de Lekë Dukagjini, qui est le plus répandu aujourd’hui dans le Nord de l’Albanie, au Monténégro, au Kosovo, ainsi que dans une partie de la Macédoine. Ces territoires forment en réalité les zones d’habitations de la population albanaise du Nord parlant le dialecte guègue3. Au sud de cette frontière délimitée par le fleuve Shkumbin, les habitants s’expriment en dialecte tosque.

Le terme Kanun vient du grec ancien « kanôn », signifiant : tige de roseau. Connue pour être extrêmement droite, celle-ci est devenue un modèle de rectitude désignant ainsi les règles et les lois. Les latins s’en inspireront en utilisant le mot « canon » ; d’où le droit canonique de l’église catholique romaine. Les Perses possédaient également un qanûn, (le Kitab Al Qanûn fi Al-Tibb), ouvrage regroupant des connaissances médicales. Les Ottomans, quant à eux, utiliserons le mot « kanun » pour édifier leurs lois. Avant l’invasion ottomane, les Albanais employaient le mot « doke » (coutume) pour désigner leur code. C’est pendant la domination ottomane que ce terme sera progressivement remplacé par celui que l’on connait aujourd’hui : le Kanun4.

Pour des raisons de simplicité, j’utiliserai dans ce travail constamment le terme Kanun, indépendamment de l’époque dans laquelle on le situe. À noter aussi que les termes « tribu » et « clan » seront employés comme synonymes. Enfin, un dernier élément de vocabulaire va concerner les termes « vendetta » et « vengeance » qui seront utilisés ici en français comme synonymes également, il sera cependant précisé lorsque le mot vengeance ne sera pas relié au Kanun.

L’émergence du Kanun

Le Kanun est intrinsèquement relié à l’organisation des tribus des montagnes du Nord de l’Albanie et notamment après l’invasion ottomane au XVème siècle. Ainsi, pour comprendre le Kanun et son émergence, il est important d’apporter une perspective historique et de situer le contexte politique de la population albanaise au XVème siècle.

Nous connaissons malheureusement peu la vie des Albanais avant le XVème siècle. L’histoire se préoccupait alors davantage de la vie des héros et des grandes figures guerrières telle que celle de Skanderbeg. Au XVème siècle, les montagnards du Nord sont déjà organisés en tribus. Au début de XXème siècle, le baron hongrois Franz Nopcsa établit une chronologie du développement des tribus albanaises. Selon ce dernier, la plus ancienne tribu est celle des Berisha, formée autour de 13305. Cependant, les premières traces écrites évoquant l’existence de la plupart des tribus remontent au XVème siècle6. Au cours des siècles, ces dernières ont successivement été gouvernées par divers seigneurs féodaux se disputant le territoire. C’est l’arrivée des Ottomans au cours de ce même siècle qui allait sceller le sort des tribus pendant le demi-millénaire à venir. En effet, pour échapper aux Ottomans, la noblesse albanaise est contrainte de se réfugier dans les montagnes. Parmi ces nobles, se trouve le prince Lekë Dukagjini (1410-1481). (Lekë provient du Prénom Aleksander et Duka-gjini signifie le Duc de Jean). Celui-ci va particulièrement nous intéresser dans ce présent travail car il est celui à qui on alloue la paternité du Kanun. Siégeant à Lezhë, Lekë Dukagjini gouvernait le Nord de l’Albanie, comprenant : les montagnes du Nord, la région de Mirditë et le plateau qui porte actuellement son nom, s’étendant de Prizren à Pejë (Kosovo actuel). Chassé de son fief par les Ottomans en 1430, Lekë Dukagjini se réfugie alors dans les montagnes du Nord. Au contact avec les montagnards, il prend part à des assemblées locales et à des réunions des aînés. Dans le but d’unifier les montagnards suite à l’invasion ottomane, il promulgue le Kanun et promet aux tribus davantage d’autonomie et de structure sociale7,8.

Les origines du Kanun

La question est maintenant de savoir si Lekë Dukagjini a formulé le Kanun de toute part ou s’il a reformulé les lois qui existaient déjà chez les Albanais des montagnes. Nous avons observé plus haut que le vieux Kanun est issu des Illyriens, cependant aucune trace ne subsiste de ce code coutumier. Par conséquent, aucun lien n’est véritablement établi entre le vieux Kanun et le Kanun de Lekë Dukagjini. L’historienne Miranda Vickers affirme cependant que le Kanun est hérité des Illyriens9. Cette hypothèse demeure probable dans la mesure où « les ancêtres des Albanais étaient libres d’appliquer leurs normes coutumières si elles ne s’opposaient pas aux lois romaines10. » Le code coutumier aurait donc survécu au fil des dominations romaines et byzantines comme le souligne également l’anthropologue Edith Durham : « les empires allaient et venaient, et passaient au-dessus des Albanais comme l’eau sur les plumes d’un canard. Dans les forteresses qu’ils tenaient, ils ne furent que nominalement conquis et conservèrent leur singularité et leurs coutumes11. »

Quant à l’anthropologue japonais, Kazuhiko Yamamoto, il identifie dans le Kanun des principes semblables à ceux de l’Iliade et de l’Odyssée d’Homère, mais aussi à ceux des tragédies de Sophocle et d’Eschyle12. Ceci est toutefois en lien avec le phénomène de l’organisation sociale sur un territoire sans un pouvoir étatique et non pas une conséquence directe ou un héritage des Illyriens ou des Grecs anciens. Yamamoto observe également que des coutumes similaires existent entre les Japonais et les Albanais, mais cela est dû à des conditions sociales proches. L’isolement du territoire peut être un de ces facteurs, ceci a été le cas pour les montagnards dans le Nord en Albanie, mais aussi pour le Japon qui s’est isolé du reste du monde pendant plus de 200 ans sous l’ère Tokugawa. Ces coutumes peuvent ainsi émerger d’elles-mêmes pour garantir l’ordre social au sein d’un groupe.

Dans la préface du Kanun en albanais, le prêtre franciscain Gjergj Fishta suppose que le Kanun était déjà codifié à l’époque de Lekë Dukagjini13. Il soutient également que le Kanun est proche des lois romaines, byzantines et serbes. Ces derniers possédaient également leur propre Kanun à l’époque du Dusan, même si aucune filiation ne peut être établie avec celui de Lekë Dukagjini14. La France possédait aussi un code coutumier, Charles VII a, en effet, ordonné la rédaction de celui-ci en 145315. Ainsi, différents codes coutumiers ont vu le jour au Moyen-âge s’inscrivant, eux aussi, dans une logique d’organisation sociale. Toutefois, si le Kanun de Lekë Dukagjini a été défini comme un code coutumier à l’instar des autres codes, il ne présente pas les mêmes valeurs éthiques inhérentes à l’organisation tribale au sein d’une société sans pouvoir d’État. C’est pour ces raisons que le Kanun présente des similitudes avec des codes antiques tels que la Loi de Manu ou le code d’Hammurabi, d’où est issu, soit dit en passant, la loi du Talion. Si le débat sur les origines du Kanun demeure toujours ouvert, je soutiens ici que l’apparition du Kanun de Lekë Dukagjini est plus probablement due à des conditions sociales et environnementales, qu’à la filiation ou l’influence avec des codes plus anciens, sans pour autant les exclure totalement.

Il est généralement admis que Lekë Dukagjini n’a pas formulé le Kanun de toute pièce. Son rôle devait toutefois être déterminant dans sa diffusion pour que près de six siècles plus tard les Albanais disent toujours : « Kanuni i Lekës » (Le Kanun de Lekë) ou encore « Leka ka thonë » (Lekë a dit). Pour conclure sur les origines du Kanun, voici un extrait de la préface du Kanun en albanais rédigée par Gjergj Fishta qui résume à mon avis le mieux cette problématique :

Le Kanun est considéré comme étant celui de Lekë Dukagjini, non pas parce qu’il a été codifié par Lekë Dukagjini, mais parce qu’il a été appliqué sous « Lekë Dukagjini » ; il s’agit alors du « Kanun Lekë Dukagjini », et non pas de « Lekë Dukagjini16.

Le Kanun sous l’Empire ottoman

Si Lekë Dukagjini doit sa notoriété au code coutumier albanais, ce personnage est aussi connu pour avoir été le second de Gjergj Kastriot Skanderbeg lors de la résistance face à l’Empire ottoman. Formant une coalition avec d’autres seigneurs albanais à Lezhë en 1444, Skanderbeg a tenu tête aux armées de la Sublime Porte jusqu’en 1468. Après la mort de celui qui allait devenir le héros national albanais, Lekë Dukagjini devint le commandant en chef de la coalition. Par ailleurs, les seuls éléments probants concernant Lekë Dukagjini, reposent sur des sources traitant de Skanderbeg17. Après la chute de Krujë en 1478, l’Empire ottoman s’installe en Albanie et y assoit sa domination pendant plus de quatre siècles. Lekë Dukagjini, quant à lui, s’enfuit à Raguse et y finit ses jours en 1481. Sa mort va marquer la fin de l’aristocratie en Albanie. Cet événement va jouer un rôle important dans l’organisation sociale albanaise. En effet, sans véritable dirigeant, les clans vont se réorganiser et se renforcer. Les chefs de clan gagnent en puissance et en influence18.

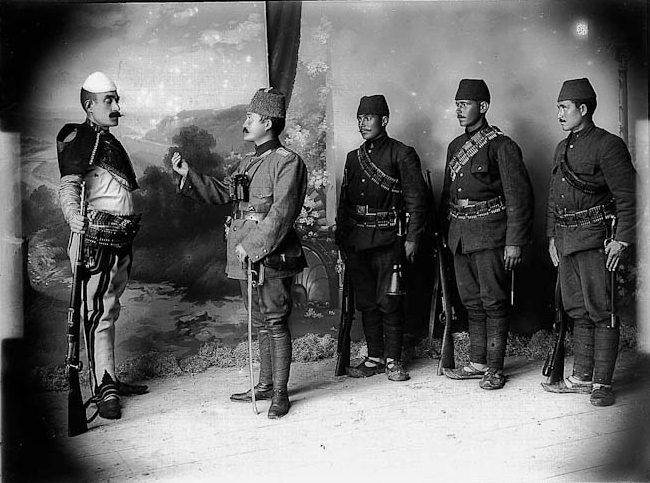

Au début de son emprise, l’Empire ottoman ne s’installe pas massivement en Albanie. Son influence se confine à des administrations locales albanaises qui participent à prélever des taxes19. Des administrateurs ottomans sont également envoyés dans les montagnes du Nord pour réclamer leur dû mais rencontrent de multiples résistances. Le territoire difficilement accessible des montagnes du Nord, va jouer en défaveur de l’administration ottomane qui n’aura d’autre choix que des laisser les montagnards livrés à eux-mêmes. C’est dans ce contexte que le système clanique dans les montagnes du Nord va s’élargir et se développer20. En effet, dans les montagnes difficilement accessibles, les familles vont s’organiser pour résister à la domination ottomane. C’est probablement dans la seconde moitié du XVIIème siècle que le système clanique se consolide et parvient à créer une véritable identité et des territoires délimités21. Dans l’impossibilité d’imposer leur charia dans les hauts-plateaux, les Ottomans vont laisser les montagnards être régi par leur propre code coutumier. Et ceci même dans les zones où l’Empire est plus présent, comme sur le plateau de Dukagjini, région où les Ottomans établissent un accord avec la population, afin de reconnaitre formellement le Kanun22. En cas de querelles ou de vendetta, les montagnards ont cependant l’obligation d’informer la Sublime Porte. C’est pourquoi, lors de la moitié du XIXème siècle, une commission juridique nommé le Djibal est mise en place par les Ottomans dans la ville de Shkodër pour aider les Albanais à résoudre les conflits selon les principes de leur code coutumier. Edith Durham nous apprend que cette commission est composée, entre autres, d’un président (le Sergherdé) et d’un musulman (le bylykbasha), nommés tous deux par l’administration ottomane23. De plus, les Albanais ont convenu avec les Ottomans le droit de conserver leur code coutumier en échange du service militaire à accomplir pour la Sublime Porte24. Une photographie mise en scène par Kel Marubi témoigne de cette pratique.

Le Kanun de Gjeçovi

Le début du XXème siècle est témoin de l’effondrement progressif de l’Empire ottoman. En 1912, les guerres balkaniques éclatent pour récupérer les territoires de la Sublime Porte. Alors que l’Albanie est envahie par les troupes serbes et monténégrines au Nord et par les troupes grecques au Sud, Ismaïl Qemali proclame l’indépendance de l’Albanie le 28 novembre 1912. Le 30 mai 1913, le traité de Londres ratifie la division de l’Albanie, octroyant près de la moitié de son territoire à la Serbie, dont la plaine de Dukagjini dans le Kosovo actuel.

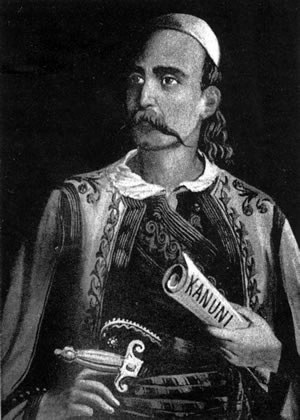

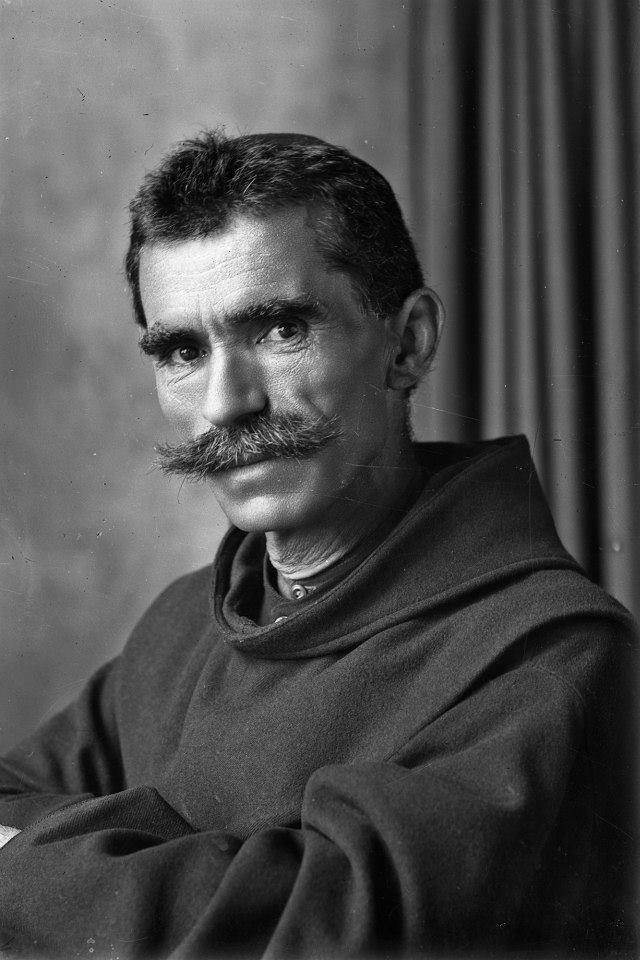

En réalité, contrairement à ce que laisse penser le portrait de Lekë Dukagjini plus haut, ce personnage n’a jamais été le rédacteur du Kanun. Rappelons le code a été, jusque-là, transmis de manière orale. C’est Shtjëfen Gjeçovi, un prêtre franciscain qui décide de noter les lois du Kanun recueillies auprès des montagnards. Ce religieux, né en 1874 à Janjëve (à l’est du Kosovo actuel), suit une instruction auprès des moines franciscains en Bosnie. En 1896, de retour en Albanie, il est ordonné prêtre au sein de l’ordre franciscain de Shkodër et enseigne dans différentes paroisses du Nord de l’Albanie : dans la région de Mirëditë, ainsi que sur le plateau de Dukagjin, précisément là où le Kanun est le plus rigoureusement appliqué25. Ses déplacements et ses différentes rencontres vont lui permettre d’assembler des éléments du folklore albanais, tels que mythes, contes et chants. Le Kanun va cependant représenter son travail le plus important. Gjeçovi publie en 1898-1899 ses premiers recueils dans le journal dirigé par Faik Konica ; puis de 1913 à 1924 dans « Hylli i Dritës », la revue franciscaine de Shkodër26. Lorsque le Kosovo est attribué à la Serbie en 1913, Gjeçovi officie comme prêtre dans le village de Zym, près de Prizren au Kosovo. Il est un prêtre engagé et défend ardemment les intérêts de la population albanaise en Yougoslavie. Ses travaux sont vus d’un mauvais œil par les autorités serbes. En effet, assembler le Kanun, alors que les territoires albanais sont divisés, est une manière de renforcer l’identité albanaise dans le Kosovo serbe. Après plusieurs tentatives d’assassinat, Gjeçovi est finalement tué par les Yougoslaves en 1929 sur le chemin du retour entre Prizren et Zym27. Une partie de ses notes sont aussi volées. Les travaux de Gjeçovi sur le Kanun ne sont pas malheureusement pas achevés au moment de sa mort. Pourtant, l’Ordre franciscain de Shkodër décidera, en 1933, de publier l’ensemble de ses recueils dans ce qui est connu aujourd’hui comme étant : le Kanun de Lekë Dukagjini.

C’est ainsi grâce à Shtjëfen Gjeçovi que nous connaissons le Kanun sous sa forme actuelle. C’est à lui que l’on doit sa structure, contenant : 12 livres, 24 parties, 159 chapitres, 1262 articles, ainsi qu’en guise d’appendice des anecdotes et des cas de jurisprudence. Les livres sont présentés comme suit :

- L’église. (4%)*

- La famille. (2%)

- Le mariage. (18%)

- La maison, les bestiaux et les propriétés. (11%)

- Le travail. (13%)

- Les dons. (2%)

- La parole. (6%)

- L’honneur. (9%)

- Les dommages. (2%)

- Le Kanun contre les délits. (15%)

- Le Kanun judiciaire. (14%)

- Privilège et exemption. (3%)

*Note : Les pourcentages représentent la proportion d’un livre par rapport à l’ensemble du travail de Gjeçovi.

Il est important de souligner ici que le Kanun tel qu’il est publié en 1933 est une photographie des mœurs en vigueur à l’époque de Gjeçovi. Le Kanun a évolué lors des 500 ans d’occupation ottomane. S’il est difficile de mesurer cette évolution, voici deux points anachroniques qui ont retenus mon attention. Le mot « café » est fréquemment utilisé dans le Kanun alors que c’est seulement dans la seconde moitié du XVIème siècle qu’il commence à être consommée à Istanbul28. Les mots « fusil » et « fusillade » sont évoqués dans 54 articles, alors que les arquebuses commençaient seulement à proliférer dès la moitié du XVème siècle. Enfin, il convient également de relativiser l’impact de la publication du Kanun de Gjeçovi. En effet, à cette époque la population albanaise est à 90% analphabète29. Le fait que le Kanun soit posé sur papier n’a nullement changé les habitudes et les comportements des Albanais. Si nous avons souvent évoqué la transmission orale, celle-ci ne s’est pas faite non plus à la manière d’un grand-père qui soufflerait les préceptes du Kanun à l’oreille de son petit-fils. Le Kanun est un code éthique, constitué de normes et de valeurs qui sont imprégnées dans le corps albanais. Nous pouvons voir le Kanun comme un habitus dans le sens bourdieusien du terme, c’est-à-dire l’incorporation d’un système de valeurs, de prédispositions culturelles et normées offrant aux individus un modèle d’action social30. Le Kanun se transmet par conséquent de par ses valeurs et son éthique d’une façon que l’on peut qualifier de naturelle. La survie du Kanun pendant l’occupation ottomane, et sans doute aussi lors des siècles précédents tient cela. Dans la troisième partie nous verrons également comment le Kanun va continuer d’évoluer au gré des virages politiques du si tumultueux XXème siècle. Pour finir cette première partie voici un extrait de la préface du Kanun écrit par Gjergj Fishta au sujet de l’évolution des lois :

Les lois et les circonstances changent avec le temps. C’est pourquoi les lois du Kanun vont changer ; mais avant qu’elles ne changent, les juristes spécialisés étudieront l’époque, les moyens par lesquelles elles vont changer, tout en gardant à l’esprit l’inspiration caractéristique et parmi les nouvelles lois qui vont les remplacer.31

2ème partie : les principes du Kanun

Le travail de Gjeçovi va constituer une base utile pour les anthropologues et les historiens cherchant à comprendre l’essence du Kanun. C’est pourquoi, avant de poursuivre l’histoire du Kanun, il est important de s’arrêter ici pour parcourir les principaux axes du code coutumier.

L’Église

Le 1er livre du Kanun concerne l’Église, il est indiqué que celle-ci bénéficie de l’immunité et n’est par conséquent pas soumise aux lois de Kanun. Le 1er livre indique également les droits et les devoirs qui incombent aux prêtres. Il est ici intéressant de constater que l’Église est d’une certaine manière exclue du Kanun. Cela laisse entendre que l’Église n’est pas au fondement du code coutumier, qu’elle fait société à part. Il est donc probable que ce chapitre ait été introduit plus tard dans l’histoire du Kanun. Si nous ne connaissons pas réellement le niveau d’obédience des montagnards à l’égard du christianisme, en 1901, Degrand écrit dans « Souvenirs de la Haute-Albanie » qu’un missionnaire parcourait les montagnes car il avait « compris que c’était par la vue qu’il fallait catéchiser […]. Il a fait adresser à un jeune homme de Scutari [Shkodër], par lequel il a fait peindre des toiles qu’il emporte avec lui, différents sujets propres à frapper l’esprit des fidèles qu’il visite dans ses tournées. »32

Il est ici tentant d’affirmer que le Kanun, et surtout la vendetta, est davantage appliquée dans les montagnes du Nord où les habitants sont majoritairement de confession catholique. Il n’existe cependant pas de chiffres réels démontrant cela. Et si l’on suppose que cela est vrai concernant la vendetta, cela ne déterminerait qu’une faible proportion de l’impact réel du Kanun au sein de la population albanaise, car le Kanun ne peut être réduit uniquement à la vendetta. Edith Durham écrit également que : « Les enseignements de l’islam et du christianisme, la charia et le droit de l’église, ont tous cédé au Kanun de Lekë »33. En effet, nous verrons plus tard l’impact du Kanun au Kosovo, alors que la grande majorité de la population albanaise du pays est de confession musulmane. Si la question religieuse pouvait être davantage étudiée, j’estime ici qu’elle n’est pas un facteur déterminant pour mesurer l’impact du Kanun dans la société albanaise.

La famille

La famille est abordée dans le deuxième livre, c’est dans celui-ci que le Kanun structure l’organisation clanique dans les montagnes du Nord, précisément dans l’article 19 : « Les gens de la maison forment la famille, quand leur nombre augmente, ils se partagent en fratries (vllazni), puis en parentés (gjini), puis en tribus (fis), puis en bannière (flamur ou bajrak) »34. Nous voyons ici, la base de ce qui va constituer l’organisation sociale dans les montagnes du Nord.

Si la notion de bannière peut être traduit en français par tribu ou clan, il faut préciser que la bannière se base sur le territoire, alors que le clan (fis) est basé sur la descendance. Par conséquent, plusieurs tribus peuvent constituer une bannière35.

Le Kanun établit les rôles, les droits et les devoirs de chacun dans la famille. Il précise que la famille est aux ordres du maître de maison, qui est généralement l’homme le plus âgé (le patriarche). Dans l’article 20, le Kanun octroie des droits au maître de maison. J’ai sélectionné ici trois de ces droits (sur un total de 10) qui me semblent les plus pertinents dans le cadre d’une étude visant à démontrer l’impact du Kanun aujourd’hui :

« Le maître de maison a droit :

3. Aux gains des membres de la famille, salaires comme gratifications.

7. De mettre au travail ou sur la route les membres de la maison.

10. De punir les gens de la maison quand ils ne comportent pas comme l’exige le bien de la maison. »36

La famille dans le Kanun est vue comme une entité où l’individualité ne semble pas exister. Le Kanun décrit également que le sang versé dans la famille n’est pas soumis à la vendetta. Cela signifie qu’un membre de la famille n’est pas vu comme une altérité, mais comme un être immanent à la famille. À titre d’exemple, nous pouvons relever la solidarité bien connue des Albanais de la diaspora envers le Kosovo. En 2016, on estime que l’aide financière de la diaspora a atteint 691 millions d’euros. En 2015, le montant représenterait 17% du PIB du Kosovo37. En Suisse, cette aide est estimée à 175 millions de francs suisses par année38. Cependant, ces montants ne circulent pas sous forme d’investissement au Kosovo, mais sont respectivement versés dans les familles des Albanais de la diaspora39. Cette pratique témoigne en partie du caractère d’entité que représente la famille pour les Albanais et constitue par conséquent un déterminant fort de la persistance du Kanun aujourd’hui.

Le mariage

Le livre sur le mariage représente près de 1/5ème du contenu du Kanun. Et pour cause, le mariage est finement règlementé dans le Kanun. Ce dernier établit les règles des fiançailles, les droits et devoirs du mari envers la femme et réciproquement, mais aussi les règles du cortège nuptial, les questions d’héritage et les cas de veuvage. Le Kanun considère la femme comme un supplément dans la maison, qui ne peut en aucun cas être bénéficiaire d’un héritage40. De plus, la femme mariée est toujours considérée comme un membre du clan de son père. La femme est par conséquent caractérisée par son altérité dans le Kanun. Le mariage et son impact dans la société albanaise est davantage étayé dans l’article : « Et si la mère albanaise était une prostituée ? », disponible dans ce présent blogue également.

La parole

La parole ou le serment (Beja) ne doit pas être confondu avec le concept de Bessa qui sera abordé plus loin. La parole fait office de contrat oral, ce concept cimente toutes les thématiques abordées dans le Kanun, car il permet des conclure des pactes et des alliances41. Les articles 565 à 568 mentionnent le « serment sur la tête des enfants » qui est par ailleurs une pratique toujours répandue chez Albanais. Le « Je te le jure sur la tête de mes enfants » (Bejë kryt fëmijt po të bëjë) est encore fréquemment employé. La parole est un concept difficilement mesurable aujourd’hui. Son importance au fil des années s’est réduite, sans doute en raison de l’alphabétisation massive des Albanais au cours du XXème siècle et de l’arrivée des contrats écrits. Il peut toutefois subsister chez les Albanais une certaine méfiance à l’égard de ces derniers.

L’honneur

Tout comme le serment, l’honneur est un concept clé qui habite tous les thèmes du Kanun. Le concept d’honneur est fortement lié à la vengeance car : « pour l’honneur pris, il n’y pas d’amende, l’honneur pris ne se pardonne pas42», « L’honneur pris ne se compense pas par de l’argent, mais par du sang versé ou par un pardon généreux (par l’intermédiaire de gens de bon vouloir)43 ». Une personne qui a perdu son honneur est considérée comme morte dans le Kanun, sa famille est salie et il peut être banni de son clan. La perte de l’honneur est, par conséquent, un élément crucial justifiant la vendetta. L’article 601 nous dévoile les raisons qui mènent au déshonneur :

On déshonore quelqu’un :

a. En le démentant en public.

b. En crachant sur lui, en le bousculant ou en le battant.

c. En brisant la médiation ou la foi.

d. En violant ou en enlevant sa femme.

e. En s’emparant de ses armes.

f. En offensant son hospitalité, en bousculant son hôte ou ses ouvriers.

g. En démolissant sa maison, sa bergerie, son poulailler ou sa laiterie.

h.En interrompant le paiement d’une dette ou en ne restituant pas un prêt.

i. En enlevant le couvercle de la marmite qui chauffe.

j. En commençant à manger avant l’hôte.

k. En insultant la table sous les yeux de l’hôte (lorsque le maître de maison a gratté la poêle ou qu’il essuie ou lèche l’assiette.)

Concernant la vendetta, il est important ici d’amener des précisions. En albanais, la vendetta est traduite par la gjakmarrja ce qui signifie la reprise du sang, il faut le différencier de la hakmarrja qui signifie simplement vengeance au sens large et n’est par conséquent pas reliée au Kanun. Le code pénal albanais affiche d’ailleurs cette distinction44.

La Bessa

La Bessa est introduite dans le 10ème livre du Kanun. Elle est parfois décrite comme étant la parole donnée ou la parole d’honneur, mais ces définitions sont confuses tant elles sont proches du concept de serment décrit plus haut. Dans la traduction française du Kanun, ce concept est traduit par trêve. Cette traduction demeure relativement adéquate, car la Bessa est souvent liée aux actes de vengeance : « La trêve est un délai de liberté et de sécurité que la maison du mort donne à l’assassin et à ceux de sa maison en ne les poursuivant pas pour le sang momentanément et jusqu’au délai fixé »45. La vendetta dans le Kanun est minutieusement codifiée. En effet, dès que l’assassin tue sa victime, il doit tourner le corps du défunt pour que son visage soit visible et approcher son arme près de la tête pour annoncer publiquement que son honneur est lavé. L’assassin doit ensuite annoncer son acte à la famille de la victime et demander la Bessa (trêve) qui doit être accordée pour une durée de 24 heures. C’est dans cette intervalle de temps, que l’assassin peut assister au repas funèbre organisé en l’honneur de la victime. Selon les circonstances, le village a également la possibilité de prolonger la trêve à 30 jours. C’est après la trêve que la famille de la victime est autorisée à déclencher une autre vendetta à l’encontre de l’assassin et ainsi de suite pendant plusieurs générations jusqu’à ce que l’une des familles décide d’offrir le pardon du sang. Par conséquent, la Bessa signifie également l’accord d’un pardon. En effet, le Kanun permet aussi de mettre en place des médiations et des pacifications du sang. Nous traiterons plus tard notamment le rôle que cette pacification a joué au Kosovo, après l’élection de Milosevic comme président de la Serbie en 1989.

Violer la Bessa est chez les Albanais la pire des actions qu’un être humain puisse accomplir tant cette valeur est sacrée. Le terme est intraduisible dans une autre langue car il peut signifier autant la parole d’honneur, le serment, la promesse ou le pardon. La Bessa est un concept très ancien, probablement antérieur au Kanun. Le folklore et la mythologie regorgent d’histoires liées à cette notion. Parmi les plus célèbres, on peut compter celle de Constantin qui revient du monde des morts pour honorer la Bessa (promesse) faite à sa mère. En effet, lorsque Doruntina, la sœur de Constantin est mariée dans une région trop lointaine, ce dernier donne la Bessa à sa mère, promettant ainsi d’aller chercher sa sœur pour que leur mère puisse la voir. Constantin finit par mourir et la mère esseulée maudit son fils qui n’a pas tenu sa Bessa. Pourtant un jour, Doruntina, qui ignore que son frère est mort, arrive chez sa mère. Lorsque cette dernière lui demande comme elle est venue, Doruntina lui répond que c’est Constantin qui l’a amenée. La Bessa honorée, Constantin retourne enfin dans le monde des morts. La Bessa est un concept transcendantal qui a probablement été intégré plus tard dans le Kanun. Cela peut expliquer le fait qu’il soit principalement scellé à la vendetta, c’est-à-dire à l’acte le plus néfaste envers la vie humaine dans le Kanun.

L’hospitalité

L’hospitalité est principalement traitée dans le 8ème livre. Elle est un concept majeur du Kanun, car son non-respect enfreint l’honneur et entraîne des actions de vengeance. Ainsi, lorsqu’un hôte entre dans la demeure du maître de maison, il est de par la Bessa sous la protection de ce dernier. Si un malheur arrive à l’hôte dans la propriété du maître de maison, c’est à ce dernier que revient le sang versé et non plus à la famille de l’hôte. C’est pourquoi lorsque l’hôte souhaite partir, le maître de maison doit généralement l’accompagner jusqu’à la limite de sa propriété. Cette pratique existe toujours chez les Albanais ; très souvent, les invités sont accompagnés jusqu’à l’extérieur. Dans la diaspora, cette habitude perdure également, les Albanais accompagnent souvent leurs invités jusqu’à leur voiture et leur tournent le dos seulement lorsque qu’ils ne sont plus dans leur champ de vision.

L’hospitalité est un concept transcendantal où même l’assassin doit être protégé par la famille de la victime si celui-ci trouve être dans leur propriété. Le Kanun précise que « La maison de l’Albanais est à Dieu et à l’hôte. » Yamamoto nous apprend que dans la tradition japonaise, il existe une divinité appelée le « Marebito ». Celle-ci prend la forme d’un hôte afin de tester l’hospitalité des familles japonaises. Si le Marebito n’est pas reçu, la divinité inflige un châtiment à la famille46. Cette idée du Dieu-hôte existe également dans l’Iliade et l’Odyssée d’Homère. L’Odyssée peut être d’ailleurs perçue comme un parcours de l’hospitalité par Ulysse où le Dieu-hôte n’est autre que Zeus.

Ulysse : Nous voici maintenant chez toi, à tes genoux, espérant recevoir ton hospitalité et quelqu’un des présents, que l’on se fait entre hôtes. Crains les dieux, brave ami ! tu vois des suppliants : Zeus se fait vengeur du suppliant, de l’hôte ! Zeus est l’Hospitalier, qui amène les hôtes et veut qu’on les respecte !47

C’est pour cette raison que l’hôte bénéfice d’une importante protection ; tuer l’hôte est impardonnable, car cela revient à verser le sang de Dieu48. L’hospitalité possède donc un caractère divin et témoigne par conséquent de l’ancienneté du Kanun. Le romancier Ismaïl Kadaré reformulera d’ailleurs l’article 602 du Kanun comme suit : « Le maison de l’Albanais est celle de Dieu et de Dieu. »49

L’hospitalité est un facteur déterminant pour mesurer l’impact du Kanun aujourd’hui. Un facteur qui, de plus, peut avoir une résonnance particulière dans nos sociétés modernes, notamment sur la façon dont l’Union européenne accueille les migrants et gère actuellement le désastre méditerranéen. L’hospitalité dans le Kanun est malheureusement très peu abordée dans la littérature, c’est pourquoi cette thématique fera prochainement l’objet d’un autre travail.

L’éthique du Kanun

Les principaux principes du Kanun renvoient à une éthique et à un ordre social d’une société païenne auto-administrée par elle-même et sans le pouvoir d’un État. L’unité qu’acquiert la famille chez les Albanais est comparable à l’entité transcendantale caractéristique des sociétés païennes, où le groupe de parenté comprenant les vivants et les morts est associé au divin, tout comme le concept de Dieu-hôte par ailleurs50. Les territoires isolés des montagnes du Nord de l’Albanie ont permis à ce qu’émergent ou survivent des traditions antiques d’auto-administration. Si le Kanun peut être vu comme un code archaïque on ne peut cependant lui retirer son caractère éthique. À ce sujet, pour Yamamoto, les principes transcendantaux du Kanun font de celui-ci la première forme éthique dans la société humaine.

3ème partie : du XXème siècle à aujourd’hui

Dans la troisième partie de ce travail, nous abordons à nouveau le Kanun sous une courte perspective historique, afin d’examiner comment les principes qu’il contient vont survivre chez les Albanais et ceci malgré l’interdiction de l’usage du Kanun prononcée par les différents régimes politiques au XXème siècle.

Le Kanun sous la monarchie

Trois ans après son coup d’état, Ahmet Zogu se proclame roi d’Albanie en 1928. Sous son administration, l’Albanie adopte des lois inspirées de l’Occident, interdisant tout précisément la vendetta et le port d’armes par les civils. Le clergé prend alors part à d’importants projets de réconciliation entre les familles, ainsi qu’à des campagnes de désarmement de la population51. De nouvelles routes sont construites dans les zones les plus reculées, permettant ainsi d’améliorer la communication entre les tribus du Nord et le reste de la population. La mise en place d’infrastructures et la politique du roi Zog ont permis de baisser le nombre de meurtres de vengeance dans les montagnes du Nord. Cependant en 1939, ces progrès prennent fin car, l’Italie de Mussolini envahit l’Albanie, et le roi Zog est contraint de s’exiler.

Le Kanun pendant la dictature communiste

Vers la fin de la seconde guerre mondiale en Albanie, les partisans communistes menés par Enver Hoxha triomphent des républicains et des monarchistes. À la libération, l’Albanie est gouvernée par Enver Hoxha, qui instaure un régime répressif et totalitaire à l’instar de son modèle Staline. Enver Hoxha considère le Kanun comme un code primitif et une véritable entrave à la formation d’un État communiste. Le régime décrète ainsi l’interdiction formelle du Kanun et condamne à mort les auteurs de vendetta. Le régime construit de nouvelles écoles dans les zones rurales et met en place une importante propagande visant à éliminer les habitudes liées au Kanun. L’organisation familiale est également reformée en Albanie. Enver Hoxha parviendra à redéfinir la place de la femme et par conséquent celle de la famille dans la société albanaise en se calquant sur le modèle de l’URSS qui clamait qu’il n’y avait plus de femmes ni d’hommes mais uniquement des travailleurs.

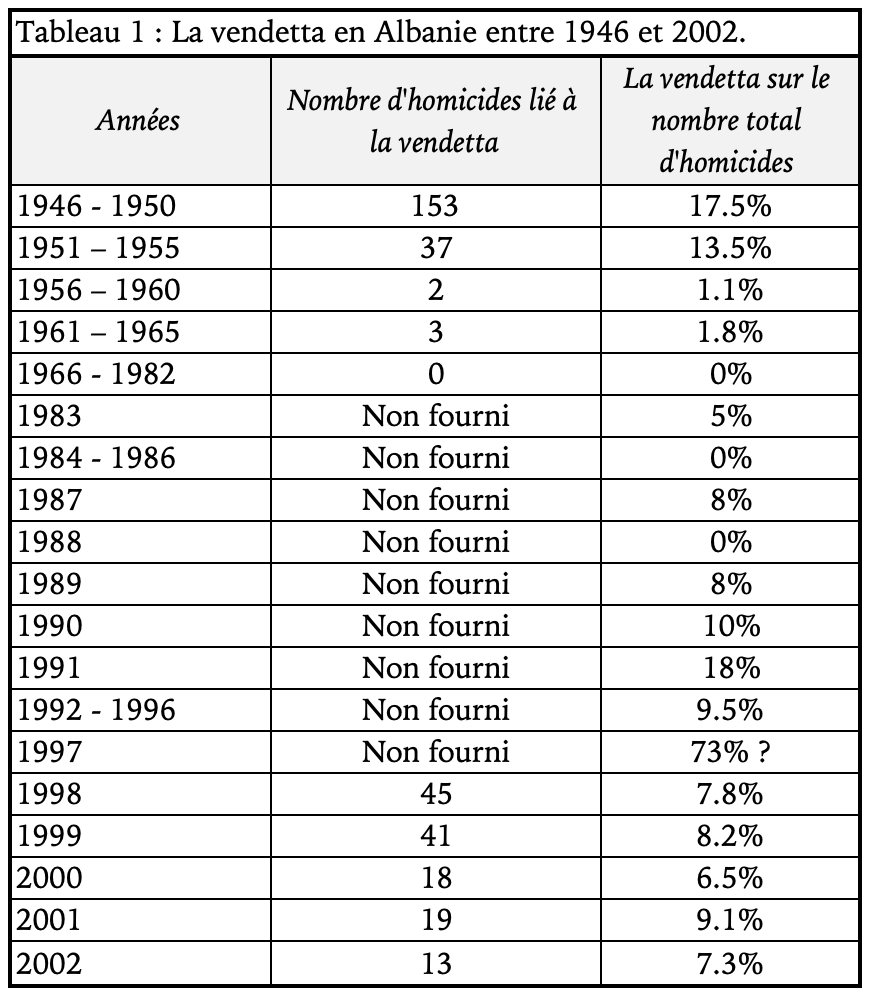

Entre 1946 et 1950, sur les 872 homicides qui ont eu lieu en Albanie, 153 (17.5%) étaient liés la vendetta, dont 67 (44%) se sont produits dans la préfecture de Shkodër, c’est-à-dire au Nord de l’Albanie52. Dans les années qui ont suivi, les cas d’homicides liés à la vendetta tendent à disparaître, jusqu’à ressurgir dans les années 1980, pour ensuite augmenter considérablement à la chute du régime communiste en 1990. Ainsi, en 1997, lorsque l’Albanie connaît une importante crise économique, 73% des homicides sont liés à la vendetta. Cette même année, on estime que 12’000 personnes sont enfermées chez elles afin d’éviter d’être la cible de représailles53. Les chiffres de 1997 sont cependant à relativiser car « la plupart des postes de polices ne fonctionnaient pas et étaient brûlés. » souligne Xhavit Shala, principal auteur de la publication de ces données54.

La politique répressive à l’encontre du Kanun n’a que temporairement porté ses fruits en Albanie. En effet, la recrudescence des meurtres par vengeance montre que les mœurs liées au Kanun n’ont pas complètement disparu. Il est important ici de rappeler qu’Enver Hoxha était hostile au Kanun, car certains effets du code empêchaient la mise en place d’un État communiste. L’hospitalité et d’autres formes de préceptes ne portant pas préjudice aux buts du régime ne pouvaient pas être complètement abolies. De cette manière, le Kanun a continué de survivre malgré les efforts de la monarchie et du régime communiste lors du demi-siècle suivant.

Le Kanun au Kosovo

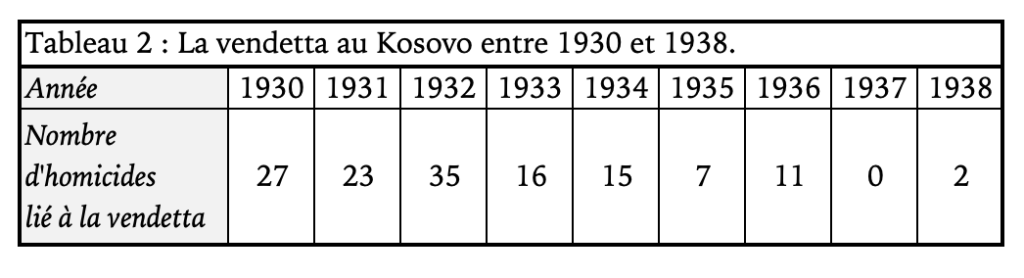

La Yougoslavie de Tito a également mis en place des moyens pour lutter contre les effets du Kanun, mais à l’image d’Enver Hoxha, ce sont des mesures coercitives qui sont mises en place, telles que de lourdes condamnations pouvant aller jusqu’à la peine de mort. En 1955 au Kosovo, on comptait 36 cas de meurtres par vendetta et 100 en 196955. Selon Ralnadan Vranichi, président de la Cour suprême du Kosovo en 1972, la proportion des meurtres par vengeance était de 41% avant la seconde guerre mondiale et de 10% après56. Xhavit Shala nous rapporte toutefois des données sur le nombre d’homicides liés à la vendetta entre 1930 et 193857 :

Il est ici utile d’ajouter que le Kosovo est principalement une région rurale et très peu industrialisée où de très faibles de moyens sont mis en œuvre pour son développement, tel qu’en témoigne Mirko Perovic, juge de la Cour suprême yougoslave en 1972 : « La seule chose à faire est d’élever le niveau économique du Kosovo et d’offrir plus de culture et d’éducation. Tant que le meurtre par vengeance est considéré comme une obligation morale, aucune sanction ne dissuadera le crime58. » Le fossé économique entre le Kosovo et les autres Républiques yougoslaves va être, entre autres, un important argument de contestation à l’égard du régime yougoslave, et ceci plus précisément à la mort de Tito en 1980. Pourtant en 1989, Slobodan Milosevic est élu président de la Serbie. Ce dernier retire aussitôt au Kosovo le statut de province autonome de la Serbie, interdit l’apprentissage de la langue albanaise dans les écoles et ferme l’Université de Prishtina.

Le Mouvement pour la Réconciliation

Alors que les Albanais du Kosovo sont acculés face à l’ultra-nationalisme de Milosevic, un événement que l’on peut qualifier d’extraordinaire va se produire. En 1990, un groupe d’étudiants forme le « Mouvement pour le pardon du sang » (Lëvizja për pajtimin e gjaqeve). Son but est de réconcilier les Albanais détenteurs d’une dette de sang. Composé de près de 500 militants, ils arpentent le Kosovo, entre 1990 et 1992, afin de convaincre la population concernée de renoncer à la vengeance pour s’unir face à la menace que représente Milosevic59. Le Mouvement est rejoint par Anton Çeta, célèbre folkloriste albanais, devenu par la suite, la figure de proue du Mouvement. Alors que les rassemblements d’Albanais sont interdits au Kosovo, le mouvement organise le 1er mai 1990, une grande manifestation qui accueilliera plus de 100’000 personnes à Verrat e Llukës, un champ dans la commune de Deçan60,61. Lors de cet événement, on assiste à la réconciliation de 66 familles albanaises. Cette action très médiatisée aura alors un effet domino sur le reste de la population qui conçoit ainsi la nécessité de mettre fin à la vendetta. Entre 1990 et 1992, période pendant laquelle a opéré le Mouvement, on estime qu’entre 2000 à 2’500 familles ont été réconciliées62. Si la vendetta n’a pas complètement disparu au Kosovo, on estime que sur les trois années qui ont suivi la fin du Mouvement pour la réconciliation, le taux de meurtre en lien avec la vendetta atteignait moins de 1%63.

Le Kanun aujourd’hui

Aujourd’hui, la vendetta est toujours pratiquée en Albanie. Celle-ci a même évolué car les enfants sont désormais touchés, bien que cela soit interdit dans le Kanun. Des chiffres de 2013 révèlent 67 cas de meurtre par vengeance liés au Kanun. Ces chiffres avancent aussi qu’environ 3’800 familles vivent cloitrées afin d’éviter d’être ciblées par la vendetta. Plusieurs associations de réconciliation officient notamment dans le Nord de l’Albanie pour abolir à cette pratique.

Concernant le Kosovo, il n’existe malheureusement pas de chiffre actuel rapportant les homicides liés à la vendetta. Néanmoins, si les réconciliations massives au début des années 1990 ont considérablement fait réduire le taux d’homicides par vendetta, les périodes pendant et après la guerre du Kosovo ont fait rejaillir de vieilles querelles conduisant à plusieurs meurtres. De la fin de la guerre en 1999 jusqu’à 2003, on estime que 40 actes de vendetta ont été signalés au Kosovo64.

4ème partie : les perspectives sociales du Kanun

Cette dernière partie va constituer une synthèse des différentes dispositions du Kanun dans une perspective de transformation sociale de la société albanaise actuelle.

Le Kanun comme habitus

Dans les deux précédentes parties du présent travail, le Kanun a été principalement abordé sous le prisme de la vendetta. Par ailleurs, la littérature abonde davantage lorsqu’il s’agit de la vendetta. Par son caractère violent, meurtrier, cette pratique a toujours fasciné les anthropologues et les historiens. Soulignons toutefois que la vendetta est une sentence, un moyen de laver son honneur et ne reflète pas entièrement les comportements régulés par le Kanun. C’est pourquoi, réduire le Kanun à la vengeance, c’est mettre de côté tous les aspects sociaux du Kanun. Parmi ces aspects, on peut compter l’hospitalité, l’héritage, le travail, l’organisation familiale et clanique. Si nous considérons le Kanun comme un habitus, dans la mesure qu’il permet aux individus d’agir dans un cadre social donné, les comportements des Albanais peuvent être inscrits dans un champ plus large que celui de la vendetta. Et si cette dernière semble être le moyen le plus simple de mesurer quantitativement les applications du Kanun, les chercheurs doivent toutefois orienter davantage leurs travaux vers d’autres aspects sociaux afin de véritablement évaluer les impacts de ce code dans la société albanaise.

Le Kanun identitaire face au capitalisme

Le Kanun constitue un marqueur identitaire très fort chez les Albanais. Précédemment, nous avons vu ce qu’il représentait pour le pouvoir serbe au temps de Gjeçovi. Le Kanun a également permis aux Albanais du Kosovo de préserver leur identité et de maintenir un attachement national à l’égard de l’Albanie indépendante. Aujourd’hui pourtant, des tensions entre identité et modernité se manifestent. Pour cause, les transformations économiques et sociales amenées par l’économie de marché et le système capitaliste bousculent la population albanaise. À ce titre, en Albanie aujourd’hui, les principales causes de la vendetta sont imputées aux conflits fonciers, dont les origines remontent à la fin du régime communiste65. L’organisation familiale et le rapport au travail vont également peu à peu se transformer, notamment au Kosovo, étant donné qu’en Albanie ces changements ont déjà eu lieu pendant la dictature d’Enver Hoxha. La salarisation va être un facteur essentiel de cette transformation. Plus haut, nous avons observé la solidarité dont faisaient preuve les Albanais de la diaspora envers leur famille. Les familles vont tout de même se confronter à des querelles du fait de la situation financière avantageuse d’un membre de la diaspora, d’autant plus dans un pays où 18% de ses habitants vivent sous le seuil de pauvreté. La société albanaise demeure soumise à un système patriarcal, néanmoins, le patriarche cède peu à peu sa place à un autre système semblable, mais plus malléable et surtout plus puissant que lui : le capitalisme. Ce dernier a apporté, au Kosovo, un déséquilibre dans l’organisation sociale. La jeunesse semble être la principale victime de ce déséquilibre tant elle est en décalage entre la modernité et le frein des responsabilités sociales et familiales que présentent les valeurs du Kanun. Par conséquent, de par la transformation de ses valeurs, de l’organisation sociale et familiale, il est possible de qualifier la société albanaise actuelle comme étant anomique. Voici une réflexion de Kazuhiko Yamamoto sur le Kanun, qui semble ici propice à décrire cette transformation sociale.

Dans notre société moderne avec un pouvoir de l’État où les gens obtiennent le même type d’informations et de connaissances par le biais d’Internet, de la télévision et des médias, la culture de différents groupes tend à perdre leur originalité et leur identité. Si les êtres humains partageaient les mêmes informations et les mêmes connaissances pendant suffisamment de temps pour perdre les différences culturelles, ils commenceraient à manifester des sentiments similaires, des modes de pensée et des comportements similaires. Ainsi, la mondialisation et l’homogénéisation du monde pourraient ironiquement amener les êtres humains à perdre le fondement d’une société dotée d’un pouvoir étatique, ce qui aboutirait finalement à l’avènement d’un nouveau type de société où le système de valeurs d’une société sans pouvoir étatique pourrait être dominant. Par conséquent, je pense que l’éthique d’une société sans pouvoir étatique, représentée par le Kanun, n’est pas un système de valeurs du passé, mais un système pertinent pour l’avenir des êtres humains.66

Le Kanun politique

Dans le chapitre précédent nous avons constaté que les droits de propriétés foncière sont souvent à l’origine des querelles déclenchant la vendetta. Cependant d’autres variables peuvent aussi déterminer ces conflits. Le manque de stabilité politique, le népotisme, la corruption des institutions étatiques et surtout la faillibilité du système judiciaire peuvent aussi pousser la population à se faire justice elle-même67. Yamamoto indique que le Kanun possède l’éthique d’une organisation sans État. Par conséquent, tant que l’État montrera des signes d’instabilité et qu’il ne répondra pas aux besoins de ses habitants, le Kanun constituera toujours une solution alternative. Ainsi, les difficultés que rencontrent aujourd’hui le Kosovo et l’Albanie pour établir un État de droit et démocratique peuvent aussi être causées par les valeurs du Kanun. Notamment par son organisation clanique et son système patriarcal considérant la famille comme une entité dans laquelle l’individualité a peu d’emprise. Par ailleurs, la tension entre collectivité et individualité qui s’exerce dans la population albanaise est un paramètre qui peut aussi être mesuré. Selon mes observations, les Albanais au Kosovo, mais aussi en Suisse, sont très peu engagés dans des associations à but non lucratif ou des partis politiques. La Suisse est un pays qui compte un grand nombre d’associations, notamment parce que cela répond à un besoin de collectif dans une société moderne où l’individualisme est un moteur. Si peu d’associations existent au Kosovo et que les Albanais de Suisse sont faiblement engagés dans celles de Suisse, cela peut être compris par le fait que leur contribution collective est accaparée par la famille. L’entité que compose la famille et le système clanique peuvent ainsi aider à comprendre les difficultés de la mise en place d’un État démocratique.

Au Kosovo, il est également possible de mesurer l’impact du Kanun sur la champ politique en le corrélant au choix des partis politiques en fonction des zones d’habitations des électeurs. On remarque à ce titre que lors des élections législatives et communales en 2017, les zones rurales ont davantage voté pour des partis conservateurs, alors que les grandes villes se sont tournés vers un parti plus progressiste.

Un code génétique

Dans la 1ère partie de ce travail, nous avons observé le Kanun sous un angle historique et avons discuté de ses origines. Nous avons constaté qu’il a survécu en raison de son caractère éthique inhérent à l’organisation tribale de la société albanaise. Dans la 2ème partie, nous avons passé en revue ses principes les plus importants et les avons mis en exergue afin de pouvoir les mesurer. Puis dans la 3ème partie, nous avons évoqué les problèmes qu’il soulevait pour les différents régimes politiques en place. Enfin, dans la dernière partie, nous avons mis le Kanun en lien avec des différents aspects sociaux pour démontrer son caractère prévalant dans la société albanaise actuelle.

Je soutiens ici que les valeurs et l’éthique que présente le Kanun sont toujours d’actualité dans la société albanaise, et ceci bien que ses valeurs aient évolué depuis la compilation de Gjeçovi et que ses fondements soient mis à l’épreuve par le système capitaliste. L’honneur, l’hospitalité, l’organisation clanique et familiale constituent ces fondements, qui sont malheureusement très peu évoqués dans la littérature scientifique. Le Kanun comme habitus présente l’avantage de l’étudier dans un cadre éthique de régulations sociales, plutôt que d’être uniquement interprété sous l’angle de la vendetta. Son éthique questionne également la modernité, souvent calqué sur un modèle occidental qui est présenté comme le chemin à suivre. Pour reprendre les propos de Yamamoto, le Kanun questionne également les principes du vivre ensemble dans nos sociétés uniformisées à venir. Sur quelle base éthique commune pouvons-nous cohabiter ? Le capitalisme peut-il constituer cette base ?

Le Kanun peut également être abordé d’innombrables manière tant ce code est ample et complexe, et ceci malgré la faible épaisseur que constituent ses 200 pages de la traduction française. Les Albanais n’accordent malheureusement qu’une maigre importance au matériel que constitue le Kanun de Gjeçovi. Pourtant, je me souviens de ma stupéfaction lors de ma première lecture, tant il était facile d’identifier les comportements, qui me semblaient alors étranges, de mes proches au Kosovo. Le Kanun est davantage vu comme une relique du passé, un vestige ; sans douter pour autant que les Albanais l’ont précieusement préservé dans leur chair pendant des siècles, à l’abri des menaces et des puissances destructrices. C’est peut-être pour cette raison que le Kanun est si malaimé par les Albanais. Car il est le miroir de leur propre société ; sa lecture équivaudrait ainsi à un parcours dans ses propres entrailles, pour constater finalement qu’il est un code génétique, lisible par tous, à la merci de tous. Et quoi de plus douloureux que le reflet nu de son âme ?