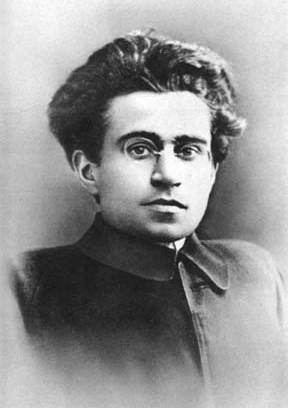

Gramsci était un intellectuel italien d’origine albanaise. Marxiste révolutionnaire, il fut emprisonné par le régime du dictateur Mussolini en 1926. Il mourra en prison 11 ans plus tard. Durant ces années derrière les barreaux, Antonio mit son temps à profit en mettant sur papier plusieurs milliers de pages de théories et concepts. Il est l’un des intellectuels les plus lus et cités du XXème siècle.

L’essentiel des thèses de Gramsci se concentrait sur la bataille des idées que devait mener les classes populaires à se soustraire à l’idéologie dominante bourgeoise. Gramsci s’intéressa aux raisons pour lesquelles la révolution socialiste n’eut pas lieu en Europe (Allemagne,Italie, France et Grand-Bretagne notamment) contrairement à la Russie et à certains pays de l’Est, contrairement à ce que Marx avait prédit.

En effet, il est l’un des premiers à établir une critique substantielle des théories révolutionnaires de Karl Marx. Ce dernier avait théorisé le concept de marchandisation en avançant que l’ouvrier était l’objet d’un échange inégal, car il ne possédait rien d’autre que sa force de travail (lui-même). L’ouvrier ne pourrait jamais acheter son outil de production (la machine avec laquelle il travaille) ou le produit de son travail (le véhicule qu’il produit par exemple). Marx pensait que les prolétaires de tous les pays industrialisés se révolteraient une fois qu’ils se rendraient compte de leur asservissement par la bourgeoisie et le capitalisme. Il se trompait. Pour comprendre la critique de Gramsci, il est important de saisir quelques concepts que celui-ci a développés. L’occasion ici de vous en présenter quelques-uns :

L’hégémonie culturelle

Gramsci constata que les révolutions promises par Marx n’eurent pas lieu en Europe occidentale. Selon Gramsci, le pouvoir bourgeois subsistait, car celui-ci avait gagné le consentement des classes populaires. En effet, en plus d’imposer fermement leur idéologie par la force (police, armée et justice) les États bourgeois répandaient leur idéologie sur un autre niveau : celui des représentations culturelles (Églises, écoles, intellectuelles, médias). Si bien que les dominés adoptaient les pratiques des dominants, même si celles-ci leur étaient défavorables. Les classes populaires adoptaient des pratiques, des mœurs, et des codes qu’ils intégraient dans leur inconscient collectif. Comme le fait de trouver légitime d’aller travailler pour un patron qui peut gagner jusqu’à 500 fois le salaire de l’ouvrier.

On peut facilement mettre en parallèle avec certaines pratiques actuelles, popularisées par les hautes sphères (les classes dominantes) de la société et mises en pratique par les classes populaires : la Rolex avant 50 ans pour un homme (propos tenu par Jacques Séguéla en 2009) ou le sac Louis Vuiton à 2’000 CHF alors que notre salaire est de 4’500 CHF par mois . Au-delà de l’aspect purement matériel, certaines idéologies sont répandues comme allant de soi. Par exemple, le système capitaliste s’est aujourd’hui autoproclamé comme la seule organisation politique et économique. Ce système se repose, entres autres, sur une société consumériste où le besoin est élevé au rang de valeur cardinale : j’ai besoin du nouveau téléphone dernier cri, j’ai besoin de ce véhicule très cher, de cet aspirateur, etc. Ainsi l’hégémonie culturelle, à travers la représentation de ses valeurs dans la culture dominante bourgeoise, agit en faveur de cette société consumériste, gonflant par ailleurs le porte-monnaie des détenteurs de capitaux.

Le système capitaliste est tellement ancré dans notre société aujourd’hui qu’il induit la croyance que cette manière de fonctionner a toujours existé. Des études ont récemment montré que les gens croyaient plus volontiers à l’extinction de l’espèce humaine qu’à la destruction du capitalisme. Il s’agit là du fruit de la conquête des esprits initiés par la bourgeoisie, les intellectuels, les médias, l’art et les politiques néolibérales de Reagan et Thatcher. Le système capitaliste apparaît donc comme le seul existant. Il paraît presque comme étant naturel, comme s’il préexistait à l’homme . Difficile dans ces conditions de mener une quelconque révolution puisque même le prolétaire est consentant.

Gramsci appelle cela « l’hégémonie culturelle ». il s’agit de « l’addition de la capacité de convaincre et contraindre » (Brustier, 2017).

Deux sociétés distinctes

Gramsci avance le fait que le pouvoir d’un État ne se résume pas uniquement au gouvernement. Il distingue deux lieux de pouvoir dans la société. Tout d’abord, ce qu’il appelle « la société politique ». Elle regroupe les institutions politiques de l’état qui appliquent (par la force) les lois (la police, l’armée et la justice). Puis, Gramsci ajoute une nouvelle dimension à cette analyse avec « la société civile ». Celle-ci fait référence aux institutions culturelles (écoles, médias, artistes, intellectuels, universités, cinéma …). D’après lui, la société civile est responsable du consentement des classes populaires puisqu’elle est productrice de norme et de la « naturalisation » des pratiques de l’état. Il s’agit des deux piliers de l’hégémonie culturelle.

Dans les dictatures et les pays autoritaires, le pouvoir est centralisé et la société civile est très peu présente. La « société politique » règne et contrôle de manière très stricte sur « la société civile » pour éviter que celle-ci ne produise une idéologie allant à l’encontre du régime en place. La société civile est donc de ce fait très peu développé dans ces pays ou ces empires.

Selon Gramsci, la révolution Russe a été possible uniquement parce que le pouvoir était centralisé et concentré aux mains de l’état et du Tsar. Celui qui détenait le Kremlin détenait le plein pouvoir sur l’appareil étatique, les écoles, l’armée, la police, etc. La lutte révolutionnaire consistait donc à renverser le pouvoir Tsariste et s’approprier l’appareil étatique en le mettant au service d’une idéologie. Il suffisait donc de s’approprier la société politique pour gouverner.

Dans les pays d’Europe occidentale, la société civile a une place beaucoup plus importante qu’en Russie (Cela s’explique par le siècle des « lumières », les droits de l’homme, la Révolution française).Elle y détient une part importante du pouvoir. Gramsci explique que dans les pays où la société civile est importante, il ne suffit pas de prendre l’appareil étatique. Il faut convaincre les partis politiques, les syndicats, les entreprises, la presse, les avocats, les associations de la plus-value d’une révolution.

Toutefois, Gramsci ne s’éloigne pas de l’essence même du Marxisme : la lutte des classes. Il y inclut la dimension culturelle. En plus de la force, il y ajoute donc la notion de consentement par le biais de l’hégémonie culturelle.

Guerre de position & Guerre de mouvement

La révolution dans les sociétés occidentales est plus complexe, plus longue, car elle y inclut plusieurs dimensions. Néanmoins d’après Gramsci elle demeure possible, mais elle est tributaire de l’ouverture d’un « front culturel » qu’il appelle « guerre de position ». Pour renverser un système politique, « toute conquête doit par un long travail idéologique, une lente préparation du terrain au sein de la société civile (…) peu à peu, subvertir les esprits, installer les valeurs que l’on défend dans le domaine public afin de s’assurer d’une hégémonie culturelle avant et dans le but de prendre le pouvoir » Keucheyan (2012). Nous comprenons aisément le message de Gramsci. Pour arriver à la révolution, le groupe social donné doit agir dans les marges, les interstices et les souterrains pour amener peu à peu les valeurs que le groupe défend dans le domaine public.

Le groupe social spécifique utilisera un jargon propre à lui, qui mettra en exergue leur lutte. Les communistes parleront de « peuple, classe sociale, prolétariat » les indépendantiste parleront de « liberté, indépendance, autodétermination » les féministes de « genre, patriarcat, égalité », etc. Toutes ces luttes auront un point commun : la lutte des idées. À la différence que tous les mouvements n’œuvreront pas concrètement pour prendre le pouvoir par une guerre de mouvement qui aura pour but de renverser un régime et en imposer un nouveau.

Conclusion

Chaque période à son lot d’intellectuels et de théoriciens. Rares sont ceux qui marquent leur époque et encore moins nombreux sont ceux qui traversent les âges. Antonio Gramsci n’a pas seulement traversé les âges, mais il a aussi réussi à inspirer un bon nombre de lutte de groupes sociaux, ou de peuples opprimés dans des contextes socio-historiques totalement différents que celui où ont été produits ses écrits. L’essentiel de l’œuvre de Gramsci a été écrit en prison. Entre torture et censure, Gramsci a su laisser un héritage inestimable sur la manière dont doit être menée une révolution. Des associations d’étudiants aux mouvements pour les droits civiques, des indépendantistes aux mouvements de résistance, des pacifistes aux révolutionnaires, ils ont toutes et tous du Gramsci inscrit dans leurs revendications.

Pour Gramsci, combattre c’est d’abord remettre en question l’ensemble des évidences qu’on ne conteste pas. Antonio Gramsci est né il y a exactement 130 ans, il est mort en Avril 1937 en prison. Il demeure toutefois immortel !