2ème Partie : le patriarcat moderne

Le Kanun est mort

Nietzsche disait : « Dieu est mort » pour décrire la perte substantielle des valeurs conduites par la religion17. Certains Albanais pourraient ainsi dire « Le Kanun est mort », car divers facteurs notamment socio-économiques globaux ont vu des changements prépondérants en Albanie rendant aujourd’hui difficile la reconnaissance claire des valeurs caractéristiques albanaises. L’honneur, la parole donnée et l’hospitalité seraient mis à mal. Ainsi, certains nostalgiques de ces anciennes valeurs, qui seraient perdues, regrettent une transition qui serait anormale et dans laquelle la place de la femme serait un instrument de mesure. Désignant celle-ci en partie responsable des maux de la société albanaise, notamment par le leurre véhiculé par la télévision, les médias et les milieux artistiques albanais qui sont en décalage avec la réalité quotidienne des femmes albanaises face aux obstacles que rencontrent celles-ci vers le chemin de l’émancipation. Pour certains, c’est parce que les femmes ont des comportements de débauchées que le patriarcat aurait disparu :« Les femmes ont tous les droits aujourd’hui, même trop. » disent-ils. On peut se demander pourquoi certaines femmes, notamment des chanteuses acceptent de véhiculer une image négative et dégradante de la femme. En réalité, ces comportements sont typiques des sociétés patriarcales dont n’échappent pas aujourd’hui encore les pays européens. Ils sont, sous le prisme de l’homme, le résultat d’une volonté d’être égales aux hommes. La musique apparaît ainsi comme le moyen le plus simple, grâce au physique, d’obtenir une indépendance financière et d’être vue comme l’égale de l’homme. Ces femmes-là sont dénigrées alors que paradoxalement ce sont les traditions patriarcales, les définissant uniquement comme sexe, qui ont fourni cette issue aux femmes pour se libérer de l’emprise des hommes. Inversement, les intellectuelles, qui ont trouvé par leurs études un autre moyen d’être considérées sur le même pied d’égalité que les hommes, sont constamment réduites par ces derniers à n’être que sexe et par conséquent peinent à exprimer leurs opinions dans la société patriarcale albanaise.

Il faut avouer qu’il y a en effet une certaine libération et un progrès vis-à-vis du traitement des femmes chez les Albanais. Cependant, il subsiste des traces de cette tradition patriarcale non-assumée au-delà des frontières albanophones18. Les Albanaises de la diaspora rencontrent aussi des problèmes semblables. Celles-ci se sont trouvées dans une société où les femmes possèdent davantage de libertés et ont dû pour celles de la 2ème génération conjuguer les différences entre la vie familiale et la vie de la société du pays d’accueil. Aujourd’hui, très peu de femmes albanaises se marient avec des non-Albanais, même pour celles de la 3ème génération. Par conséquent, les affinités culturelles et l’origine, autant que cela puisse rapprocher les individus, prévalent sur ce qui devrait primer dans une relation de couple : l’amour. Ces femmes portent ainsi des œillères se limitant seulement à aimer des Albanais et refouler une histoire d’amour potentielle avec des non-Albanais. Cette action est aussi revendiquée au nom d’un certain patriotisme paranoïaque affirmant qu’il faille sauvegarder la nation et le sang albanais. Il faut imaginer la difficulté pour ces femmes de se soustraire à ces règles que les hommes ont imposées ; prendre le risque pour elles d’épouser un non-Albanais signifie une répudiation par tous les membres de sa famille. Il est peut-être romantique et naïf de penser que les mariages ont lieu par amour, mais si nous admettons qu’aujourd’hui les mariages sont basés sur des conditions économiques, le manque de réciprocité de ces exigences engendre fatalement pour les femmes un important désavantage. L’exception résiderait dans le cas où les jeunes filles de la diaspora épousent des hommes venant d’Albanie, du Kosovo et de Macédoine ; les ressources économiques des femmes étant dans ce cas-là supérieures à celles des hommes. Cependant, ces derniers s’installent avec leur femme dans un nouvel appartement, ils cherchent à travailler et décident de prendre les rênes économiques du foyer alors qu’inversement, les femmes qui viennent s’installer dans la famille du mari, restent cloitrées au foyer. Si le Kanun est mort, il ne l’est pas totalement pour les femmes qui sont encore à un seuil incommensurable de leur liberté. « Le Kanun est mort, vive le Kanun ! »

La modernité albanaise

« Moderne », ce terme est devenu le maître-mot des Albanais depuis une dizaine d’années. Une sitcom a même été créée en 2002 portant le nom de« Familja moderne » (La famille moderne.) Cette famille imaginaire et caricaturale n’avait rien de type moderne, c’est-à-dire du type occidental que revendiquent les Albanais, mais elle correspondait à une conception de ce qu’ils entendent par modernité. Qu’est-ce qu’est la modernité alors pour les Albanais ? Cette conception est équivoque. Pour certain, c’est d’offrir toutes les opportunités possibles à ses enfants pour leur propre épanouissement tout en respectant certaines valeurs familiales. Pour d’autres, cela signifie se soustraire complètement de l’éducation de leurs enfants, ceux-ci feront leur propre choix et les parents ne souhaitent pas interférer à la représentation du bonheur que leurs enfants se font. Le plus souvent, il s’agit pourtant d’une imitation de la vie occidentale-européenne. Il s’agit de faire comme les autres, pour éviter le regard désapprobateur des nouveaux modernes ; « Nous ne sommes pas des arriérés » ai-je parfois entendu dire certains Albanais. Il y a cependant clairement une différence de traitement entre les filles et les garçons. Le mot « moral », elle a une morale, (është e moralshme) revient souvent chez les Albanais, il est associé uniquement aux jeunes filles en âge de faire des études et échappant par moment à la surveillance familiale. Faire preuve de morale, cela signifie ne pas coucher avec des hommes et garder sa virginité pour le futur mari, alors qu’au contraire, les hommes sont encouragés à faire des expériences sexuelles. Ces attitudes montrent un comportement hypocrite de la société albanaise, car si les jeunes hommes doivent faire des expériences sexuelles avec d’autres jeunes femmes, celles-ci sont forcément les filles de certains de ces hommes. La virginité est, pour le futur époux et davantage pour les parents de ce dernier, un atout essentiel qui va déterminer le choix d’une femme. Ces comportements ont permis une déviance de la part des femmes dans le but de s’adapter à cette pensée collective qu’est la sauvegarde de la virginité, sans compter cependant un certain nombre de sacrifices.

Kurvë

La liberté relative vis-à-vis des hommes acquise par les femmes vivant en Albanie et celles de la diaspora n’a pas empêché qu’une fille, fréquentant un garçon qui n’est pas de sa famille, soit considérée comme une kurvë. Une femme qui aura un enfant hors mariage est une pute ; une femme qui vit librement sa vie sexuelle est aussi pute ; une femme qui vient de la diaspora est une pute ; une femme qui fait des études est une pute, car « on ne sait jamais réellement ce qu’elle fait avec les garçons loin de la maison »ai-je entendu certains se demander ; une femme qui a une relation amicale avec un homme est aussi une pute et si elle est aperçue en train de rire avec cet homme, elle est doublement une pute simplement parce que ce comportement est connoté comme un acte de pur dévergondage. Ainsi, la plupart des femmes albanaises seraient des putesmises-à-part les filles de maison « Qika e shpis. » Celles-ci, présentes généralement aujourd’hui dans les familles plus traditionnelles sont considérées comme saines et morales, car depuis la fin de leurs études secondaires au grand maximum, elles sont cantonnées à servir leur mère et sont claustrées à la maison à coudre des napperons (tentene) ; en attendant la venue fatidique du prince charmant dans sa Mercedes qui lui offrira une vie de rêve à l’étranger. Le rêve va cependant très vite consister à servir la famille de son mari. Avec la belle-mère bienveillante, les belles-sœurs attentionnées et les beaux-frères protecteurs, il paraît évident qu’elle sera d’une morale à toute épreuve, car à aucun moment de sa vie elle n’aura été libre. Telle était aussi la condition de la plupart des femmes des milieux ruraux albanais il y a plus de 20 ans. Ces filles de maisons existent toujours bien que ce chiffre ait grandement baissé par le biais des différents facteurs que nous avons observés plus haut. Ces filles de maisons se sont transformées en filles semi-libres vivant aujourd’hui dans des familles dites modernes. On leur permet de faire des études parce qu’il y aurait une certaine concurrence intellectuelle. Pour plaire aux hommes, un certain niveau d’étude est requis, plus exactement, il s’agit d’arriver au terme des études secondaires à l’âge de 18-19 ans. Puis, si elles ne sont toujours pas mariées, elles auront toujours la possibilité d’effectuer des études universitaires pour prolonger leur liberté et accessoirement trouver un homme avant que ce soit leur père qui le choisisse. Les femmes libres, c’est-à-dire les minoritaires qui vivent pleinement leur liberté sexuelle sont toujours considérées par les autres parties comme étant des putes. Le manque de solidarité des femmes des différentes catégories décrites ci-dessus a pour conséquence que chacune traite l’autre comme étant une pute. Ainsi, pour les filles de maisons, toutes les autres femmes différentes d’elles sont des putes et pour les filles semi-libres, ce sont les filles libres qui le sont.

La virginité

Pour les Albanais, la kurvë est une femme qui a perdu sa virginité avant le mariage. Bien qu’aujourd’hui, les relations sexuelles après les fiançailles soient tacitement autorisées, du moment que le couple a la possibilité de se fréquenter avant le mariage. La virginité est une grande préoccupation pour les Albanais. La jeune fille élevée dans sa famille doit demeurer vierge pour son futur époux. Les Albanais dits modernes considèrent cependant que la virginité de la future épouse de leur fils est plus importante que la virginité de leur propre fille. Pour marier le fils, la famille va davantage orienter ses recherches dans le marché de la prostitution vers les jeunes filles de maisons. C’est pour cette raison que les hommes de la diaspora vont plus facilement épouser des filles natives d’Albanie, du Kosovo et de Macédoine. Ces jeunes filles offrent une garantie plus grande d’être vierges et accessoirement sont réputées pour être plus dociles. Les filles de la diaspora sont quant à elles considérées comme des kurvë, sous prétexte qu’elles sortent en boîte, s’amusent, boivent et discutent avec des garçons. Cependant, les jeunes filles albanaises, peu importe leur origine, ne sont pas toutes vierges. Comment font-elles pour épouser un homme et se faire accepter par celui-ci ? Ce mythe de la virginité et le respect des traditions ont conduit ces jeunes femmes à adopter différents comportements. Pour expliquer cela, voyons ce qui signifie exactement la virginité. En français, le mot vierge est ambigu, il désigne une femme qui n’a jamais eu de relations sexuelles, plus précisément une femme qui n’a pas perdu l’hymen. Un homme ne sera par définition jamais vierge. Par contre, le terme virginité désigne les deux sexes en ces mots : personne qui n’a jamais eu de relations sexuelles19. Par le caractère ambigu des termes liés à la virginité de la femme, je me suis permis de déterminer mes propres définitions. J’ai ainsi défini quatre types de femmes vierges : 1. La vierge. 2. La non-vierge. 3. La demi-vierge. 4. La pseudo-vierge. Une explication de la vierge et de la non-vierge ne semblent pas nécessaire vu leurs caractères explicites. Une demi-vierge est une femme qui pratique la fellation et la sodomie, son vagin étant uniquement réservé à son futur mari qu’elle ne connaît pas encore. Une pseudo-vierge, est souvent une demi-vierge, mais elle est surtout une non-vierge qui s’est fait reconstruire l’hymen, c’est-à-dire ce qu’on appelle vulgairement « se faire recoudre20. » D’autres pseudo-vierges parviennent aussi par certains subterfuges grâce à leur cycle menstruel, à faire croire à leur fiancé qu’elles sont vierges. Veuillez par ailleurs, m’excuser mesdames si je dévoile vos astuces vieilles comme le monde. Les jeunes filles albanaises ne vivent toujours pas librement leur vie sexuelle. Les demi-vierges se soumettent aux hommes en leur procurant du plaisir sans en obtenir en retour. Elles succombent, de cette manière, à la pression sociétale exercée par les hommes qui tend vers une désinhibition des mœurs sexuelles, tout en préservant l’antre sacré immanent à leur propre féminité définie par ces mêmes hommes. Les pseudos-vierges sont dans une mécanique identique. La perte de leur virginité est souvent due à uneerreur de jeunesse ou à des relations sexuelles antérieurement assumées et qui face aux déceptions amoureuses se tournent de gré vers le cadre familial traditionnel. Les Albanais estiment que la sexualité est quelque chose d’avilissant pour les jeunes femmes, qu’elle est uniquement l’apanage des prostituées et des femmes mariées. Si pour les Albanais, être une femme non-mariée et avoir des relations sexuelles, c’est être une pute, pourquoi une mère albanaise ne saurait en être une, puisqu’elle a bien des relations avec son mari ? Ma mère ne se nomme pas Marie et je suis pourtant la preuve irréfutable d’un coït. Je possède d’autres preuves également ; ayant un frère et une sœur, je suis certain que mes parents ont eu au moins trois relations sexuelles dans leur vie. Excepté, le fait de vanter leurs exploits, la sexualité demeure chez les hommes un sujet tabou. Il y a dans la société albanaise une sorte de négation de la sexualité, ce malaise s’exprime par exemple lorsque le thème des violences sexuelles faites aux femmes pendant la guerre du Kosovo est abordé. Ce sujet ne peut être évoqué sans que la honte et le déshonneur soient ressentis, comme si ces femmes, dans cette société dite moderne, avaient quelque chose à se reprocher et devaient vivre recluses et cachées par la honte. Là encore, c’est une volonté pour les hommes de refuser de voir que les mères peuvent être aussi des personnes sexuées et que cela implique parfois, pour elles, de surmonter des épreuves.

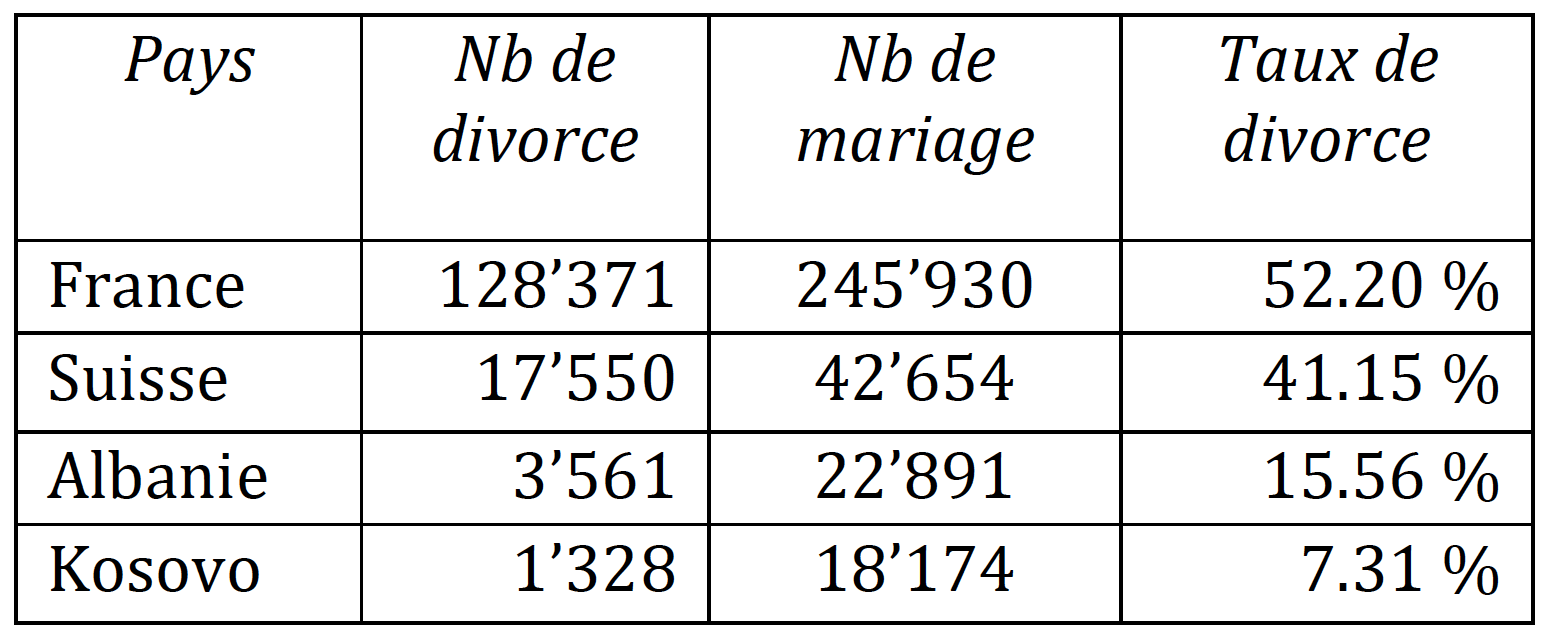

Le divorce

« § 33 Article 13. La femme a le devoir : de préserver l’honneur de son époux, de le servir sans réserve, de demeurer sous son autorité, de satisfaire au devoir conjugal, d’élever et d’éduquer les enfants dans l’honneur, d’entretenir vêtements et chaussures, de ne pas se mêler des fiançailles de ses fils et de ses filles. »

La recrudescence des divorces chez les Albanais est vue comme un terrible échec. Dans la plupart des cas de divorces, la faute est accordée à la femme. Elle est une mauvaise épouse qui n’a su satisfaire les besoins de son mari et a échoué quant à ses devoirs tels qu’ils sont indiqués dans l’extrait du Kanun ci-dessus. L’homme quant à lui est irréprochable, comment pourrait-il ne pas l’être s’il travaille et entretient sa famille ? Son rôle est un postulat couronné de succès. Les services de la femme rendus à l’homme constituent pour celui-ci avec les relations sexuelles, ses uniques liens avec elle ; l’erreur ne peut être qu’à ce niveau-là. Par ailleurs, la femme n’obtient jamais la garde des enfants puisque ceux-là appartiennent à la famille du père, une femme divorcée perd absolument tous les liens avec la famille de son ex-époux, elle ne pourra ainsi plus jamais voir ses enfants. La femme divorcée a souillé la réputation de sa famille et s’est déshonorée elle-même, car elle n’a pas accompli ce que son statut de femme lui dicte. Voici certaines actions que le Kanun autorise à l’homme :

« §57 Article 28. Si l’homme bat sa femme, il ne tombe pas en faute selon le Kanun et les parents même ne peuvent le traduire en justice. »

« §58 Article 33. Le mari a le droit de battre et d’enchaîner sa femme quand elle en vient à mépriser ses ordres. »

La plupart des femmes font tout ce qui est possible pour garder leur mari. Leur manque d’indépendance et de soutien permet aux époux les plus malintentionnés de se jouer d’elles, les tromper et même les battre sans qu’elles ne puissent faire autre chose qu’accepter leur sort. Le divorce est synonyme, pour elles, de bien pire. Il signifie déshonneur, honte et surtout incapacité de survie dans un milieu qui leur est inconnu. Elles sont parfois intentionnellement maintenues dans cet état de dépendance par le mari désireux de préserver son essentialité masculine. Le divorce est aujourd’hui l’expression de cette constatation des femmes qui ne souhaitent plus subir le courroux de leur mari et qui possèdent les moyens financiers de s’en défaire. Simone de Beauvoir compare la relation des couples mariés à une relation de maître à esclave, voici ce qu’elle nous dit :

« Le maître et l’esclave aussi sont unis par un besoin économique réciproque qui ne libère pas l’esclave. C’est que dans le rapport de maître à esclave, le maître ne posepas le besoin qu’il a de l’autre ; il détient le pouvoir de satisfaire ce besoin et ne le médiatise pas ; au contraire l’esclave dans la dépendance, espoir ou peur, intériorise le besoin qu’il a du maître ; l’urgence du besoin fût-elle égale en tous deux joue toujours en faveur de l’oppresseur contre l’opprimé. 21»

Et si la mère albanaise était une prostituée ?

Partout dans le monde, la prostituée a toujours été vue comme un rebut de la société, celle qui est au plus bas de l’échelle sociale ; il en est de même chez les Albanais. C’est souvent la précarité de leur existence qui pousse ces femmes à faire ce métier. Il est ainsi difficile de déterminer si cela constitue un choix véritable. Cependant, nous pouvons nous demander à quel moment la femme albanaise a la possibilité de faire un choix. La jeune fille est, dès son plus jeune âge, conditionnée à servir les hommes ; à l’adolescence, elle est déjà perçue comme une future épouse ; au mariage, elle est une épouse réduite à une matrice avant de devenir une mère esclave de son époux et de ses enfants.

« La femme mariée est une esclave qu’il faut savoir mettre sur un trône.23 » Balzac.

La mère est universellement un être sacré, intouchable. Toute idée de dégradation de sa personne est un sacrilège. Car elle est un être sacrifié sur l’autel de la maternité ; elle est dévouée à son époux et à ses enfants ; elle est une vierge, un mythe asexué pour ces derniers, et c’est justement parce que considérée comme telle qu’elle en est réduite à être uniquement sexuée, à être l’Autre. La citation de Balzac résume bien ce qu’est une mère pour les Albanais. Alors qu’elle possède les caractéristiques d’une esclave et d’une prostituée, elle est une reine sur un trône pour ses propres enfants. C’est cette hypocrisie de la société albanaise à l’égard de la mère qui hisse cette dernière à un statut supérieur à celui de la prostituée. Tandis que les défenseurs du patriarcat, les héritiers du système tribal-féodal albanais asservissent leurs épouses tout en rabaissant les femmes qui cherchent à gagner leur indépendance et à être traitées à l’égal de l’homme. Ce sont ces mêmes hommes qui contribuent à ce que les jeunes filles continuent à être comparées à des prostituées, à être reléguées uniquement par ce qui les détermine comme sexe. Elles sont conduites à adopter un comportement à l’égard des hommes à défaut de ne pouvoir se définir et s’approprier leur propre sexualité. Les Albanais ne perçoivent que la partie visible de l’iceberg qu’est la liberté sexuelle, sans deviner la partie submergée contenant leurs revendications féministes, leur désir d’égalité et leur volonté à ne plus être perçues comme l’Autre. Toute tentative de liberté de la part des femmes ne signifie pas exclusivement la quête d’une liberté sexuelle, c’est néanmoins ce à quoi sont réduites ces tentatives par les Albanais. Typiquement, ces derniers voient les prostituées uniquement à travers le prisme de la sexualité. Pour eux, tout ce qui a trait à la sexualité a trait à la prostitution et tout ce qui est propre à la liberté est inhérent à la sexualité. C’est pourquoi une fille libre est pour eux absolument une pute. Cependant, nous avons vu que le statut de la mère postule que celle-ci ait une vie sexuelle. Ainsi, la différence essentielle entre une mère albanaise et une prostituée ne réside pas dans la sexualité, mais dans leur affranchissement financier vis-à-vis des hommes. Nous avons vu que la mère albanaise ne possède aucune indépendance économique ; si elle travaille, c’est parce que l’époux est d’accord ; l’argent qu’elle gagne est géré par celui-ci, alors que les prostituées gèrent leur propre porte-monnaie. Les mères sont les prostituées de l’ombre de la société albanaise, mais sont admises par celle-ci parce qu’elles ne possèdent qu’un seul et infidèle client. Pour les Albanais, les filles de maisons seraient alors des futures prostituées ; les femmes au foyer et les mères seraient des prostituées en exercices ; et si par ailleurs, un Jack l’Éventreur devait exister en Albanie, ses victimes seraient des femmes au foyer et non des prostituées. Messieurs, pourquoi ne pas nous réjouir ? Nous pouvons enfin nous écrier sans complexe : « Toutes des putes ! Nos mères et nos sœurs aussi ! »

Pour finir cet article dans la bonne humeur, nous vous proposons d’écouter cette chanson de GiedRé : « TouTes des puTes. »

Notes : 2ème partie

17 Friedrich Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, Paris : GF-Flammarion, 2006, p. 47.

18 Voici une anecdote personnelle : un Albanais qui se croit être une personne moderne et donc émancipée des valeurs patriarcales albanaises est venu passer une soirée avec d’autres amis albanais chez moi. En partant, pour faire une bise à ma sœur qui était devant lui, il a demandé mon autorisation. J’ai répondu que ma sœur était adulte, que je ne dictais pas sa conduite et qu’il pouvait lui demander, si elle n’est pas d’accord, elle lui dirait. Ma sœur stupéfaite a accepté de lui faire la bise. Celle-ci m’a ensuite avoué qu’elle s’est sentie insultée, car selon lui, elle n’existait pas en tant que personne, qu’elle dépendait de moi son frère, commandant de ses faits et gestes. Cette expression évidente de la domination masculine montre bien dans quel environnement évoluent encore aujourd’hui les Albanais de la diaspora.

19 Les définitions des mots « vierge » et « virginité » sont tirées du Petit Robert, édition 2014.

20 Le terme technique est : hyménoplastie.

21 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe : tome I, Paris : Édition Gallimard : folio essais, 1949 réédition de 1976, p. 22-23.

22 Les dernières statistiques sur ces données pour le Kosovo datent de 2012. Afin d’offrir un point de comparaison plus proche avec les autres pays, j’ai décidé de me baser sur cette année.

23 Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe : tome I, Paris : Édition Gallimard : folio essais, 1949 réédition de 1976, p. 193.

Sources

Ouvrages :

-

DOJA Albert, Naître et grandir chez les Albanais : la construction culturelle de la personne, Paris : Édition l’Harmattan, 2000, 322 p.

-

GJEÇOVI Shtjefën, Kanuni i Lekë Dukagjinit : The Code of Lekë Dukagjini, Albanian text with parallel English translation by Leonard Fox, 1874-1929 (Gjeçovi), 1989 (Fox), New York : Gjonleka Publishing Company. 269 p.

-

GJEÇOVI Shtjefën, Le Kanun de Lekë Dukagjini : Traduis de l’albanais par Christian Gut sur l’édition de Shtjefën Gjeçovi. Pejë : Dukagjini publishing House, 2001, 298 p.

-

DE BEAUVOIR Simone, Le deuxième sexe : tome I : Les faits et les mythes, Paris : Édition Gallimard : folio essais, 1949 renouvelé en 1976, 409 p.

-

DE BEAUVOIR Simone, Le deuxième sexe : tome II : L’expérience vécue, Paris : Édition Gallimard : folio essais, 1949 renouvelé en 1976, 652 p.

-

NIETZSCHE Friedrich, Ainsi parlait Zarathoustra, traduction par Geneviève Bianquis, Paris : Flammarion 1996, 2006 pour cette édition, Paris : Aubier pour la traduction, 1969, 477 p.

-

CORBIN Alain, Le mal nécessaire ?, l’Histoire : Prostitution : de la tolérance à la prohibition, janvier 2013, n° 383, p. 38-41.

-

RIPA Yannick, Comment on a aboli les maisons closes, l’Histoire : Prostitution : de la tolérance à la prohibition, janvier 2013, n° 383, p. 42-51.

-

FRONDIZI Alexandre, Les trottoirs de la Goutte-d’or, l’Histoire : Prostitution : de la tolérance à la prohibition, janvier 2013, n° 383, p. 52-55.

-

REVENIN Régis, Du côté des garçons, l’Histoire : Prostitution : de la tolérance à la prohibition, janvier 2013, n° 383, p. 56-57.

-

TARAUD Christelle, Visite au Sphynx d’Alger, l’Histoire : Prostitution : de la tolérance à la prohibition, janvier 2013, n° 383, p. 58-61.

-

DUPONT-MONOD Clara, Faut-il interdire la prostitution ?, l’Histoire : Prostitution : de la tolérance à la prohibition, janvier 2013, n° 383, p. 62-65.

-

KADARÉ Ismaïl, Le Général de l’armée morte, Paris : Albin Michel, 1970, 287 p.

-

KADARÉ Ismaïl, Avril brisé, Paris : Fayard, 1981, 216 p.

-

KADARÉ Ismaïl, Eschyle ou le Grand Perdant, édition revue et augmentée, Paris : Fayard, 1988, 1995 pour l’édition augmentée. 185 p.

-

KADARÉ Ismaïl, La Fille d’Agamemnon, Paris : Fayard, 2003, 123 p.

Sites :

-

http://www.wellnesskliniek.com/fr/chirurgie-genitale/reconstruction-hymen

-

http://www.chirurgien-esthetiqueparis.com/Hymenoplastie

(Statistiques : Mariages et divorces)

- http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/06/blank/key/06/06.html

- http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/01/06/blank/key/05.html

- http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/taux-divorce.htm

- https://ask.rks-gov.net/ENG/latest-news/328–press-release-marriages-and-divorces

- http://www.instat.gov.al/al/themes/popullsia.aspx