Avant-Propos

Le thème de la Macédoine étant un sujet sensible et afin d’éviter les confusions, je me permets de m’inspirer des mots de Georges Castellan pour désigner les Macédoniens.1 J’utiliserai simplement le terme de « Macédoniens » et « Macédoine » pour désigner le peuple et le royaume de l’Antiquité. Ainsi que le terme de « Macédoniens-slaves » et « Macédoine-slave » ou « Macédoine moderne » pour désigner le peuple et le pays actuels. Cette dernière appellation n’inclut pas les Albanais que nous appellerons simplement les Albanais de Macédoine. La majorité des dates utilisées dans l’article sont avant J-C, sans que cela soit systématiquement précisé. Lorsque ce ne sera pas le cas ou qu’il y aurait un risque de confusion elles seront précisées par : après J-C. La Macédoine-slave étant un pays multiethnique et la langue albanaise étant considérée comme une langue nationale depuis les accords d’Ohrid en 2001, je vais me permettre d’utiliser l’appellation albanaise pour désigner la capitale (Shkup en albanais et Skopje en Macédonien-slave). Exception faite lorsque je parlerai du projet Skopje 2014.

L’Antiquité est un sujet qui doit être abordé avec circonspection et défendu par des connaissances globales. C’est pourquoi, dans le but de rendre cet article le plus compréhensible possible de tous, il est divisé en deux parties. La première a pour but d’expliquer le contexte qu’est celui de l’Antiquité dans le lequel s’inscrit la Macédoine antique. La seconde se concentre notamment sur le récit chronologique de l’histoire de la Macédoine antique.

1. Né en 1920, Georges Castellan est un historien de l’Université de Paris-III. Il est un spécialiste des Balkans et des civilisations orientales.

Introduction

Le nom de Macédoine évoque dans l’esprit de tout féru d’histoire l’empire d’Alexandre le Grand. Pourtant, la Macédoine est aujourd’hui un pays des Balkans de plus de deux millions d’habitants, mais aussi le nom d’une région de la Grèce habitée par 2.5 millions d’habitants. Le sujet du contentieux est posé : le nom du pays. En effet, la Grèce refuse que la Macédoine intègre l’Union Européenne tant que son intitulé n’aura pas changé. Accusés d’usurpation, les Macédoniens-Slaves, sous la pression grecque, ont été obligés de revoir l’appellation de la statue qui se dresse sur la place centrale de Shkup. Érigée en 2011, elle détenait le nom de : « La statue d’Alexandre le Grand ». Plus diplomate, elle porte aujourd’hui celui de « La statue du guerrier à cheval ». (Voir la photo ci-dessus). Voici une explication de l’origine du litige. Après la seconde guerre mondiale, le chef d’état yougoslave Tito, forme une nouvelle république au sein de la Yougoslavie : La Macédoine. Celle-ci devient un État indépendant en 1991 lors de l’éclatement de la Yougoslavie. Les Grecs tireront la sonnette d’alarme, affirmant que la Macédoine antique est l’héritage exclusif de la Grèce. Ainsi, plus de 2300 ans après les exploits du conquérant macédonien, il persiste dans la péninsule balkanique des enjeux historiques venant appuyer la légitimité de la présence des différents peuples habitants. Avec cet article, nous avons voulu déterminer qui étaient les Macédoniens de l’Antiquité, comprendre les liens qui les unissent avec les Macédoniens-slaves et comprendre pourquoi les Grecs modernes se sentent usurpés.

Les quatre royaumes

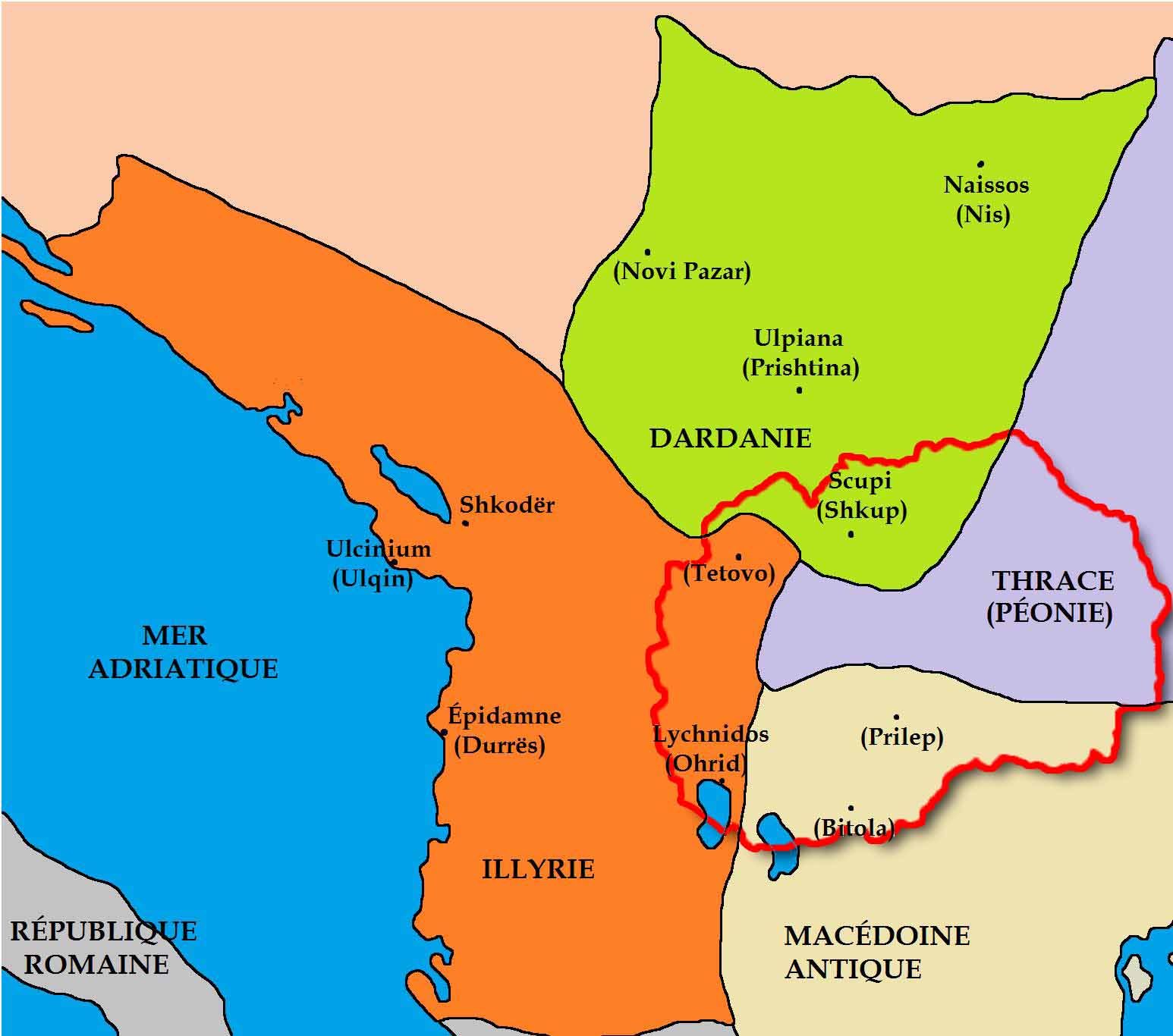

A. Les royaumes approximativement à la moitié du IVème siècle av. J-C et en rouge les frontières actuelles de la Macédoine antique.

Si nous devions placer la Macédoine-slave sur une carte de l’Antiquité à l’époque de Philippe II, elle se situerait au carrefour de quatre royaumes (voir carte A). En effet, la Macédoine antique de Philippe II ne couvre qu’une faible partie de la Macédoine moderne. Elle contient principalement le sud-ouest (voir carte B). Elle couvre à l’ouest le lac de Prespa, puis s’étend au nord jusqu’à la ville actuelle de Prilep et s’affine à l’est. Par conséquent, décrire l’histoire de la Macédoine-slave en évoquant uniquement la Macédoine antique ne suffirait pas. Si la Macédoine-slave devait posséder une histoire dans l’Antiquité, elle ne serait l’histoire spécifique de la Macédoine antique de Philippe II, mais l’histoire conjointe de ces quatre royaumes. Le premier de ceux-ci est la Macédoine antique. Le deuxième, à l’ouest est celui d’Illyrie, duquel faisait partie la ville de Tetovo (aujourd’hui une ville de la Macédoine moderne). Au nord, le troisième, le royaume de Dardanie dans lequel Shkup, la capitale de la Macédoine moderne, faisait partie et fut même la capitale au IIème siècle. Enfin le dernier au nord-est, le royaume de Péonie en Thrace. C’est par ailleurs dans ce territoire que la plus importante partie de la Macédoine-slave se situe.

Ces frontières ne restèrent pas intactes au fil des siècles, ces royaumes se firent la guerre sporadiquement pendant des centaines d’années, si bien qu’une carte des différents royaumes représenterait très difficilement un soupçon de la réalité territoriale que nous souhaiterions transcrire. Pourtant, il est un fait, celui que le Royaume de Dardanie ne fut jamais envahi par le Royaume de Macédoine, et ceci même sous Alexandre le Grand. Alors que son empire était immense, il ne posa jamais de tête au nord de son royaume. La capitale de la Macédoine moderne, Shkup ne fut donc à aucun moment une ville de la Macédoine antique, mais une ville illyrienne de Dardanie jusqu’en l’an 76, lorsque l’Empire romain annexa le royaume.

Les peuples

Il est difficile dans l’Antiquité de définir ce qu’est un peuple. Les Hellènes pendant la période classique étaient constitués de quatre groupes ethniques : Doriens, Achéens, Ioniens, Éoliens.2 Parlant des dialectes différents de la même langue, ces groupes se considéraient pourtant comme des peuples différents. Plus tard, ces différents dialectes s’unifieront pour former la langue koinè, c’est-à-dire la langue commune des Grecs. Les autres peuples ne faisant partie de cette caste étaient considérées comme étant barbares.3 Cela signifiait qu’ils ne parlaient pas grec.

Dans ce chapitre, nous allons schématiser ce qui constituait les différents peuples dans l’Antiquité balkanique. Nous pouvons admettre qu’il y eut cinq peuples distincts. Nous l’avons mentionné plus haut, les Hellènes avec ses groupes ethniques qui la composent. Viennent ensuite les Illyriens qui étaient constitués de plusieurs tribus : Enchéliens, Taulantiens, Dardaniens, Liburniens, Dalmates etc. Suivis des Thraces, également formés de tribus : Odryses, Gètes, Triballes, Daces etc.4 Voici, ce que nous dit Hérodote sur ce peuple5 :

« Le peuple thrace est, après les Indiens, le plus nombreux qui soit au monde. Si les Thraces avaient un seul chef et s’entendaient entre eux, ils formeraient un peuple invincible et, certes le plus puissant de tous, à mon avis ; »

(Hérodote – L’enquête, livre 5, chapitre 3)

Puis, le peuple épirote, organisé pareillement en tribus : Thesprotes, Chaoniens et les plus connus notamment grâce à Pyrrhus, les Molosses. Nous en venons finalement aux Macédoniens. Ceux-ci ont formé, nous le verrons dans la seconde partie, très tôt un royaume en Basse-Macédoine (autour du golfe de Pella, voir carte C). C’est Philippe II qui donnera pourtant un nouveau visage à la Macédoine, en y annexant les royaumes de Haute-Macédoine (voir carte D) et formant ainsi le peuple de Macédoine au sein d’un royaume. Voici ce que nous dit par ailleurs Justin sur Philippe II6:

« Philippe, à l’exemple des bergers qui font passer leurs troupeaux tantôt dans des pâturages d’hiver, tantôt dans des pâturages d’été, transfère selon son caprice des peuples et des villes, selon qu’il croit devoir peupler ou dépeupler telle ou telle localité. Ce fut partout un spectacle pitoyable et semblable à une entière destruction […] De ces peuples, il plaça les uns dans leur territoire même en face des ennemis, il en établit d’autres aux frontières ; il renforça la population de certaines villes en y répartissant des prisonniers de guerre et il forma ainsi d’une foule de peuplades et de nations un seul royaume, un seul peuple. »

(P. 109 – Citation de Justin par Pierre Cabanes) – Les Illyriens, de Bardylis à Genthios (IVème-IIème siècle avant j-C)

2. Il s’agit de l’âge d’or de la civilisation grecque, elle débute en 510 et prend fin en 323 avec la mort d’Alexandre le Grand.

3. L’origine du mot barbare viendrait de « brr brr » c’est-à-dire, ce qu’ils entendaient lorsqu’on leur parlait dans une autre langue.

4. Ces listes de tribus ne sont pas exhaustives.

5. Hérodote est considéré comme le père de l’Histoire (484 – 420). Son œuvre majeure est appelée « Enquêtes ». C’est de ce titre que vient l’étymologie du mot Histoire.

6. Justin est un historien romain du IIIème siècle après J-C.

La langue

Alors que ces multiples peuples et tribus coexistaient dans l’Antiquité, il ne subsiste aujourd’hui, que deux langues issues de ce lointain passé : le grec et l’albanais. C’est surtout les linguistes allemands qui ont classifié les langues que nous connaissons aujourd’hui (Gottfried Leibniz, Franz Bopp, Karl Brugmann, Gustav Meyer, Hans Krahe). Le grec et l’albanais sont considérées comme des langues indo-européennes, le grec étant la seule langue de la branche « hellènes », c’est également le cas pour l’albanais qui est l’unique langue de la branche « thraco-illyrienne ». Ce n’est pas le cas par exemple de la branche « latine » qui a donnée : l’italien, le français, l’espagnol, le portugais etc. La langue thrace quant à elle est, comme l’indique son intitulé : thraco-illyrienne. Pour en venir à la langue macédonienne de l’Antiquité, comme la langue thrace et épirote, elle a simplement disparu. Elle est aujourd’hui l’œuvre de spéculations, certains linguistes comme Karl Brugmann, Gustav Meyer et Hans Krahe la considèrent comme une langue thraco-illyrienne, d’autres comme un idiome de la langue grecque, même si elle fut une langue dite barbare dans l’Antiquité. La Macédoine et l’Épire ont pourtant une particularité, bien que dans notre schéma nous les considérons comme des peuples à part entière, il est tout à fait plausible qu’ils soient le résultat de brassage des populations. Justin nous le confirme par ailleurs dans la citation mentionnée plus haut. L’Épire se situait à la frontière du monde illyrien et du monde grec. Aujourd’hui, les linguistes albanais et grecs se disputent sa paternité. L’Épire aurait pu être le résultat de cette mixité, trop barbare pour être grecque mais trop proche de la Grèce pour être totalement illyrienne. Nous pouvons imaginer qu’il en fut de même pour la Macédoine qui se situait, quant à elle, entre le monde grec, le monde thrace et le monde illyrien. Par ailleurs voici ce que nous dit Pierre Cabanes sur la région de Haute Macédoine.

« Toute cette région de Haute Macédoine, qui est théoriquement rattachée à la Macédoine argéade, mais en pratique indépendante sous l’autorité de ses propres rois, constitue une zone tampon entre Illyriens et Macédoniens.

(P.48) Pierre Cabanes – Les Illyriens, de Bardylis à Genthios (IVème-IIème siècle avant j-C)

La Macédoine et l’Épire formèrent donc leurs royaumes respectifs d’où naquirent deux peuples. Cette hypothèse, confirmée par la classification des langues ainsi que par Justin et Pierre Cabanes concernant la formation des peuples, réduirait donc notre schéma à trois peuples : Hellènes, Illyriens et Thraces.

L’origine

À l’époque de la guerre de Troie (XIVème siècle) la Macédoine n’existait pas. Homère parle de l’Émathie, une région au nord du Mont-Olympe qui correspond à la région de la Macédoine antique.7 On ne sait pourtant pas si l’Émathie désigne une ville ou l’ancien nom de la région macédonienne antique. La Péonie et le peuple Péonien sont cités dans les chants d’Homère en tant qu’alliés des Troyens.8 Ce territoire correspond davantage aux frontières de la Macédoine actuelle, bien que les Péoniens soient une tribu thrace. C’est au Vème siècle qu’Hérodote, considéré comme le père de l’Histoire, nous en dit plus sur la généalogie des rois macédoniens. Dans le livre VIII de son enquête, il raconte une légende qui est à la fondation du royaume de Macédoine.9 Hérodote révèle que l’ancêtre d’Alexandre 1er « son aïeul au sixième degré, est ce Perdiccas qui s’empara du pouvoir en Macédoine ». Celui-ci et ses deux frères ainés, Gauanès et Aéropos entrèrent en Macédoine en gagnant la ville de Lébaia. Là, ils se mirent au service d’un roi. Alors qu’un jour ils prenaient leurs repas, la portion de Perdiccas doublait de volume et cela régulièrement au fil des jours. La reine avertit alors le roi de ce phénomène car une croyance voulait que la part du futur roi soit doublée. Le roi décida de les chasser, les trois frères réclamèrent leurs salaires. Alors qu’ils discutaient « un rayon de soleil pénétrait justement dans la maison par le trou ménagé dans le toit pour la fumée », le roi clama qu’il ne recevrait que cette tâche de lumière en guise de paiement. Perdiccas, offusqué « traça sur le sol les contours de la tache du soleil, après quoi il fit à trois reprises le geste de puiser du soleil et de le verser dans le pli de sa tunique ». Ils s’en allèrent alors et s’installèrent dans une autre région de la Macédoine, près des jardins où « s’élève une montagne appelée Bermion ».10

Vous pouvez retrouver l’intégralité du récit d’Hérodote en annexe.

Marysas de Pella, près d’un siècle plus tard, racontera que le fondateur de la Macédoine antique au début du VIIIème siècle fut Caranos de la dynastie des Argéades.11 Cependant, Perdiccas est aussi considéré faisant partie de la dynastie des Argéades. Par conséquent, on ne sait pas clairement si Perdiccas et ses frères, lorsqu’ils s’établirent dans les jardins aux pieds de la montagne Bermion, ne trouvèrent rien et purent fonder le royaume de Macédoine ou alors, comme le raconte Hérodote, Perdiccas « s’empara du pouvoir » c’est-à-dire que les trois frères furent hypothétiquement confrontés aux descendants de Caranos. Pierre Cabanes affirme qu’avant 360, il existait différentes royautés dans la Macédoine antique, celles-ci furent indépendantes avant d’être assujetties au royaume de Philippe II. Il distingue également la Haute-Macédoine (Probablement celle où se serait confronté Perdiccas et le roi) et la Basse-Macédoine, qui correspond au Royaume de Philippe II. Voici un extrait :

« Parmi les Macédoniens, on compte des ethnè de Haute Macédoine, comme les Lyncestes, les Elimiotes et d’autres et que ces ethnè sont les alliés et les sujets des Macédoniens, tout en ayant leur propres rois. Il faut naturellement s’entendre sur la notion d’alliance et de sujétion qui leur est appliquée pour définir les rapports entre le royaume des Argéades en Basse Macédoine ces différents ehtnè de Haute Macédoine. […] On doit, en résumé, retenir l’image d’une Macédoine divisée, jusqu’au milieu du IVème siècle, en plusieurs États-royaumes, dont celui de Basse Macédoine tenu par la dynastie argéade exerce une certaine autorité sur les autres États de Haute Macédoine dont les rois sont souvent forts indépendant. »

(P.107-112) Pierre Cabanes – Les Illyriens, de Bardylis à Genthios (IVème-IIème siècle avant j-C)

Il y a un autre point à relever concernant le nom de la Macédoine. C’est encore Hérodote qui en racontant l’histoire du roi Crésus, écrit que les Doriens se sont établis à Pindos sous le nom Macédnon.12 Il faut comprendre dans ceci que l’ancien nom du peuple Dorien fut Macédnon. Notons que selon Hérodote la ville d’origine de Perdiccas fut Argos, et que celle-ci, peuplée par les Doriens, se situait en Argolide dans le Péloponnèse. Pourtant, mise-à-part la ressemblance de ces dénominations qui peut sembler étonnante, il n’y a aucune autre corrélation à notre connaissance qui a été faite entre Macédnon et Macédoine. Ce lien, tout comme la légende d’Hérodote possède, selon Serge Métais, une fonction politique : unir l’histoire de la Macédoine à celle de la Grèce.13,14

C. La Macédoine (en orange) à la veille de la guerre du Péloponnèse en 431 et D. La Macédoine après le mort de Philippe II en 336.