« Personne ne décide de sa langue maternelle. La rencontre avec une autre langue est une question de hasard ou de choix. » Gazmend Kapllani.

Lorsque je me rends dans une libraire, j’ai pour habitude d’aller voir si de nouveaux livres albanais s’y trouvent. Le plus souvent, ce sont les mêmes œuvres d’Ismaïl Kadaré qui se courent après. Il y a deux ans, je tombais pourtant sur le livre d’un auteur que je ne connaissais pas : Gazmend Kapllani. J’avais saisi l’œuvre et sans lire la 4ème de couverture, je l’emportais à la caisse. Après l’avoir trop longtemps laissé sur la pile des « livres à lire », il me réapparut soudainement il y a quelques jours. Avant d’entamer la lecture, je lus la 4ème de couverture et c’est avec surprise que je constatais que l’œuvre avait été écrite dans la langue grecque. C’est avec un regain d’enthousiasme alors que je m’apprêtais à le lire. En effet, le peu de choses que je connaissais à propos des Albanais de Grèce, concernait la région de l’Épire1. Après les guerres balkaniques, au début du XXème siècle, cette région avait été divisée, le Nord attribué à l’Albanie et le Sud à la Grèce. Cependant, Gazmend Kapllani ne fait pas partie de ces Albanais Tchams ou Arvanites2. Originaire de Lushnjë, au centre de l’Albanie, il émigra en Grèce en 1991, suite à la révolte des étudiants en décembre 1990. Celle-ci mit fin au régime totalitaire et à l’ostracisme de l’Albanie.

L’histoire

C’est dans un Tirana pluvieux que débute l’œuvre. Le narrateur, qu’on imagine facilement être l’auteur, est un octogénaire légèrement bougon. L’action se déroule dans le futur, en 2043 plus précisément. Le premier personnage que rencontre le narrateur est un chauffeur de taxi Albanais d’origine chinoise. Cette première rencontre lui permet d’évoquer un vieux souvenir avec un chinois Ouïghours nommé Enver3. Ce dernier nous apprend que dans sa région majoritairement peuplée de musulmans, un certain nombre d’élèves portait le même prénom que lui, en souvenir des relations privilégiées entre la République populaire de Chine de Mao Tsé-Tung et l’Albanie communiste d’Enver Hoxha. Fait amusant lorsqu’on sait que l’Albanie communiste a été proclamée comme étant un État athée où toutes les pratiques religieuses ont été proscrites. Toujours dans le taxi, le narrateur nous peint un paysage morose et pessimiste de l’Albanie et de la Grèce. Les deux pays sont membres des États-Unis d’Europe, mais sont relégués au rang des États de la « troisième zone » de développement économique. C’est dans ce même paysage que sont aussi inscrits les autres États du sud de cette nouvelle Europe ; les banqueroutes sont devenues monnaie courante et les slogans néo-nazis pullulent sur les murs des cités européennes. Le narrateur, venu en Albanie pour assister à un mariage, va passer la majeure partie du roman dans une chambre d’hôtel à évoquer ses souvenirs d’immigrés en Grèce.

Souvenirs

Le narrateur nous raconte son entrée, à l’âge de 24 ans, sur le sol hellène. Aidé par des Grecs avec qui il se lie d’amitié, il s’installe à Athènes où il raconte ses difficultés à se faire accepter comme Albanais. Il dresse le portrait d’une multitude de personnages ayant divers comportements racistes à son égard. Il travaille pour un couple de bouchers avides et sans scrupules rappelant les Thénardier dans les Misérables. Il est ensuite engagé dans un chantier où l’un des ouvriers souhaite lui donner un nom grec, habitude qu’il a prise avec les nouveaux ouvriers albanais. Dans l’immeuble où il vit, une femme l’accuse implicitement d’avoir tué ses deux chats. Cette dernière anecdote m’a semblé très intéressante car le narrateur sait très bien qu’il n’a pas tué ces animaux. Toutefois, les regards accusateurs de ses voisins le culpabilisent tant qu’il en vient à se sentir obligé de se convaincre qu’il n’est pas l’auteur de ce crime. Dans la capitale grecque, le narrateur parvient pourtant à s’inscrire à l’Université et faire la connaissance d’une femme dont il tombe amoureux, répondant au nom ambigu d’Europe. Les souvenirs qu’il se remémore datent aussi de l’époque communiste en Albanie. Il relève les différences essentielles entre l’Albanie communiste et la Grèce capitaliste. Il révèle cependant, malgré les différences idéologiques, les ressemblances fondamentales de ces deux pays, mais aussi des autres pays balkaniques. Il se questionne par exemple sur la notion de résistance que revendiquent fièrement ces pays, voici un extrait :

Je pris le temps de réfléchir seul à cette notion de « résistance », qui me perturbait d’autant plus qu’elle était presque systématiquement accolée au mot « changement ». Comment aboutir à un changement si tout le monde y résiste ? […] j’en arrivais à la conclusion que les petits pays qui se sentent fragiles se raccrochent à l’illusion de « résister » pour compenser leur sentiment d’insécurité et leurs peurs. Et lorsque l’insécurité et le complexe d’infériorité d’un petit État sont enracinés sur de grands mythes qui forgent des ego démesurés, le mot « résistance » devient la quintessence de toute affabulation nationale et collective. (p.100)

Ce passage m’est apparu très révélateur, car il correspond parfaitement à une certaine pratique albanaise dont la remise en question est difficilement envisageable. Un extrait nous apprend qu’en Grèce, les rues portant le nom de guerriers ou de résistants sont mieux entretenues que celles qui portent le nom d’écrivains ou de philosophes. Cette mythification des héros de la lutte armée a également eu lieu après la guerre du Kosovo en 1999. Ceci à un tel point que parfois, j’ai eu l’impression que chaque village possédait, en son centre, la statue de bronze d’un héros de guerre local.

La langue

Dans la capitale grecque, le narrateur découvre des livres traitant de sujets interdits en Albanie à l’époque communiste. C’est justement dans un livre traitant de l’homosexualité qu’il effectue ses premières lectures dans la langue grecque. La langue a une place prépondérante dans ce roman. Le narrateur nous raconte son histoire d’amour avec la langue grecque, son envie impérieuse de la conquérir. Il décrit avec précision les mécanismes d’apprentissages dominés par le désir de séduction de l’autre. Sa maîtrise de la langue grecque a été un atout qui lui a permis de se faire accepter par les Grecs, sans pourtant exclure la jalousie qu’il pouvait susciter de la part de ceux dont elle est la langue maternelle. En effet, il est souvent réduit à n’être qu’un étranger qui parle étonnamment bien le grec. Ceci m’a fait penser à une anecdote qui m’est arrivée cet été. Alors que je discutais avec deux personnes, l’une dévoila mon origine à l’autre. Cette dernière se tourna vers moi et me dit : « Tu parles bien français pour un Albanais ». Cela me fit sourire, car cette personne commettait des fautes de français toutes les deux phrases qu’elle prononçait. J’ai défini ce type de comportement comme étant du racisme latent ou passif. C’est ce même racisme qui s’exprime lorsque des interlocuteurs apprennent avec étonnement que je suis Albanais et qu’ils se rassurent en affirmant : « Toi, t’es différent ; tu n’es pas comme les autres Albanais ; toi, tu as l’air d’être un bon Albanais. » L’amour de la langue traverse toute l’œuvre de Gazmend Kapllani. C’est par ailleurs ce que j’ai le plus apprécié dans ce roman, car j’imagine que toute personne qui écrit établit une relation particulière avec la langue ; elle est une amante que l’on doit éternellement séduire pour la maintenir en vie ; et plus on la séduit, plus on l’aime ; mais plus on l’aime, plus on découvre les difficultés et les plaisirs que l’on ressent à l’aimer ; alors on repousse les limites, en surmontant les obstacles, on se dépasse ; et un jour peut-être, comme épuisé par une longue et pénible marche, elle s’offrira à nous dans toute sa blancheur et on pourra ainsi former, avec elle, un tout insécable.

Je suis tombé amoureux de cette langue [grecque] à une époque où mon statut me reléguait au rang d’indésirable. Je n’étais pas un anthropologue venu de France ou d’Angleterre pour ses recherches, j’étais un émigré albanais, un moins que rien. Le bouc émissaire à la mode. Et ma langue maternelle était celle du bouc émissaire. L’Albanais était devenu en quelque sorte le plouc de la Grèce moderne. Sauf que ce plouc ne parlait pas un dialecte local, mais une langue que certains Grecs avaient pourtant parlée autrefois. Ils en voulaient maintenant à ces Albanais qui les renvoyaient à un passé encombrant. Parce qu’ils étaient l’incarnation de l’insoutenable ressemblance de l’autre… […] Je suis tombé amoureux d’une langue parlée par des gens qui, pour la plupart, méprisaient mon origine et ma langue maternelle. (p.23)

L’immigration

L’immigration est pourtant le thème principal du roman. Celui-ci est, par ailleurs, entrecoupé de témoignages d’immigrés. Ils sont Iraniens, Afghans, Albanais, Vietnamiens, Grecs, Arméniens, Ghanéens ou Turcs mais sont tous citoyens de cet État fantôme des « immigrés et de sans-papiers. » Il ne faut pas voir ce livre uniquement sous le prisme du racisme anti-albanais. Lorsqu’Emmanuel Levinas traite de la Shoah, c’est le mécanisme universel de la violence qu’il décrit. Dans l’œuvre de Gazmend Kapllani, tous les étrangers sont victimes de xénophobie. Alors que ceux-ci sont parvenus à franchir des frontières réelles, ils sont condamnées à se libérer des frontières morales que d’autres dressent devant eux. Les témoignages recueillis sont poignants et révoltants, notamment celui de Katerina. Cette jeune femme, originaire du Ghana, est née à Athènes. Son père est arrivé dans la capitale grecque lorsqu’il avait sept ans avec sa famille. Katerina raconte son enfance, le départ de son père à l’âge de cinq ans en Suède, et les épreuves qu’elle a dû affronter lors de sa scolarité. Pourtant, dans son témoignage, elle souhaite dénoncer « le pire des racismes, celui qui prend le visage de la loi ». En effet, à l’âge de dix-huit, ne pouvant plus être inscrite sous le nom de sa mère, elle doit faire une demande pour obtenir son propre permis de séjour. Car être née en Grèce et y avoir vécu depuis toutes ces années n’est pas suffisant pour obtenir le passeport grec. « Les enfants d’immigrés nés en Grèce ne sont même pas inscrits sur les registres d’État civil. » On l’informe alors que pour obtenir un permis de séjour, il lui faut un passeport de son pays d’origine, pays dans lequel elle n’a jamais vécu. Elle est ainsi obligée de partir au Ghana, parce qu’il n’y a pas d’ambassade ghanéenne à Athènes. Cependant, le Ghana délivre des passeports uniquement à ceux qui sont nés sur son sol. Ainsi, si elle part, elle ne pourra plus revenir en Grèce, car elle ne possède aucun passeport. Apatride, elle ne peut exister ; sans papiers, elle ne peut obtenir d’assurance maladie, ni s’inscrire à l’Université. D’autres comme Katerina racontent leurs luttes pour obtenir des papiers. Voici un extrait d’un autre témoignage décrivant ce sentiment qui est celui d’être un sans-papier.

Celui qui n’a pas vécu dans sa chair cette situation ne sait pas ce que signifie le mot « papiers. » Sans papiers, tu ne peux pas dormir. Sans papiers, tu ne peux pas rêver. Sans papiers, tu ne peux pas aimer. Sans papiers, tu ne peux pas faire de projets. Sans papiers, tu ne peux pas louer un appartement pour vivre décemment. Tu penses jour et nuit à tes papiers, cela devient une véritable hantise. (p.31)

Gazmend Kapllani n’épargne pas les autres pays européens de cette attitude vis-à-vis des étrangers. Je vous rappelle que dans le roman, la trame principale se situe dans le futur. Les nations pauvres de la nouvelle Europe ont vu d’importants afflux de migrants sur leur terre. L’Albanie n’est pas plus exemplaire qu’un autre pays concernant le traitement des immigrés. Ceci permet au narrateur de nous parler également du racisme des anciens étrangers qui « ont toujours la même réponse à la bouche : Mais nous, ce n’était pas pareil ! » Exclamation, que j’ai souvent entendue de la part d’anciens immigrés également. Ce racisme des anciens immigrés que décrit le roman, prédit, en effet, un avenir encore plus sombre pour les futurs immigrés des nations européennes. La classification de Je m’appelle Europe en tant que roman est un prétexte pour l’auteur de prendre des libertés afin d’exposer sa vision pessimiste de l’avenir européen vis-à-vis des immigrés. Cependant, il est important de noter que l’œuvre de Gazmend Kapllani, de par ses souvenirs que l’on peut imaginer autobiographiques et de par ses témoignages, souhaite s’inscrire dans une réalité manifeste.

Je m’appelle Immigré

Il n’est pas joyeux de lire ce roman, enfin comment peut-on l’être aujourd’hui lorsque cette thématique est abordée. Même si parfois des extraits sont comiques, de nombreux passages m’ont révolté. Je me demande comment la Grèce a pu adhérer à l’Union européenne avec des règles de naturalisations si strictes. Gazmend Kapllani, lui-même ayant vécu plus de 21 ans en Grèce et malgré le fait que sa femme soit grecque, ne possède toujours pas la nationalité grecque4. Le tableau qu’il dresse de l’Europe n’est pas édifiant ; il décrit une Europe à priori ouverte et chaleureuse mais repliée sur elle-même et autodestructrice. Il est malheureux de voir que les prédictions de Gazmend Kapllani se sont révélées être vraies avant l’heure. La crise actuelle des émigrés a mis en exergue la fragilité de l’Union européenne et la désolidarisation de ses États membres. Tout le long du roman, j’ai apprécié sa méthode de raisonnement, ses interrogations et ses analyses. Je m’appelle Europe ne se lit pas comme un simple roman, mais aussi comme une œuvre anthropologique et sociale concernant le thème de l’immigration, mais aussi philosophique à chaque fois que l’amour de la langue est mentionnée. C’est pourquoi, j’ai souhaité vous faire découvrir ce roman. Il est difficile aujourd’hui en Suisse, comme ailleurs, de parler du traitement des immigrés ou des enfants d’immigrés. La Suisse possède également des lois très strictes sur l’immigration et la naturalisation. Lors des votations populaires en 2004, les citoyens suisses avaient refusé la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération et l’acquisition de la nationalité pour les étrangers de la troisième génération. Certaines familles ont dû attendre plus d’une dizaine d’années avant d’obtenir des papiers, si elles ont eu la chance de ne pas être renvoyées. La Suisse a été une prison dorée pour ces familles. Pour eux, dénoncer l’immigration équivaut à chasser abruptement la main du pays qui les nourrit, qui les scolarise et qui leur offre de l’emploi. Les enfants d’anciens immigrés doivent être éternellement reconnaissants envers le pays qui les a accueilli. Comme si un enfant non désiré, ayant des parents qui le maltraitent, devait être reconnaissant envers eux, car ils lui ont offert un toit et l’ont nourrit. On exige des enfants d’anciens immigrés qu’ils « s’intègrent », qu’ils fournissent davantage d’efforts pour prouver leur attachement et leur citoyenneté au « pays d’accueil. » Les enfants d’anciens immigrés, s’ils font des fautes d’orthographes c’est parce qu’ils sont d’origine étrangère, alors que si ce sont des Suisses qui en commettent c’est parce qu’ils ne sont pas assez instruits. Si des enfants d’anciens immigrés commettent des délits, c’est parce qu’ils sont d’origine étrangère, alors que si les responsables sont Suisses, c’est parce qu’ils viennent de milieux défavorisés.

Je souhaite finir cet article en partageant un autre extrait sur l’amour de la langue qui émane de ce livre. On ressent véritablement que cela fut une délivrance pour l’auteur et parce que ce dernier passage est d’une tolérance exemplaire.

Je suis convaincu qu’une langue n’a pas de frontière. À y regarder de près, dire « ma » langue représente un abus de langage. […] Mais on ne peut pas s’approprier une langue. On peut la cultiver, la transmettre et accomplir de grandes choses grâce à elle. Mais une langue n’appartient à personne. Elle m’appartient autant qu’elle appartient à autrui. […] Tu peux empêcher quelqu’un d’entrer dans ton champ, dans ta maison […] Mais tu ne peux pas lui interdire de parler ou d’apprendre « ta » langue. La langue ne reconnaît pas le « jus sanguinis », le droit du sang. Elle est tout à la fois individuelle et collective, locale et universelle. […] Quand tu réussis à vivre et à travailler dans une langue qui n’est pas ta langue maternelle, tu découvres l’universalité dans la singularité. Tu découvres que le plus important, en définitive, c’est ce que tu dis et non pas la langue dans laquelle tu le dis. (p. 151)

Notes

1. ↑ Les Albanais appellent cette région la Tchameri. (Çameri, en albanais.)

2. ↑ Les Albanais désignent tchams tous les habitants albanais de la région d’Épire. Les Arvanites sont quant à eux des Albanais chrétiens hellénisés et habitants en Grèce.

3. ↑ Les Ouïghours vivent dans la région du Xinjiang au Nord-Ouest de la Chine.

4. ↑ Cette information est donnée par Gazmend Kapllani dans une lettre que France inter publie en novembre 2013. À ce jour, je ne sais pas si Gazmend Kapllani possède la nationalité grecque. Actuellement, il vit à Boston où il enseigne à l’Emerson College et est chercheur à l’Université de Harvard.

Sources :

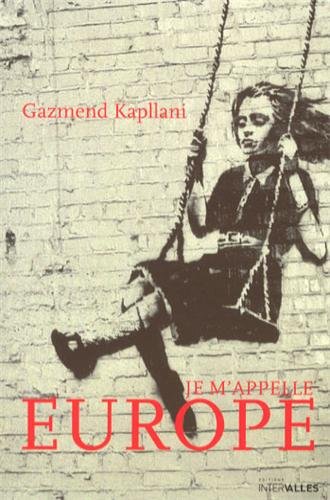

KAPLLANI Gazmend, Je m’appelle Europe, traduit du grec par Françoise Bienfait et Jérôme Giovendo, Paris : Éditions Intervalles, 2013, 156 p.

Internet

-

http://www.franceinter.fr/depeche-%20immigration%20-%20europe%20-%20lecrivain-gazmend-kapllani-empeche-de-se-rendre-en-france

-

http://news.harvard.edu/gazette/story/2013/04/borders-books-and-the-balkans/

-

http://www.forumcivique.org/fr/articles/immigration-attaque-contre-gazmend-kapllani-un-albanais-en-gr%C3%A8ce

-

http://www.babelio.com/auteur/Gazmend-Kapllani/217786

-

https://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20040926/