Introduction

En avril 2017, le ministre des affaires étrangères Serbe Daçiç, remercia le Burundi d’avoir révoqué la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo. Le ministre des affaires étrangères du Burundi, Nyamitwe, dans son entretien avec Daçiç, affirma que les relations entre les deux pays ont toujours été bonnes, et ce depuis la Yougoslavie. Il ajouta que la Yougoslavie a été l’un des premiers pays à reconnaître l’indépendance du Burundi. Il dit : « La République fédérative de Yougoslavie a eu un rôle avant-gardiste dans le processus de décolonisation, et la lutte contre l’apartheid, en renforçant la coalition africaine. Nous honorons Tito pour l’aide qu’il a apportée à l’Afrique.

Aujourd’hui, la Serbie récolte les fruits de l’héritage yougoslave et de la « Yougo-nostalgie » dans sa politique étrangère. Alors que l’élite politique et culturel serbe entamait le processus de désintégration de la fédération dans les années 80, car ils estimaient que cette dernière était un obstacle aux intérêts nationaux serbe. La révocation de la reconnaissance du Kosovo de la part du Burundi démontre que la Yougoslavie de Tito jouit encore d’un certain prestige auprès des pays postcoloniaux en raison de son engagement auprès des pays « non-alignés » et son soutien dans le processus de décolonisation.

J’ignore avec quels arguments le Kosovo a justifié sa demande de reconnaissance auprès du Burundi. Sans doute que ce pays d’Afrique aurait réfléchi à deux fois avant de révoquer sa reconnaissance s’il était informé que le Kosovo a été traité comme une colonie dans la majeure partie de l’existence de la Yougoslavie et que son indépendance est précisément un acte de décolonisation. Dans ce texte, j’aimerai soutenir que la politique étrangère de la République du Kosovo (appuyé par la politique étrangère de la République d’Albanie) doit présenter l’indépendance du Kosovo non seulement comme un acte découlant des conséquences de l’irrespect total des droits de l’homme du régime de Miloseviç, mais aussi comme un acte moralement juste qui mit un terme à une politique coloniale d’un siècle de la Serbie à l’égard du Kosovo.

Un pas a été réalisé dans cette direction de la part de l’ambassadrice Vlora Çitaku lors de l’assemblée du conseil de sécurité de l’ONU le 10 juin 2019. Elle déclara « l’indépendance du Kosovo n’est pas le résultat d’une volonté de sécession… l’indépendance du Kosovo est le résultat d’une décolonisation ».

La thèse de la décolonisation du Kosovo envers la Serbie doit être soutenue de multiples manières, y compris de manière diplomatique. Cela permettrait de mettre en lumière cette perspective aux yeux du monde. Cela permettrait d’une part au Kosovo (et à l’Albanie) de neutraliser la « yougo-nostalgie » des pays post-coloniaux étant désormais fortement représentés en nombre aux Nations Unies. Mais aussi de présenter la non-reconnaissance de la souveraineté du Kosovo par la Serbie comme une volonté stratégique de poursuivre une relation asymétrique, coloniale ou néocoloniale entre les deux pays.

Notre argumentation sera divisée en trois parties. Dans la première, nous présenterons l’évolution des concepts de colonisation et décolonisations dans les sciences durant les dernières décennies. Dans la seconde, nous présenterons le Kosovo comme une colonie de la Serbie, au sein même de la Yougoslavie. La troisième partie fera office de conclusion et de proposition de l’utilisation de la perspective de la décolonisation dans le cadre des négociations internationales pour la reconnaissance du Kosovo ainsi que dans les discussions (supervisées par l’Union européenne) entre le Kosovo et la Serbie.

colonialisme et décolonisation

Lorsque nous utiliserons les termes de colonie ou de colonisation, nous ferons référence à un système politique relatif à un empire. Le terme empire sous-entend une interaction entre au moins deux camps, dont l’un d’eux exerce un contrôle politique (intérieur et extérieur) sur l’autre. L’un est le centre du système (la métropole)1 alors que l’autre est une périphérie, autrement dit, une colonie. A la différence d’un état nation, un empire n’a pas de frontière clairement définie, car il se compose d’un ensemble de règles et de lois hiérarchiques formelles et informelles. Un empire peut posséder à la fois une colonie, un protectorat, un territoire sous mandat ou un pays officiellement souverain, qui dans les faits est contrôlé par le pouvoir central (la métropole). Le phénomène de dépendance de la colonie vis-à-vis de la métropole se nomme le colonialisme. Alors que la volonté de créer, maintenir ou étendre l’empire (de la part de la métropole) se nomme l’impérialisme.

La colonisation peut aussi sous-entendre le phénomène démographique où des groupes d’individus issus de la métropole s’installeraient sur des territoires occupés. Les colons s’installent indéfiniment dans la colonie de telles sortes à inverser la tendance démographique et s’approprier définitivement le territoire, tout en gardant une continuité culturelle avec la métropole. Il existe également une forme de colonialisme sans colons. Dans ce cas, la colonisation sous-entend une occupation militaire et une exploitation des ressources naturelles du territoire occupé. Le personnel militaire et civil métropolitain assure la gestion administrative de la colonie, mais ne s’installera pas sur ce territoire. Par exemple, la Grande-Bretagne a colonisé l’Amérique du Nord avec des colons qui s’y installeront définitivement. Alors que le même empire installa une gestion administrative de l’Inde (Raj Britannique) sans colon.

L’objectif de la colonisation est lié à l’hégémonie culturelle. L’appropriation des territoires de la part du colon est justifiée par des stéréotypes sous-entend une infériorité des peuples colonisés. Cette vision entraîne des pratiques administratives et politiques qui transforment le peuple autochtone en citoyen de seconde zone, ayant des droits politiques, économiques et sociaux limités. Autrement dit sans différence culturelle, la situation coloniale n’existe pas. Cela a été prouvé avec les colonies d’outre-mer des pays occidentaux. La hiérarchisation raciale est une manière de créer et de maintenir une distance culturelle. Là où le seul argument de la couleur de peau ne suffit pas, d’autres caractéristiques sont mises en évidence : la langue, la religion, et le niveau de civilisation. Les colonisateurs déterminent aussi le niveau d’autonomie gouvernementale accordé à un peuple en se basant sur l’altérité culturelle. L’anthropologue Ann Laura Stoler l’expression de « gradation impériale de la souveraineté » afin de nommer le périmètre dans lequel les habitants d’un territoire jouissent de grades civils et politiques différents et modifiables sur les terres et les biens, l’accès aux ressources économiques, etc. Ces grades coïncident avec la hiérarchisation culturelle définie par le pouvoir. Ce qui est prévu par le pouvoir est la création d’un maximum d’exception s’éloignant des normes universalistes, la création d’ambiguïté territoriale et la hiérarchisation de la citoyenneté. (Stoler 2016 : 177)

La décolonisation est le démantèlement de la dépendance coloniale, complété par l’indépendance formelle de la périphérie vis-à-vis de la métropole. D’après une vision conventionnelle, le processus de décolonisation est arrivé à son terme dans les années 1970, époque où les dernières colonies des pays d’Europe occidentale déclarèrent leur indépendance et devinrent membres de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Aujourd’hui, le pouvoir impérial est considéré comme un système politique injuste, qui est remplacé par des relations bilatérales entre deux pays souverains. L’existence de territoire actuellement toujours dépendant des métropoles occidentales est vue comme une anomalie héritée de l’époque coloniale (la majorité de ces territoires sont des îles). Alors que le terme « néocolonialisme » renvoie à une continuité de dépendance informelle, économique, culturelle, et politique entre la métropole et les anciennes colonies.

Les études postcoloniales constituent une approche théorique développée dans les sciences sociales. Celle-ci permet d’étudier l’héritage culturel du colonialisme dans le monde actuel , ainsi que les inégalités structurelles qui existent entre les métropoles occidentales et les pays en voie de développement, qui pour la majorité d’entre eux sont composés d’ex-colonies. La dernière décennie a donné lieu à un élargissement spatio-temporelle de la focale des études coloniales et postcoloniale. Désormais, les études coloniales comprennent aussi ce qu’on appelle « les empires continentaux » en Europe centrale et en Europe de l’Est qui se sont développés en parallèle à l’extension des empires ayant une frontière maritime en Europe.

L’expansion territoriale des empires Austro-Hongrois, Russes ou Ottomans a été écartée des études coloniales qui se concentraient uniquement sur la colonisation de territoires lointains, en dehors du continent européen. Alors que jusqu’à l’invention des chemins de fer, la communication par la mer entre la métropole et ses colonies était plus aisée que la communication terrestre entre le centre et la périphérie d’un empire continental. Si bien que le trajet de Marseille jusqu’en Algérie ou de Londres jusqu’au Caire était bien plus simple que le trajet de Moscou jusqu’à Tachkent (Ouzbékistan) , et ce jusqu’à la construction des chemins de fer en Asie centrale (Moore 2006 : 23). Les mêmes processus de colonisations ont été constatés dans les deux types d’empire, particulièrement dans la seconde moitié du 19e où les empires continentaux ont emprunté toute la logique colonialiste aux empires occidentaux.

Les mêmes processus de colonisation ont lieu dans les différents types d’empire. L’ autre obstacle conceptuel pour mettre en évidence le colonialisme à l’intérieur de l’Europe a été la séparation entre d’un côté, le processus de formation des États-nations, et de l’autre, le processus d’expansion de ceux-ci au-delà des mers. Dans les faits, il s’agit de processus interdépendants. Les États-nations d’aujourd’hui ont été créés, comme les empires d’hier, à travers des conquêtes et une colonisation de territoires durant plusieurs siècles, par exemple la Russie. Les empires des temps modernes (du 18e au 20e siècle) sont atypiques par rapport aux empires pré-modernes. En effet, les empires modernes ont tous l’idée de nation au centre de leur réflexion qui permet le développement d’un « nationalisme impérialiste ». Dans le cas de l’Italie et de l’Allemagne, il y a une continuité directe entre l’étape du rassemblement national, jusqu’à l’étape de l’annexion des colonies sur les autres continents. La colonisation de la Pologne et des pays Baltes par l’Allemagne a commencé dès le moyen-âge, et a continué dans la Prusse de Bismarck. La nation Russe s’est formée sur les bases des frontières impériales des Tsars. L’expansion territoriale impériale de la Russie a été plus grande et plus stable que les autres empires. La construction de l’état-nation en France et au Pays-Bas s’est produite en parallèle aux invasions impériales de ces pays. Autrement dit, il y a un transfert continuel des pratiques gouvernementales (dans les deux sens) entre les colonies et l’état-nation (Breuily 207 ; Etkind 2011 ; Kolsto 2019 ; Kumar 2010 ; Malesevic 2017)

Un apport théorique des études coloniales en Europe est l’utilisation du concept de « colonialisme interne ». D’après Michael Hechter, le colonialisme est « interne » lorsque la métropole et la périphérie se trouvent dans le même pays ou espace géographique. Dans ce cas de figure, le colonisé appartient à une ethnie différente de celle du colonisateur et se soumet à l’exploitation économique et l’assimilation culturelle du colonisateur de celui-ci. Le colonialisme interne produit une séparation régionale et culturelle du travail. En effet, les matières premières sont extraites en périphérie et sont traitées, raffinées, travaillées par la métropole. Les postes de travail à responsabilité sont réservés à ceux qui sont identifiés comme appartenant à la culture dominante. La domination économique du colonialisme interne est renforcée par des mesures juridiques, politiques et militaires (Hechter 1975 : 30-33). D’après Alexandre Etkind, l’expansion impériale Russe (et par la suite celui de l’URSS) peut être qualifiée de « colonialisme interne ». Historiquement, la Russie peut être considérée non seulement comme sujet, mais aussi comme objet du colonialisme. En effet, ce pays a colonisé des territoires étrangers, mais aussi le cœur des territoires russe par les armes. (Etkind 2011). Selon ce point de vue théorique, le régime bolchevik a continué à perpétuer la colonisation des élites occidentales russes, du monde rural russe ainsi que des peuples non-russes. Durant toute l’existence de l’URSS, la Russie était considérée comme « le grand frère » qui portait la nouvelle idéologie socialiste. Celle-ci était amenée en opposition à la décadence bourgeoise des peuples baltiques ou des régimes féodaux arriérés de l’Asie centrale et du Caucase (Annus 2012).

La colonisation interne comprenait aussi les migrations forcées des peuples « non-convaincus » (par le socialisme) ainsi que l’installation massive de russes dans les autres Républiques socialistes. Durant toute l’existence de l’Union Soviétique, les identités nationales (des peuples) ont été colonisées par l’idéologie socialiste, car l’expression du sentiment national n’était autorisée qu’au travers du socialisme. Dans l’expression « peuple soviétique », le premier mot sous-entendait les traditions du passé alors que le second marque une certaine modernité et sous-entendait l’avenir (Annus 2016). Les révolutions de l’année 1989,(chute du mur de Berlin) ont concerné l’Europe centrale ainsi que l’Europe orientale. En effet, ces révolutions peuvent être interprétées comme une nouvelle étape de décolonisation qui a d’abord concerné les empires externes et informels de l’URSS (l’Allemagne de l’Est). Ce processus de décolonisation s’est ensuite généralisé à l’intérieur même de l’empire soviétique (Daniels 2000).

Par ailleurs, il est tout à fait clair que l’argument d’une relation coloniale entre la Serbie Yougoslave et le Kosovo n’est pas uniquement une idée comprenant la période de 1912 à 1939. En effet durant cette période, les Albanais du Kosovo ont subi une politique coloniale clairement établie par la Serbie. Néanmoins, cet argument est aussi applicable durant tout le 20e siècle. L’idée que le Kosovo ait été une colonie interne de la Serbie est le fil conducteur de cet article. Cette thèse a été soutenue dans de récentes études par Avdic & Vlassi 2013, et Berisha 2016. Celle-ci présente la création de l’état du Kosovo comme le résultat d’une lutte anticoloniale des albanais.

Kosovo, une colonie interne de la serbie

Dès la création de la nation serbe, ses élites ont développé un nationalisme impérialiste selon lequel les serbes seraient un peuple divin devant régner sur les slaves du sud et les autres peuples des Balkans. Cet héritage divin serait un héritage de l’empire serbe du moyen-âge. Cette rhétorique a été utilisée par les dirigeants serbes et a été relayée par la presse et tout le système éducatif national. Les plans basés sur une expansion territoriale comme le document « Nacertanije »2 de Ilia Garasanin avaient pour objectif non seulement le rassemblement des slaves du sud sous l’hégémonie serbe, mais aussi la création d’un empire étant en mesure de concurrencer l’Empire Austro-Hongrois ainsi que l’Empire Ottoman (Voir Malesevic 2019). La création de nouveaux états chrétiens dans les Balkans a été soutenue par les grandes puissances Européennes qui pensaient que ces nouveaux états pouvaient d’une certaine manière « contrôler » les musulmans restés isolés après le retrait de l’empire Ottoman (Rexhepi 2017). Dans un livre publié en 1867 (republié en 1887) les auteures Britanique Adeline Irby et Georgiana Mackenzie écrivaient que les albanais musulmans du Kosovo devaient être civilisés par la Serbie chrétienne : « Si la frontière Sud (de la Serbie) bougeait, de manière à inclure la vieille Serbie (le Kosovo), nous verrions rapidement la piraterie s’éteindre. Alors tous les clans et toutes les classes seraient égaux devant la loi ». (Tanner 2017 : 44).

Avec l’invasion du Kosovo en 1912, les albanais se sont soumis à un régime colonial. Les serbes les considéraient comme un peuple tribal, primitif et barbare. Vladan Gjorgjevic (membre de l’académie des arts et des sciences) considérait après avoir examiné le crâne des albanais que ces derniers ne pouvaient qu’appartenir aux races inférieures, car ces derniers étaient « les peaux rouges de l’Europe », car ils ont des queues et vivent dans les arbres (Avdic & Vllasi 2013 : 40-41). Par conséquent, les albanais n’étaient pas assez civilisés pour comprendre l’idée même de nation. De cette manière, la suspension de la mise en œuvre de la constitution serbe était justifiée au Kosovo et dans toutes les autres régions albanaise. La gouvernance de la province (le Kosovo) s’est faite en situation « d’état d’urgence »3 (ibid. p.54). Les albanais ont été massacrés, torturés, volés et renvoyés de leurs propriétés.

Après la première guerre mondiale, le nouvel Empire des Serbes, des Croates et des Slovènes fraîchement créés, signa dans les traités internationaux une clause de protection pour les minorités4. Néanmoins, ces clauses n’entraient pas en vigueur pour les territoires acquis par la Serbie avant 1913. Par conséquent, les albanais ne disposaient pas de la moindre protection (légale) d’un comportement arbitraire de l’état à leur égard (ibid. p.64). Avec l’application du projet de colonisation du Kosovo, les colons serbes et monténégrins ont pu acquérir gratuitement terres, bétails et outils de productions tout en continuant d’étudier dans les écoles serbes. Leurs habitations étaient soigneusement choisies. Leur maison était à côté des routes principales et des chemins de fer, et leurs champs étaient les plus fertiles. Ils travaillaient dans l’administration (de l’empire), dans l’armée ou la gendarmerie. Leur statut privilégié contribuait à alimenter leur sentiment de supériorité vis-à-vis des albanais qui devaient quant à eux quitter le Kosovo (Berisha 2016 : 4, p.58). A la fin des années 30, des intellectuelles reconnus comme Vasa Cubrillovic ou Ivo Andric mirent au point un projet concret de déportation d’albanais en Turquie afin de permettre une colonisation plus rapide du Kosovo. La seconde guerre mondiale ainsi que le démantèlement du Royaume de Yougoslavie mirent fin à ces plans.

La libération de la Yougoslavie du joug allemand fut accompagnée de massacres des « partisans » de Tito à l’égard des albanais qui étaient massivement considérés comme des collaborateurs. Il existait une opposition à l’encontre des partisans et leur régime dans d’autres territoires de Yougoslavie, même à l’intérieur de la Serbie. Néanmoins, les mesures drastiques pour éteindre la « contre-révolution » furent prisent uniquement au Kosovo et dans les autres régions à majorité albanaise au Montenegro et en Macédoine (Berisha 2016 : 4, p.106).

La situation était tellement favorable pour une « solution finale » des minorités que Cubriloviç jugea opportun de soumettre à nouveau son projet au nouveau pouvoir yougoslave en 19445. En adaptant les « vieilles idées » Serbe aux besoins du nouveau pouvoir, il suggéra que les villages abandonnés par les albanais devaient être colonisés par les villageois slaves qui avaient perdu leurs maisons et leurs richesses durant la guerre. Il ajouta également que parmi eux, devaient se trouver en premier rang les « partisans » puis les membres du mouvement pour « la libération nationale » (Naconalçlirimtare) (Avdic & Vlassi 2013, p.163-164).

Au départ, le maréchal Tito interdit aux colons serbes présents avant la seconde guerre mondiale de retourner au Kosovo. Néanmoins, il revint très rapidement sur sa décision en laissant cette question aux mains de « la commission des réformes agraires ». Cette dernière confirma la majorité des titres de propriété des colons sur les parcelles familiales ou sur les parcelles généreusement offertes avant la guerre. Environ 4’000 familles de colons furent déplacées du Kosovo dans les autres régions de la Yougoslavies (nécessitant un repeuplement). Plus de la moitié furent déplacé en Voïvodine. (Malcolm 1998 : 317-318).

Comme le fait remarquer l’historien Oliver J. Schmitt, jusqu’en 1966 « la politique yougoslave à l’égard des albanais a été caractérisée par des concessions sur le plan théorique … et une répression sur plan administratif » (2012, p.177). Le vrai pouvoir au Kosovo était détenu par la police secrète, l’UDB (Administration de sécurité de l’Etat), qui persécutait également des membres de l’état ainsi que des membres de la Ligue Communiste. L’objectif était d’entraver le développement d’une conscience nationale albanaise. En effet, l’UDB persécuta les enseignants de langue, de lettre et d’histoire albanaise bien que ces derniers enseignaient avec des programmes validés par le régime yougoslave. L’UDB surveillait également tous ceux qui achetaient le journal « Rilindja » (Renaissance) et tous les autres journaux de la presse en langue albanaise. Des dizaines d’intellectuelles et membres de partis politiques albanais furent torturés et tués durant cette période par l’UDB qui faisait également pression sur les tribunaux pour ne pas enquêter sur ces cas. Ces faits ont été rendus publics après la chute de Rankoviç (ministre de l’Intérieur et dirigeant de l’UDB). Malgré cela, les abus ne furent que très légèrement condamnés, et ce parfois uniquement de manière symbolique (Avdic & Vlassi 2013 : 186-195).

Un des actes emblématiques de cette période est « l’opération de désarmement » imaginé pour terroriser la population albanaise. Ceux qui n’étaient pas en possession d’armes étaient interrogés et torturés. Les lieux de tortures étaient mis en place directement dans les oda des familles importantes et respectées ou dans les écoles. Ces actes avaient pour but d’imprégner l’inconscient collectif en associant cette période (de résistance) à l’horreur et la souffrance subies (Berisha 2016, p.158).

De plus, les anciens accords de « migrations » de la population turque de Yougoslavie furent réactivés avec la Turquie. De cette manière, une centaine de milliers d’albanais furent obligés de se déclarer comme turc et poussés à quitter le Kosovo et leurs autres terres natales.

Après 1974, démarre un processus d’amélioration des conditions politiques et culturelles des albanais, en accord avec la nouvelle orientation libérale que Tito suivait dans l’administration de la Fédération yougoslave. Même si le Kosovo bénéficie progressivement d’une large autonomie politique avec la constitution de 1974, la région continue d’être une colonie interne à la Serbie et à la Yougoslavie économiquement. Dans l’économie planifiée yougoslave, le Kosovo avait un rôle de producteur d’énergie et de matière première bon marché pour les industries du nord de l’état. Le développement industriel s’est fait de manière bien plus lente qu’ailleurs et l’écart socio-économique s’est encore creusé avec les autres régions de la Yougoslavie. Les données d’Ibrahim Berisha permettent d’appuyer ces propos :

« Le Kosovo est en déclin constant et cela se voit avec le pourcentage de participation moyen du produit social par habitant en Yougoslavie : En 1947 avec 49 %, en 1953 avec 45.8 %, en 1961 avec 35.8 %, en 1971 avec 33.8 %, en 1981 avec 29.5 %, et enfin en 1988 avec 27.6 %. Autrement dit, la moyenne de participation a été divisée par deux durant le régime communiste. En comparant l’année 1947 et 1988, cette stagnation a été multipliée par 3,6. En comparaison avec la Slovénie, 7,8 fois. Le produit intérieur brut par habitant acquis par le Kosovo en 1981 a été acquis par le Montenegro en 1961 alors que la Macédoine l’a acquise en 1964 ». (2016 : 139).

Berisha écrit qu’en 1950 toute la Yougoslavie profita de centaines de millions de dollars d’aides internationales desquelles le Kosovo ne vit jamais la couleur. En effet, ces aides étant administrées par les différentes fédérations, la partie qui devait initialement revenir au Kosovo fut absorbée par la Serbie. (ibidem, p.129). Les différences ethniques continuaient de déterminer le niveau de vie au Kosovo. Malgré toute la complainte des élites serbes sur la prétendue « albanisation du Kosovo » après 1966, la plus grande partie des emplois du secteur public restait aux mains des serbes de la province. En 1980, un serbe sur cinq (1/5) était employé par l’état. Alors que du côté albanais ce chiffre n’était que d’un sur 11 (1/11) (Malcolm 1998, p.326). En 1981, 80 % des personnes sans emploi du Kosovo étaient albanaises. Alors que les Serbes et les Monténégrins étaient tentés d’émigrer au Kosovo par le biais de la sécurité foncière de l’état, des prêts et d’emplois dans l’administration, la migration des albanais vers les villes était limitée par des mesures administratives. Cela affectait directement les possibilités d’emplois, le niveau d’enseignement ou la possibilité de recevoir des soins de meilleure qualité (Berisha 2016, p.170-171).

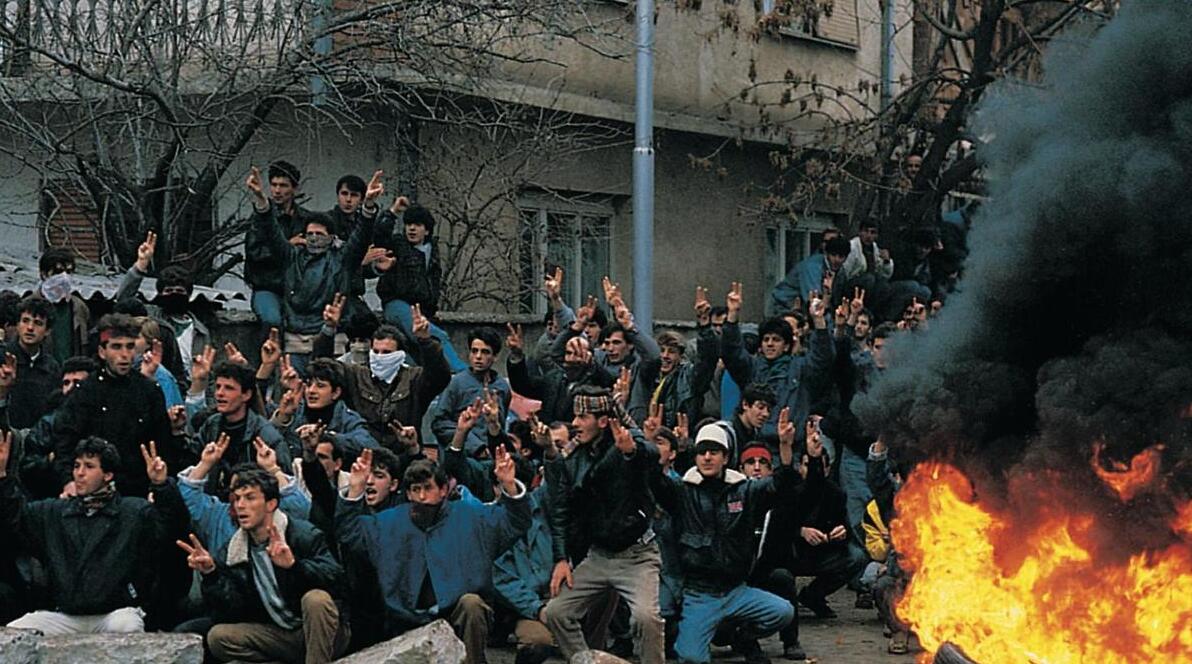

Les peines de prison ainsi que les différentes sanctions continuaient d’être données à ceux qui prônaient une amélioration du statut du Kosovo et ce même après 1974. Par exemple, Adem Demaçi fut condamné en 1976 pour propagation de « propagande ennemie » . Après les manifestations de 1981, le niveau de violence monta encore d’un cran et se répandit sur une large couche de la population. Le nombre de mort par arme à feu et de mort sous la torture varie de 11 personnes selon les rapports officiels à plusieurs centaines d’après Amnesty International (Bellamy 2007 : 110).

Le tristement célèbre mémorandum de 1986 de l’académie serbe des sciences et des arts établit que la crise yougoslave commença dans la seconde moitié des années 60.

L’inquiétude des auteurs de ce mémorandum était la réduction des chances de domination serbe sur les autres états membres de la fédération. Pour eux, l’indicateur principal de la faiblesse du gouvernement serbe était le changement juridique du statut du Kosovo ainsi que la domination démographique des albanais dans la province. L’autonomie de la province et sa représentation au niveau fédératif furent interprétées de manière minime par les intellectuelles et les politiciens serbes des années 80. Alors que la « bombe démographique » des albanais du Kosovo fut qualifiée de « génocide silencieux » à l’encontre des serbes. Ces deux derniers thèmes étaient liés à la paranoïa des viols des femmes serbes par des hommes albanais.

Dans une situation coloniale où le colonisé gagne certains droits sociétaux et commence à revendiquer l’égalité ainsi que sa présence dans les mêmes lieux publics que le colonisateur remet en question les rapports de pouvoir. Chez ce dernier, la perte des privilèges acquis jusqu’alors et la perte des espaces exclusivement réservés au blanc ainsi que l’anxiété que le colonisé puisse se considérer comme égal au colonisateur et revendiquer le même statut sont difficilement acceptables. Cette crainte se manifeste avec une paranoïa de viols de masses de la part des « gens de couleurs » sur les « femmes blanches ».

Une partie importante des serbes du Kosovo et beaucoup de serbes en Serbie, habitué à l’image de l’albanais indigène montagnard ne pouvaient pas concevoir que les albanais seraient un jour en mesure de côtoyer les serbes dans les mêmes espaces publics de la société socialiste, que les albanais pourraient être médecin, pédagogue, diplomate, etc. Il est toutefois important de souligner que malgré ces craintes, la société albanaise continuait d’être la moins développée et la plus arriérée de Yougoslavie.

L’importante natalité des albanais du Kosovo était pour la Serbie une preuve du comportement animale et de l’agressivité sexuelle des albanais. Il s’agirait d’une stratégie insidieuse pour vaincre les serbes dans la paix et ne serait pas dû à la pauvreté et des conditions de vie difficiles de la province. Les mêmes conditions qui poussaient les Serbes du Kosovo émigré dans les autres régions du pays. La crainte de la menace des « violeurs albanais » était tellement poussée à son paroxysme dans les médias que certains déclaraient que dans les régions où les albanais étaient majoritaires :

« ils terrorisent et cultivent le sentiment d’insécurité… ils violent qui ils peuvent, les femmes mariées, les jeunes filles, les vieilles dames et même les enfants de 10 ans. Ils violent n’importe où, sur les places publiques, aux arrêts de bus ou dans les ambulances » (Biserko 2012, p.210-211).

L’historien britanique Noel Malcolm (1998, p. 352) remarque que la politique et la rhétorique serbe des années 90 rappellent la politique coloniale poursuivie dans les années 20-30 pour la « serbisation » de la province. En conséquence, les mouvements albanais pour l’indépendance du Kosovo doivent être considérés comme des mouvements de décolonisation, ressemblant aux processus qui eurent lieu en même temps dans l’ex-URSS, l’Afrique du Sud ou le Timor oriental.

Dans les années 1989 à 1999, le Kosovo était en état de siège où son autonomie et les libertés individuelles furent suspendues. La police et l’armée agissaient de manière arbitraire au point qu’ils donnèrent le pouvoir aux directeurs d’entreprises de licencier massivement les albanais pour des suspicions politiques. Toutes les institutions étatiques, scolaires ou culturelle furent interdites ou suspendues. De plus, la majorité des albanais travaillant en tant que fonctionnaire dans les institutions étatiques furent licenciés.

Les mesures de Belgrade créèrent un régime d’apartheid économique pour appauvrir encore plus les albanais du Kosovo, ceci afin de les pousser à quitter la région. Dans les écoles publiques, où les albanais avaient encore le droit d’aller, même si leurs enseignants n’étaient désormais plus payés par le gouvernement, une séparation physique entre les élèves albanais et les élèves serbes fut mise en place, et ce même pour les toilettes.

Durant cette période, la Serbie remit au goût du jour son projet de colonisation du Kosovo avec les serbes déplacés par la guerre de Croatie. Le 11 janvier 1995, le parlement serbe approuva « La Loi pour la colonisation du Kosovo de la République fédérative de Yougoslavie » qui rappelait les mêmes lois approuvées par l’Empire yougoslave. Les serbes qui s’installeraient au Kosovo se voyaient offrir de l’argent pour construire leurs maisons, et des terres fertiles. On trouvait des obstacles juridiques aux albanais lorsque ceux-ci voulaient acheter leurs terres, puis ces derniers étaient encouragés à quitter le Kosovo de différentes manières. Enfin, l’ancien nom de « Kosovo-et-Methochie » fut de nouveau utilisé pour démontrer que la province appartenait à la Serbie (Bellamy 2007, p.115-116 ; Malcolm 1998, p. 346-349).

Après l’année 1999, la Serbie a continué de considérer le Kosovo comme partie intégrante de leur état. La Serbie se présente aujourd’hui comme une victime de l’impérialisme américain pour masquer son propre comportement impérialiste au 19e et 20e siècle. Le royaume de Yougoslavie (que l’auteur nomme la première Yougoslavie) a été créé au nom de la domination serbe dans les Balkans. La République Fédérative Yougoslave (que l’auteur nomme « la deuxième Yougoslavie ») a été dissoute, car pour beaucoup de Serbe, elle était un obstacle pour l’hégémonie serbe sur les autres peuples, particulièrement pour les albanais du Kosovo. La Serbie poursuit aujourd’hui encore son nationalisme impérial en influençant la gouvernance des pays indépendants limitrophes : La Bosnie-Hérzégovine, le Montenegro, la Macédoine du Nord et le Kosovo. Dans sa constitution, la République de Serbie considère le Kosovo comme faisant partie intégrante de son état et qu’il n’y a aucune frontière entre la Serbie et le Kosovo. La Serbie concentre toute sa politique actuelle sur la division ethnique du Kosovo, visant une différence de traitement entre les citoyens du Kosovo. L’objectif étant que les serbes du Kosovo possèdent leur propre gouvernement à l’intérieur du territoire du Kosovo.

Le mur de Mitrovica est un obstacle pour l’intégration des citoyens et les sépare en fonction de leur ethnie, de la même manière que les murs d’Israël en Palestine ou les murs qui jadis entouraient les villes coloniales européennes. Aujourd’hui, dans les communes du Nord du Kosovo, la Serbie finance de nouvelles constructions tout comme dans les régions « extra-territoriale » autour de Manastir comme une nouvelle forme de colonisation ethnique. La Serbie a créé au Kosovo une séparation de l’enseignement, de la télécommunication et de l’énergie pour les serbes. Elle insiste pour que les serbes du Kosovo participent aux élections serbes et que ces derniers bloquent et boycottent les élections de la République du Kosovo.

La Serbie est constamment à la recherche de formules politiques dont le dénominateur commun est l’entrave à la souveraineté de la République du Kosovo sur l’ensemble du territoire. En alternative au plan de partage du Kosovo entre la Serbie et l’Albanie, discuté dans les cercles intellectuels serbes depuis les années 1980, la Serbie vise à contrôler d’importantes ressources naturelles, des travaux publics et certaines zones à haute valeur historique et culturelle. En avril 2019, la Serbie et la Russie ont discuté d’une formule de « double souveraineté » où la Serbie aurait une souveraineté sur les communes du Nord ainsi que sur les monastères et les églises orthodoxes. Cette formule reconnaîtrait à la Serbie le droit de garantir la sécurité de ces territoires, qui sous-entendrait le retour de leurs forces armées au Kosovo (Murati, 2019). La Serbie tente également d’introduire à l’ordre du jour du dialogue mené par l’Union européenne, le statut du vaste complexe minier de Trepça. Elle entreprend un blocus international du Kosovo alors qu’entre-temps, le dialogue mené par Bruxelles continue d’être marqué par un certain désordre. En effet, il n’est pas discuté des problématiques entre les deux états, mais plutôt des règlements internes du Kosovo, qui sont un attribut de l’état souverain du Kosovo.

La décolonisation n’est pas seulement liée à l’accession de la citoyenneté, mais concerne également les efforts des anciens colonisés à redéfinir les relations économiques, politiques et culturelles avec les anciens colonisateurs. La dépendance coloniale du Kosovo à l’égard de la Serbie ne s’est pas arrêtée avec la déclaration d’indépendance. Elle est susceptible de continuer même après une éventuelle reconnaissance mutuelle, car la Serbie met d’ores et déjà en place les mécanismes nécessaires pour que le Kosovo soit considéré comme un de ses états satellites. Pour cette raison, le Kosovo doit le plus possible rompre cette relation asymétrique avec la Serbie. Le processus de décolonisation doit désormais s’orienter à l’encontre de la domination économique serbe au Kosovo au détriment même des compradores6 albanais qui semblent être prêts pour leurs intérêts personnels à faire des compris avec les anciens colonisateurs qui donneraient lieu à une nouvelle forme de dépendance.

Étant donné qu’au Kosovo les échanges commerciaux dominent et non la production, la bourgeoisie locale est un intermédiaire commercial entre les producteurs et vendeurs de produits serbes et les consommateurs majoritairement albanais du Kosovo. La corruption rend ce problème encore plus profond puisque certains dirigeants tendent à viser le profit immédiat par le biais des privatisations abusives des propriétés publiques ainsi qu’en abusant des investissements du budget de l’état.

La décolonisation du Kosovo doit aussi être sociale, afin que le développement soit basé sur la production, la recherche et l’innovation, comme c’est le cas dans les pays occidentaux développés. Cela permettrait d’arrêter l’émigration des ouvriers, des paysans et des intellectuels. Les mots de Frantz Fanon sur la colonisation de l’Afrique prennent tout leur sens au Kosovo :

« Le peuple comprend qu’il existe des indigènes qui non seulement n’ont pas perdu leur sens de l’adaptation, mais ont profité de la guerre anticoloniale pour renforcer leur position matérielle et sociale. Les gens découvrent que le phénomène amer de l’exploitation peut même prendre des formes noires ou arabes7. Il crie « à bas le traître », mais ce cri doit être corrigé. Puisque la trahison n’est pas nationale, mais sociale, il faut apprendre aux gens à crier « attrapez le voleur » (Fanon 1984, p. 131)

Le désimpérialisme de la Serbie doit être un processus parallèle qui accompagne la décolonisation du Kosovo. La Serbie doit accepter de vivre sans le Kosovo et reconnaître que ses projets impérialistes n’ont apporté souffrances et misères au peuple albanais et aux autres peuples. Certains intellectuels serbes ont compris que la démocratisation de la Serbie passera par le désimpérialisme, qui sous-entend renoncer au Kosovo et la domination de ses états voisins.

Conclusion : décolonisation de la politique étrangère

Les discussions menées par Bruxelles entre Belgrade et Prishtina s’orientent autour de la « normalisation » des relations des deux pays. Une « normalisation » des relations passe avant tout par la reconnaissance mutuelle des deux pays, l’échange de diplomates et la poursuite des procédures judiciaires connues pour régler les différends. De cette manière, les deux états pourront établir une confiance mutuelle. C’est de cette manière qu’est présentée la « normalisation » au peuple du Kosovo par ses négociateurs. Du côté serbe, la normalisation sous-entend le retour de sa souveraineté sur le Kosovo, et pas nécessairement l’autonomie que le Kosovo avait jusqu’en 1989. La Serbie use de formules telles que « plus qu’une autonomie, moins qu’une indépendance », elle parle de « double souveraineté » ou « d’une adhésion à l’ONU sans reconnaissance en tant qu’état » voire même de « correction des frontières ». Les points communs de ces propos sont le déni de la souveraineté du Kosovo sur l’ensemble de son territoire ainsi que le maintien d’une relation asymétrique dans les relations Serbie-Kosovo. L’Union européenne avec son positionnement neutre a accepté cette interprétation tandis que les pays qui ont révoqué la reconnaissance du Kosovo ont interprété la « normalisation » comme une suspension de l’indépendance du pays tant que les deux partis ne trouvent pas une formule acceptable pour le statut du Kosovo. Il est évident que les pourparlers pour la « normalisation » des relations ont endommagé le statut international du Kosovo, tout en ouvrant des discussions sur ses frontières. Le Kosovo doit renforcer sa méthode d’argumentation en matière de politique étrangère et la décolonisation est la bonne direction à prendre.

La décolonisation présente l’indépendance du Kosovo comme l’aboutissement d’un processus socio-historique, bien que formellement l’Occident la classe comme sui generis. La décolonisation met également l’accent sur les discriminations de la Serbie à l’égard des albanais et ce non seulement dans les années 90 du siècle dernier, mais en tant que politique processus continuel de colonisation qui comprenait également l’expulsion forcée des albanais. A cela s’ajoutent l’exploitation des ressources naturelles et le maintien du Kosovo dans une pauvreté permanente afin de forcer les albanais du Kosovo à émigrer.

Les demandes de reconnaissance internationale du Kosovo ne devraient pas se limiter à la décision de la Cour Internationale de Justice, mais devraient faire connaître les calvaires du peuple albanais du Kosovo pour qui l’indépendance était la seule solution pour survivre en tant que peuple. Pour ce faire, la diplomatie publique du Kosovo et de l’Albanie peut jouer un rôle important. Notamment dans le fait d’accepter l’idée du Kosovo en tant que colonie au grand public ainsi qu’aux politiciens des pays postcoloniaux qui sont réticents à reconnaître l’indépendance du Kosovo. A ceux qui possèdent une certaine nostalgie de la Yougoslavie Titiste en tant que leader des pays non-alignés, il faut leur rétorquer avec des faits tangibles qui démontrent la souffrance et la misère qui ont caractérisé le Kosovo.

Il ne faut pas hésiter à comparer la situation des albanais du Kosovo au-delà de l’ex-Yougoslavie avec des cas contemporains de colonisation. Même si la période conventionnelle de décolonisation semble être dépassée, l’Afrique du Sud et la Palestine sont de bons exemples. La politique d’apartheid et les différenciations raciste et coloniale ont aussi existé au Kosovo. C’est pourquoi, les termes « hégémonie » ou « chauvinisme » ne sont pas suffisants, car ils ne prennent pas la pleine mesure de la domination de la Serbie sur les albanais.

La décolonisation pointe en outre du doigt l’asymétrie des relations bilatérales entre les deux états et vise la réciprocité. Le Kosovo ne devrait pas accepter la « normalisation » de ses relations avec la Serbie sans que cette dernière présente ses excuses pour les crimes commis depuis l’abrogation de l’autonomie du Kosovo en 1989 et prenne des mesures compensatoires. La Serbie doit également accepter sa culpabilité pour le traitement colonial qu’elle a infligé aux albanais du Kosovo depuis 1912. Ces enjeux sont tabou pour la Serbie. Néanmoins, le Kosovo a l’obligation de soulever ces questions à chaque fois que l’occasion se présente ainsi que d’exiger que les albanais de la vallée de Preshevë puissent jouir des mêmes droits que les serbes du Kosovo. La symétrie et la réciprocité prennent tout leur sens dans la manière de traiter les relations internationales par le Kosovo. Tout autre positionnement moins ferme ramènerait les pourparlers de Bruxelles au stade de discussion entre la métropole et la colonie.

Le Kosovo doit suivre les exemples des pays Baltiques, qui depuis 2015 ont soumis à la Russie une demande de réparation pour la période ou l’Estonie, la Léthonie, et la Lithianie ont été sous contrôle Soviétique. L’Albanie a subi des dommages humains et matériels du fait des mines posées par la Yougoslavie sur son territoire en 1999. Néanmoins, l’Albanie n’a pas demandé réparation, ce qui en matière de politique étrangère est un signe d’infériorité qui doit être corrigé le plus rapidement possible (voir Murati 2016, p.424-428).

L’Albanie doit adopter un rôle plus actif dans son soutien au Kosovo, particulièrement dans les événements et forums internationaux où le Kosovo n’est pas convié. L’Albanie devrait imposer certaines conditions dans ses relations bilatérales avec la Serbie, en exigeant un changement de comportement à l’égard du Kosovo. La politique actuelle de rapprochement entre l’Albanie et la Serbie n’a servi que la Serbie. De cette manière, la Serbie tente de redorer son image en créant de vaines attentes auprès ds politiciens occidentaux où la création d’une nouvelle « Yougoslavie » avec pour capitale Belgrade serait prétendument acceptable pour les albanais et agirait comme une antichambre à l’intégration à l’Union européenne ou l’Otan. l’Albanie et le Kosovo devrait faire tout le contraire. Ils devraient accorder une importance certaine à sensibiliser les pays membres des institutions internationales, surtout les pays membres de l’Union européenne et de l’OTAN, sur la dangerosité que représente une Serbie qui poursuivrait une politique impérialiste. Ceci mettrait en péril la stabilité et la paix dans les Balkans et en Europe.

Télécharger l’article en albanais

Texte écrit en albanais par Enis Sulstarova.

Traduit et commenté par Leonard Ferati.

Notes

1. ↑ Le terme métropole ne doit pas être compris au sens géographique du mot. Dans la perspective coloniale, une métropole désigne le pays conquérant. On parle de la France métropolitaine par opposition à la France d’outre-mer.

2. ↑ « Le Nacertanije, est un texte de politique étrangère Serbe. (…) C’est un projet nationaliste basé sur l’expansion territoriale et l’unification ethnico-linguistique des Balkans en vue de la création d’un grand Etat sud-slave (…) qui ferait des Serbes les meneur d’une coalition autour du slavisme » Yves Tomic « La Serbie du prince Milos à Milosevic » 2003

3. ↑ Ceci permettait à la Serbie de suspendre les libertés individuelles sur un territoire donné. Il s’agit d’un équivalent d’un « état de siège » ou d’une « situation de guerre »

4. ↑ Cette clause fut imposé par les puissances Européennes. Ceci afin d’éviter que l’Empire des Serbes, des Croates et des Slovènes n’abusent de son pouvoir dans une région où se mélange les peuples.

5. ↑ D’ailleurs, à la fin de la seconde guerre mondiale, Vasa Cubriloviç devint ministre de l’agriculture et donc responsable des réformes agraires (sous Tito). Cela lui permis d’appliquer ses idées coloniales à l’encontre des l’albanais.

6. ↑ Durant l’époque colonial les compradores étaient des individus autochtones autorisé par la puissance coloniale à servir d’intermédiaire pour les opérations financières et marchandes entre colons et indigènes.

7. ↑ En l’occurrence, au Kosovo le phénomène d’exploitation prend une forme albanaise (selon la logique de cette citation)

Bibliographie

-

Annus, E. (2012). The Problem of Soviet Colonialism in the Baltics. Journal of Baltic Studies, 43(1), 21-45.

-

Annus, E. (2016). Between Arts and Politics: A Postcolonialist View on Baltic Cultures in the Soviet Era. Journal of Baltic Studies, 47(1), 1-13.

-

Annus, E. (2016). Between Arts and Politics: A Postcolonialist View on Baltic Cultures in the Soviet Era. Journal of Baltic Studies, 47(1), 1-13.

-

Bellamy, A. J. (2007). Human Wrongs in Kosovo: 1974-99. The International Journal of Human Rights, 4(3-4), 105-125.

-

Berisha, I. (2016). Vdekja e kolonisë. Prishtinë: Artini.

-

Biserko, S. (2012). Yugoslavia’s Implosion: The Fatal Attraction of Serbian Nationalism. Belgrade: The Norwegian Helsinki Committee

-

Breuilly, J. (2017). Modern Empires and Nation-States. Thesis Eleven, 139(1), 11-29.

-

Chen,K-H. (2010). Asia a Method:Toward Deimperialization. Durham; London: Duke University Press.

-

Daniels,R. V. (2000). The Anti-Communist Revolutions in the Soviet Union and Eastern Europe, 1989-1991. Në D. Parker, (përg.), Revolutions and the Revolutionary Tradition in the West 1560-1991. London; New York: Routledge.

-

Etkind, A. (2011). Internal Colonization: Russia’s Imperial Experience. Cambridge: Polity.

-

Fanon, F. (1984) Të mallkuarit e botës. Prishtinë: Rilindja.

-

Fanon, F. (1984) Të mallkuarit e botës. Prishtinë: Rilindja.

-

Kolsto, P. (2019). Is Imperialist Nationalism an Oxymoron? Nations and Nationalism, 25(1), 18-44.

-

Kumar, K. (2010). Nation-States as Empire, Empires as Nation States: Two Principles, One Practice. Theory and Society, 39, 119-143

-

Malcolm, N. (1998). Kosovo: A Short History. London: Macmillan.

-

Malesevic, S. (2017). The Foundations of Statehood: Empires and Nation-States in the Longue Durée. Thesis Eleven, 139(1), 145-161.

-

Malesevic, S. (2019) Nationalism and Imperialism As Enemies And Friends: Nation-State Formation And Imperial Projects in the Balkans, në F. Duina (përg.), States and Nations, Power and Civility: Hallsian Perspectives. Toronto: University of Toronto Press.

-

Moore, D. C. (2006). “Is the Post- in Postcolonial the Post- in Post-Soviet? Toward a Global Postcolonial Critique”. Në V. Kelertas (përg.), Baltic Postcolonialism. Amsterdam; New York: Rodopi.

-

Murati, Sh. (2016). Ballkani faustian. Tiranë: ALSAR.

-

Murati, Sh. (2019). Prishtinë-Tiranë të refuzojnë ‘sovranitetin e dyfishtë’ për Kosovën. Dita,Tiranë, 24.04.2019

-

Rexhepi, P. (2017) Unmapping Islam in Eastern

-

Europe: Periodization and Muslim Subjectivities in the Balkans. Në I. Kacandes & Y. Komska (përg.), Eastern Europe Unmapped: Beyond Borders and Peripheries. New York; Oxford: Berghahn.

-

Schmitt, O. J. (2012). Kosova: Histori e shkurtër e një treve qendrore ballkanike. Prishtinë: Koha.

-

Stoler, A. L. (2016). Duress: Imperial Durabilities in Our Time. Durham; London: Duke University Press.

-

Tanner, M. (2017) Mbretëresha e Malësisë: Edith Durham dhe Ballkani. Prishtinë: Koha.

-

“The SFRY had an initiator role in the decolonization process, the fight against apartheid, strengthening the African Union, and we pay tribute to Tito for providing assistance to Africa”. Nga artikulli “Minister Dacic thanks Burundi for revoking recognition of Kosovo”, në faqen virtuale të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Serbisë, http://mfa.gov.rs/en/press-service/statements/17631- minister-dacic-thanked-burundi-for-revoking recognition- of-kosovo (visité le 13.05.2019).

-

“Kosovo’s independence is not a product of a secessionist movement… Kosovo’s independence is a product of decolonization”. Nga artikulli “Situation in Kosovo Fragile after Police Raid on Organized Crime Leads to Arrest, Injury of Peacekeeping Personnel, Top Political Official Tells Security Council” (10 June 2019), në faqen virtuale të OKB-së, https://www.un.org/press/en/2019/sc13833.doc.htm (visité le 24.06.2019).