En janvier 2025, la majorité de droite du Grand Conseil genevois a adopté deux projets de loi connus sous le nom de « lois corsets ». Derrière ces lois, apparemment techniques, se joue bien plus qu’une réforme budgétaire : une offensive politique qui vise à diminuer fortement les dépenses publiques, et ceci de façon automatique. Il ne s’agit pas d’un épisode anodin, mais d’une nouvelle tentative de restreindre le champ d’action de l’État social et de placer la démocratie sous tutelle comptable.

Deux lois pour étrangler le budget

La première loi (L12574) fixe une règle rigide : les dépenses publiques ne pourraient croître qu’en fonction de la démographie. Autrement dit, si la population augmente de 1 %, les moyens de l’État ne devraient pas dépasser cette limite.

La seconde loi (L12575), qui complète la première, interdirait toute création de postes permanents dans la fonction publique, y compris dans le domaine subventionné de la santé, en cas de budget déficitaire, sauf dans l’enseignement, et seulement si le nombre d’élèves augmente — toute amélioration des prestations, en particulier à l’égard des exigences du marché du travail ou des besoins des enfants en difficulté, deviendrait impossible. Ainsi, même si un secteur vital comme la santé ou l’action sociale fait face à une explosion des besoins, aucun renfort ne pourrait être engagé si le budget de l’État présentait un déficit.

Enfin, pour déroger à ces lois, il faudrait à l’avenir obtenir une majorité des deux tiers du Grand Conseil. Même si ce mécanisme n’est pas de rang constitutionnel et pourrait être abrogé à la majorité simple par un parlement moins réactionnaire, il instaurerait dans les faits un droit de veto sur les dépenses publiques pour une minorité parlementaire d’un tiers.

Une mécanique déconnectée de la réalité sociale

Les partisans de ces lois invoquent la « responsabilité budgétaire ». Mais, en réalité, elles imposent un carcan aveugle. Les besoins sociaux, médicaux ou éducatifs ne se développent pas de façon mécanique en suivant la seule croissance démographique. Entre 2013 et 2023, les HUG et l’IMAD ont dû créer plus de 690 postes supplémentaires pour faire face aux besoins, même si ces dotations étaient totalement insuffisantes. Avec les lois corsets, un tiers de ces engagements n’aurait pas pu être effectué.

Le chômage, la précarité, le nombre de dossiers à traiter pour les aides sociales ou les prestations complémentaires n’évoluent pas en fonction du seul critère démographique. Les exigences croissantes de la société en matière de formation, mais aussi celles des élèves à besoins spécifiques ou en difficulté scolaire nécessitent davantage de personnel qualifié et de structures adaptées, indépendamment du nombre global d’élèves. Les lois corsets réduisent ainsi la complexité sociale à une abstraction comptable. Elles ignorent que le service public doit s’adapter à des réalités changeantes : économiques, sociales, sanitaires, et non à une équation démographique figée. En particulier, le vieillissement de la population impose une croissance du personnel soignant sans rapport avec le simple accroissement de la population (selon les projections disponibles, la proportion des personnes de 65 ans et plus est aujourd’hui de 16 % et sera de 25 % en 20501 !)

Au-delà de la dimension budgétaire, ces lois posent une question démocratique. En exigeant une majorité des deux tiers pour toute dérogation. Ces réformes consistent à réduire l’espace de la délibération démocratique en le soumettant à une « règle d’or » budgétaire présentée comme neutre et indiscutable. Mais derrière cette neutralité apparente se cache une orientation politique claire : empêcher le maintien des services publics à leur niveau actuel, sans parler de leur renforcement.

Les partisans de ces lois justifient leurs projets en affirmant que Genève dépense plus que les autres cantons. Mais cet argument est trompeur. Comparer Genève aux autres cantons sous l’angle des seules dépenses par habitant est une démarche absurde. On réduit ainsi une réalité sociale complexe à une comparaison comptable, de surcroît biaisée.

Genève est un canton-ville particulier, avec des charges structurelles plus importantes : elle concentre plus de populations précaires, parce que le coût de la vie — en particulier celui du logement — y est plus élevé ; parce que le nombre de familles monoparentales y est plus important ; parce que les emplois de service peu rémunérés y pèsent lourd, en contrepartie de l’essor d’un secteur bancaire et commercial à hauts revenus (nettoyage, hôtellerie) ; parce que son économie a besoin d’un grand nombre d’emplois qualifiés ; parce que le taux de chômage y est plus fort qu’ailleurs ; parce que le pourcentage de résidents étrangers y est plus élevé, d’où des tâches d’intégration et d’éducation spécifiques, etc. Prétendre aligner ses dépenses sur celles de cantons ruraux ou plus homogènes revient à ignorer cette réalité. C’est précisément ce que font les lois corsets : transformer des enjeux sociaux, humains et économiques en lignes comptables.

Un piège budgétaire construit de toutes pièces

Les lois corsets se déclenchent en cas de déficit… mais uniquement dans l’élaboration du budget, qui repose sur des évaluations extrêmement prudentes, toujours sous-estimées en matière de recettes et souvent surestimées en matière de dépenses. Le budget n’est donc jamais une donnée neutre. Résultat : on fabrique artificiellement des déficits prévisionnels qui justifient des coupes dans les services publics et les prestations, alors même que les comptes finaux, c’est-à-dire la réalité des finances cantonales, affichent régulièrement des excédents.

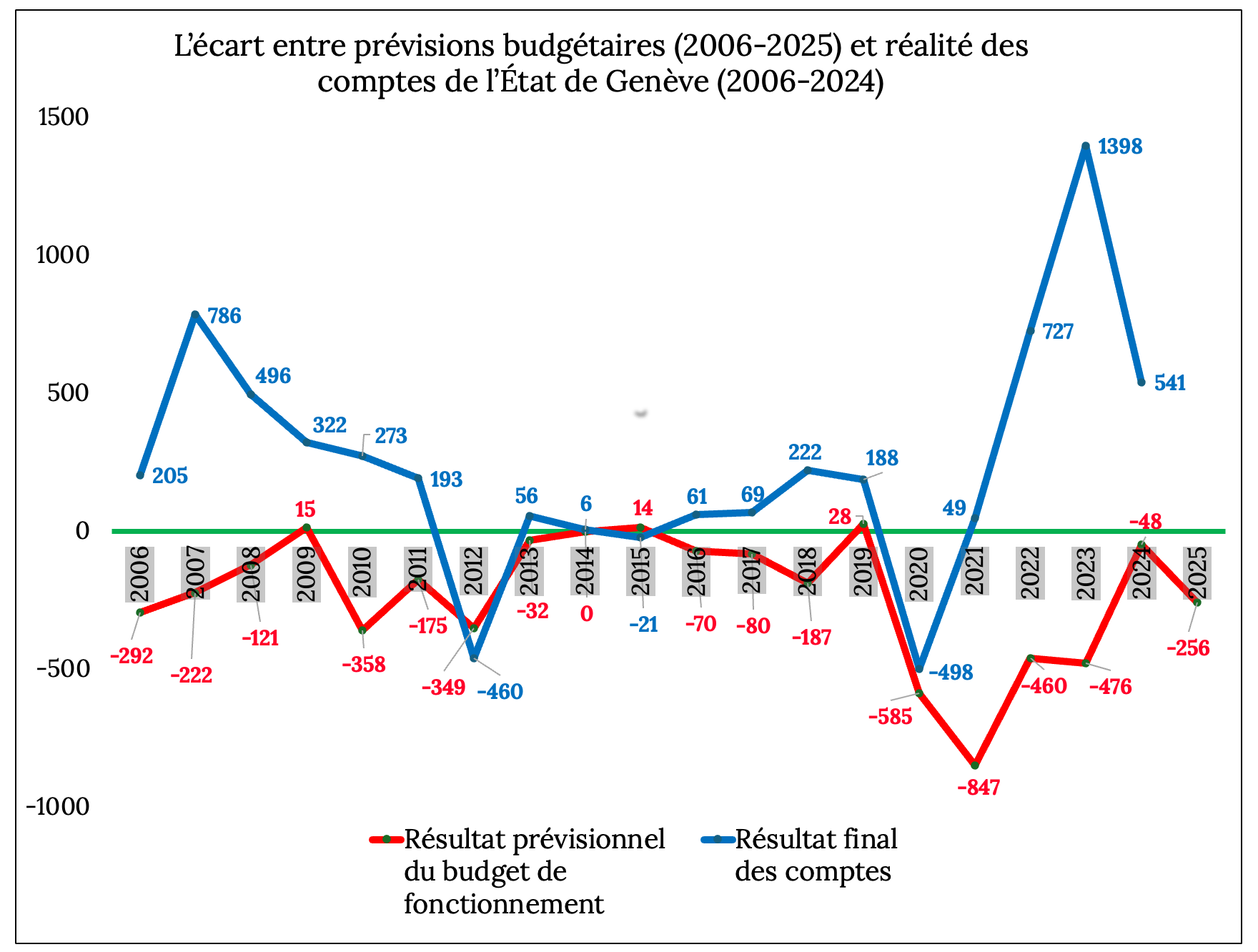

Le graphique ci-dessous illustre cette mécanique : année après année, les budgets votés prévoient des déficits (en rouge), tandis que les comptes finaux (en bleu) se révèlent largement excédentaires2.

Le constat est clair :

Depuis 20 ans, l’État de Genève a terminé 17 années sur 20 avec un excédent. Les trois années de déficit, 2012, 2015 et 2020 s’expliquent aisément, non pas par un excédent de dépenses en matière de personnel ou de prestations sociales, mais en raison d’une décision antisociale de la droite fédérale en matière de caisses de pension en 2012 (recapitalisation imposée de la CIA, caisse de prévoyance de l’instruction publique et de l’administration cantonale, aujourd’hui intégrée à la CPEG3) ; par une manipulation comptable (gonflement d’une provision de quelques dizaines de millions) pour ne pas avoir à payer rétroactivement l’annuité due aux fonctionnaires si les comptes s’avéraient positifs, comme le prévoyait l’accord entre le Cartel et l’État à l’issue de la grève de décembre 20154 ; par les dépenses imprévues dues à la COVID, en 2020, bien que le déficit aux comptes ait été inférieur à celui prévu par le budget, avant la pandémie.

Cet écart persistant entre les budgets prévus (souvent présentés comme déficitaires) et les comptes finaux (largement excédentaires) prouve que le déficit budgété ne reflète pas la réalité financière, mais représente bien un outil politique servant à mettre les services publics et les prestations à la population sous pression pour préparer l’opinion à des sacrifices.

Dans l’agenda de la droite

Depuis plusieurs décennies, la droite cherche à réduire le rôle social de l’État, à limiter sa capacité d’action et à transférer la charge des besoins collectifs vers les individus et les familles en offrant ainsi des champs d’investissement lucratifs au secteur privé (santé, éducation, sécurité, nettoyage, etc.). En bloquant les budgets, on asphyxie les services publics. En interdisant les recrutements, on détériore les conditions de travail et la qualité des prestations. En réduisant les choix politiques de l’État à une gestion comptable restrictive, on empêche le développement d’une politique sociale et environnementale répondant aux besoins de la population. Le résultat est connu : aggravation des inégalités, affaiblissement des solidarités, privatisation rampante.

Les lois corsets ne tombent pas du ciel : elles s’inscrivent dans un projet cohérent du capitalisme. Derrière une mécanique comptable trompeuse se cache en réalité une stratégie politique qui dépasse largement Genève. Partout, la même logique est poursuivie : fixer des règles budgétaires automatiques pour empêcher une majorité de circonstances du parlement, sous pression de l’opinion publique, de venir en aide à la population. On l’a vu au niveau fédéral avec le frein à l’endettement, en Europe avec les critères de Maastricht, ou encore dans d’autres pays où les constitutions économiques limitent l’action publique. Genève n’invente rien : elle applique localement une politique éprouvée.

Pour bien saisir ces mécanismes, il est utile de distinguer le libéralisme classique du néolibéralisme contemporain. Certes, ce dernier a pris du plomb dans l’aile à l’échelle internationale, avec le retour des tarifs douaniers et l’intervention accrue des États pour soutenir certains groupes de capitalistes au détriment des autres. Mais, il s’est globalement maintenu en Suisse.

Le libéralisme classique, depuis le XVIIIème siècle, prônait un État minimal, cantonné à la sécurité, à la propriété et à garantie de la liberté du commerce et de l’industrie – sur le plan international, il n’excluait pas des guerres pour ouvrir les marchés du monde aux industries britannique, française, états-unienne, etc. Mais sur le plan intérieur, l’État était censé s’effacer devant le marché libre. À vrai dire, ce programme idéologique n’a guère été appliqué, sauf pour abolir les régulations qui protégeaient des catégories de la population, en particulier le monde du travail, des profits capitalistes. Il faut aussi rappeler que les libéraux des XVIIIème et XIXème siècle étaient généralement opposés au suffrage universel.

Le néolibéralisme, qui apparaît à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et surtout après, comme courant idéologique, avant de triompher politiquement dans les années 1980-1990, n’était pas comparable à son lointain ancêtre. Il visait en effet à défaire l’État providence qui s’était imposé dans les années 1960-1970, durant la longue phase d’expansion du capitalisme, en période de relatif plein emploi et de rapports favorables aux syndicats et à la gauche réformiste. Il ne supprime pas le rôle de l’État dans une période de croissance économique ralentie, mais il l’instrumentalise de plus en plus au profit exclusif des profits capitalistes.

Il impose la politique étatique la plus favorable au secteur privé : règles budgétaires rigides, privatisation des services publics, new public management inspiré de la gestion privée, etc. Aujourd’hui, cette insidieuse logique influence les choix les plus intimes de nos vies. L’individu est sommé de se penser comme une petite entreprise : il doit devenir le gestionnaire de ses actifs économiques personnels, de son capital-formation, de ses diplômes, de ses choix de santé ou de carrière, tous considérés comme des « investissements ».

La vie entière devient un terrain d’optimisation où prévaut la responsabilité individuelle, détachée entièrement des liens sociaux et du collectif. En France, Élisabeth Borne, alors ministre de l’Éducation nationale, déclarait : « Il faut se préparer très jeunes, dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier. » Cette affirmation illustre parfaitement la logique néolibérale, qui transforme l’existence en planification de carrière. Ce n’est plus seulement l’État qui est mis au service du secteur privé et de sa soif de profit, c’est chacun d’entre nous qui est sommé de s’adapter volontairement, comme s’il s’agissait d’une seconde nature, aux besoins du marché — en réalité, du profit capitaliste.

Les lois corsets n’ont pas seulement pour effet de réduire l’État social. Elles véhiculent aussi une vision du monde. De même que toute personne est sommée de « se responsabiliser » et de gérer sa vie comme une petite entreprise, l’État est corseté pour se comporter en gestionnaire de recettes fiscales — que les riches alimentent de moins en moins — en ne tenant plus compte des besoins sociaux et des nécessités environnementales. Cette performativité comptable est destructrice : elle réduit la complexité de la vie collective à une suite de colonnes Excel, où la solidarité disparaît derrière l’impératif d’un calcul totalement biaisé.

Selon le politiste, Aldo Madariaga, le néolibéralisme n’a pas seulement imposé les régulations marchandes, il a construit des verrous institutionnels pour protéger l’ordre économique capitaliste des oppositions démocratiques5.

Cet auteur identifie trois mécanismes récurrents :

- Créer du soutien : en distribuant des avantages ciblés (notamment des baisses d’impôts pour certaines catégories favorisées), on fabrique une base sociale plus large attachée au modèle néolibéral.

- Bloquer l’opposition : en multipliant les règles procédurales et les contraintes légales, on empêche d’éventuelles majorités parlementaires d’agir, sous la pression de l’opinion publique.

- Restreindre de façon absolue la marge de manœuvre politique : inscrire des règles inamovibles dans les constitutions des États.

L’historien Quinn Slobodian a montré que le néolibéralisme n’a jamais voulu « laisser faire » mais, au contraire, « mettre sous verre » le marché et ceux qui en profitent en le protégeant des citoyens6. Friedrich Hayek, appelait déjà à neutraliser la démocratie par une constitution économique, lorsque celle-ci menace l’ordre économique libéral7.

Voici deux extraits de Friedrich Hayek qui illustrent parfaitement la logique néolibérale : le premier sur le rôle de l’État vis-à-vis de la liberté économique, le second sur le corsetage de la démocratie :

« En d’autres termes, c’est le caractère de l’activité du gouvernement qui importe, plus que son volume. Une économie de marché qui fonctionne nécessite certaines activités de la part de l’État ; quelques autres peuvent éventuellement faciliter son fonctionnement ; et elle peut sans doute en tolérer bien d’autres encore, pourvu que toutes soient compatibles avec le marché. Mais, en revanche, il en est d’autres qui vont à l’encontre du principe même sur lequel repose un système de liberté, et celles-ci doivent être complètement exclues pour qu’un tel système fonctionne. En conséquence, un gouvernement relativement peu actif, mais qui fait ce qu’il ne faut pas, peut paralyser plus gravement les forces d’une économie de marché, qu’un gouvernement plus soucieux des affaires économiques mais qui se limite à assister les forces spontanées de l’économie. »

« Si seules les personnes de plus de quarante ans, ou les titulaires de revenus, ou les chefs de famille, ou les personnes sachant lire et écrire avaient droit de vote, il n’y aurait guère plus d’atteinte au principe que dans le cadre des limitations actuellement admises. Des gens raisonnables peuvent soutenir que les idéaux de la démocratie seraient mieux servis si, disons, tous les fonctionnaires d’État, ou tous les bénéficiaires de l’aide publique étaient privés du droit de vote. »

Ce que Genève pourrait connaître aujourd’hui, si le corps électoral se laissait berner, serait l’imposition d’un corset politique au service des privilégiés. La droite bourgeoise, en adoptant ces lois, poursuit exactement cette stratégie.

Résister au carcan néolibéral

Nous ne sommes pas face à une simple querelle technique sur des lignes budgétaires. Les lois corsets incarnent une offensive politique claire : protéger les intérêts des riches et des ultrariches, au détriment des droits sociaux et des nécessités environnementales qui concernent l’écrasante majorité de la population.

Depuis des décennies, la droite martèle le même refrain : « les caisses de l’État sont vides ». Pourtant, elle ne cesse de réduire les impôts des grandes entreprises et des multimillionnaires et, malgré cela, les comptes de l’État sont restés jusqu’ici excédentaires. Cette curiosité, à l’échelle internationale, repose sur le caractère de plus en plus parasitaire — et par-là même dangereusement instable — de l’économie cantonale, dont l’impôt sur les entreprises repose aujourd’hui pour l’essentiel sur les revenus du trading. Mais cela ne pourra sans doute pas durer encore longtemps, raison pour laquelle la droite cherche à prendre les devants.

Les excédents cumulés, année après année, prouvent que Genève a les moyens de financer des services publics solides, de maintenir ses prestations sociales et de réduire l’explosion des inégalités. Ces excédents résultent pourtant déjà d’une double politique de cadeaux fiscaux aux privilégiés et de compression des dépenses publiques, que la droite voudrait durcir brutalement en décorrélant radicalement les dépenses de l’État des besoins de la population. Elle tente d’utiliser pour cela, tel le pyromane qui se fait pompier, le discrédit croissant de l’État dans l’opinion publique, lié aux coupes qu’elle a déjà réussi à imposer.

Face à cela, nous devons entrer en résistance. Résistance à une logique néolibérale qui naturalise la loi de la jungle, privatise les solidarités et transforme la démocratie en chambre d’enregistrement d’impératifs comptables bricolés à cet effet. Résistance à une politique et à une idéologie qui sanctifie les profits et les fortunes accumulés des ultrariches tout en livrant la majorité sociale à une précarité croissante.

Il est temps de les affronter sur leur propre terrain : celui de l’argent. Car la réalité est de notre côté. La richesse coule à flot, mais elle est accaparée par un nombre de plus en plus restreint de profiteurs qui entendent se débarrasser de toute entrave à leur enrichissement sans frein. Dire NON aux lois corsets, c’est refuser de sacrifier notre bien commun aux Elon Musk genevois et à leurs commis des syndicats patronaux et des partis de droite, PLR en tête, pour investir dans la santé, l’éducation, le logement, le social et l’environnement. En un mot, combattre les inégalités, reconstruire les solidarités et développer un service public au service de la population.