I. Introduction

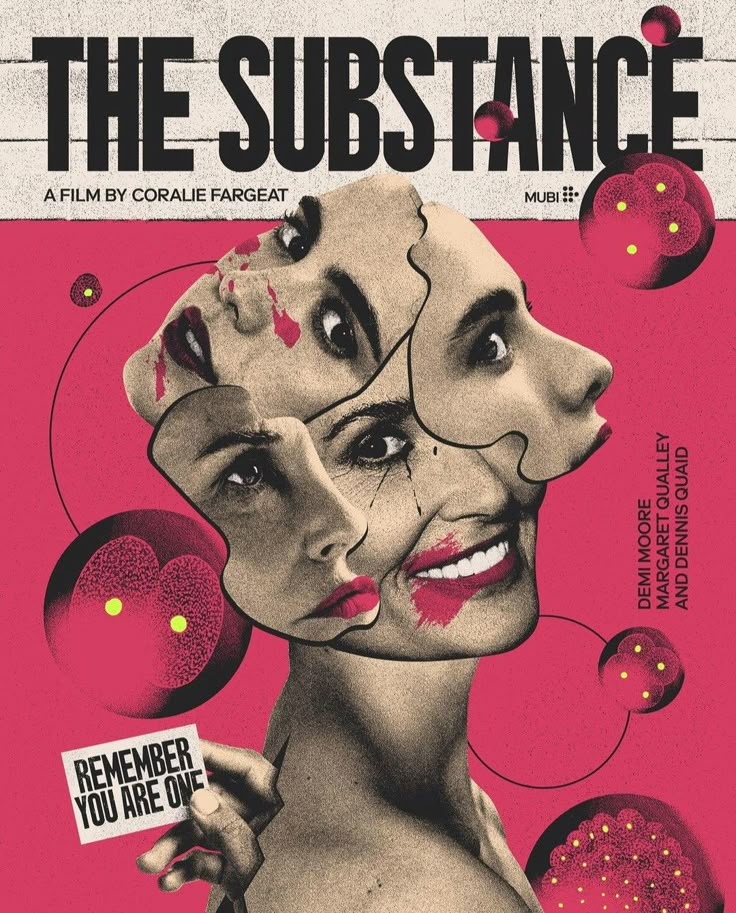

« The Substance » est un long-métrage de body horror réalisé par Coralie Fargeat, avec Demi Moore et Margaret Qualley. Présentée en compétition officielle au Festival de Cannes 2024, il obtient le prix du meilleur scénario et connaît un large succès critique et public.

L’histoire suit le personnage d’Elisabeth Sparkle (Demi Moore), une animatrice d’une émission télévisée d’aérobic, brutalement licenciée le jour de ses 50 ans. À la suite d’un accident de la route, elle se voit proposer une mystérieuse substance lui promettant de lui rendre sa jeunesse. Elle entre alors en contact avec une organisation anonyme active sur le marché noir. Son unique interlocuteur que je nommerai ici le « vendeur-créateur » lui donne l’adresse d’un lieu délabré dans lequel elle doit se rendre pour récupérer la marchandise. À travers une vidéo, elle suit le protocole pour prendre la Substance et insiste sur deux consignes qui reviendront comme des préceptes tout le long du film :

1. Elle doit impérativement échanger son corps chaque semaine avec celui de son double jeune. « Maintenir l’équilibre » ;

2. Elle ne forme qu’une seule et même personne avec cette nouvelle version d’elle-même. « You are one ».

Elisabeth se convainc alors d’ingérer la substance et suit scrupuleusement les instructions. On assiste alors à une scène de naissance totalement monstrueuse de Sue (Margaret Qualley), son double jeune, qui s’extrait littéralement de son corps. C’est à partir de cette division que le film prend toute son ampleur et que les véritables problèmes apparaissent.

II. Une seule et même personne ?

Au début, l’alternance entre Elisabeth et Sue semble fonctionner, mais très vite le personnage de Sue ne se satisfait plus de la contrainte de s’effacer une semaine sur deux. Un soir, alors qu’elle est sur le point de coucher avec un homme, son état commence à se déstabiliser, car le moment du « switch » approche. Elle décide alors d’ingérer davantage de substance qu’elle doit directement prélever sur le corps d’Elisabeth. Cela lui permet de se stabiliser momentanément. Mais au réveil, Elisabeth constate avec effroi que l’index de sa main droite ressemble à celui d’une très vieille femme. Elle appelle anxieuse le vendeur-créateur qui lui explique que son corps subit nécessairement des dommages dès que l’équilibre n’est pas respecté et que son index ne reprendra jamais son apparence antérieure. À mesure que Sue flambe dans sa carrière et devient la nouvelle vedette de l’émission d’Aérobic, elle dépasse de plus en plus le temps qui lui est accordé. Pour cette raison, le corps d’Elisabeth se dégrade peu à peu. Une lutte s’engage alors entre les deux femmes, qui rappelons-le, sont censées, selon le postulat du vendeur-créateur, ne former qu’une seule et même personne.

Cet élément de l’intrigue a suscité de nombreuses interrogations de la part des spectateurs et des critiques du film, s’interrogeant sur la cohérence du scénario. S’il s’agit vraiment d’une seule et même personne pourquoi les deux avatars de la même femme ne s’entendent-elles pas ? Partagent-elles les mêmes souvenirs ? Et si ce n’est pas le cas, quel intérêt a Elisabeth de se lancer dans cette transformation physique douloureuse si ce n’est pas elle qui vit l’expérience ? Pourtant, ces incohérences apparentes ne sont sans doute pas des erreurs, mais un choix délibéré du scénariste. Elles soulèvent en effet des enjeux philosophiques et psychologiques fondamentaux concernant l’identité, que je me propose d’explorer. Les deux reposent sur les dualités : corps/esprit et moi/autrui, que le film met en tension.

III. Du dualisme à la rupture

Le dualisme cartésien

La dualité corps-esprit est déjà évoquée par Platon, notamment dans Phédon, où Socrate affirme que le corps est un obstacle à la connaissance : « Tant que nous aurons le corps, et que notre âme sera infectée par cette souillure, nous ne posséderons jamais l’objet de notre désir : la vérité1 ». C’est toutefois à Descartes que l’on doit une analyse plus approfondie de cette dualité. Le « Cogito, ergo sum »2 (Je pense donc je suis) marque le point de départ de sa philosophie, dont il tire une distinction entre deux substances : l’esprit et le corps, fondant ce qu’on appelle le dualisme cartésien3. Selon lui, le corps et l’esprit sont deux entités distinctes. Par conséquent, l’esprit peut exister sans le corps.

Dans le film, l’alternance est celle des corps et non des esprits. Ce qui signifie qu’en « naissant », le corps de Sue intègre l’esprit et la pensée d’Elisabeth. Elle est Une (One), comme le répète le vendeur-créateur. D’un point de vue cartésien, Elisabeth et Sue partagent l’une et l’autre leurs souvenirs. Et c’est ce que l’on devine, car, comme je l’ai déjà évoqué, quel serait l’intérêt de se dédoubler si Elisabeth ne bénéficiait pas des avantages que son corps rajeuni lui apporte ? Par ailleurs, dans la scène où Sue rencontre l’ancien patron d’Elisabeth (un personnage répugnant, interprété par Dennis Quaid), elle connaît le prénom de sa secrétaire, ce qui prouve qu’elle dispose de ses souvenirs et connaît son histoire. On saisit dès lors que l’esprit d’Elisabeth habite le corps de Sue. Et lorsque la mue s’opère en sens inverse, on suppose que l’esprit d’Elisabeth revient dans son corps d’origine avec toutes les expériences vécues grâce au corps de Sue. Autrement dit, il y a deux corps (Elisabeth et Sue) mais un seul esprit : celui d’Elisabeth.

Cependant, à mesure que le film avance, on se questionne sur la pertinence de cette vision. Lorsque Elisabeth et Sue entrent en conflit, on s’interroge sur le partage effectif de leurs souvenirs. Se rappellent-elles vraiment des expériences de « l’autre » ? Dans l’une des scènes, on voit Sue enrager, lorsqu’elle découvre qu’Elisabeth a saccagé l’appartement. Or, si Sue est réellement Elisabeth, pourquoi est-elle prise au dépourvu par la rage destructrice de son double. C’est à partir de là que le dualisme cartésien ne joue plus. Il semble en effet que Sue développe sa propre pensée et se forge, d’une certaine manière, un esprit distinct d’Elisabeth. Cette contradiction est au cœur de ce long-métrage et on se demande pour quelles raisons un tel glissement se produit, alors qu’au départ, Sue devait être un prolongement d’Elisabeth, sa version d’elle-même, rajeunie une semaine sur deux.

Pour approfondir cette réflexion, il va nous falloir dépasser le dualisme cartésien en nous inspirant des critiques que lui ont adressé plusieurs philosophes empiristes et/ou matérialistes, notamment Hume, Hobbes, et surtout Spinoza, que nous allons mobiliser ici.

La rupture spinoziste

Pour les matérialistes, contrairement à Descartes, le corps et l’esprit sont indissociables – le corps est esprit et l’esprit est corps. Pour Spinoza, le corps et l’esprit sont des attributs d’une seule et même substance qui permet de percevoir une seule et même réalité : « L’âme et le corps sont une seule et même chose, qui est conçue tantôt sous l’attribut de la pensée, tantôt sous celui de l’étendue »4. Dans la philosophie spinoziste, le corps pense autant que l’esprit, il n’est pas qu’un simple véhicule ; il est porteur de subjectivité. Contrairement à Descartes, qui distingue deux substances, Spinoza soutient qu’il n’en existe qu’une seule. C’est la raison pour laquelle le titre du film The Substance n’est pas anodin : en philosophie, le terme « substance » fait référence à une notion ontologique qui définit l’essence de l’être humain, que ce soit chez Descartes, qui fait la distinction entre les deux (le corps et l’esprit), ou chez Spinoza, qui les fusionne en une seule entité. Ainsi, le film, en recourant à ce terme, renvoie, volontairement ou non, à cet héritage philosophique et questionne donc la nature même de notre identité. Comme le dit Spinoza :

« Par là il apparaît que, bien que deux attributs soient conçus comme réellement distincts, c’est-à-dire l’un sans le secours de l’autre, nous n’en pouvons cependant pas conclure qu’ils constituent deux êtres, autrement dit deux substances différentes ; car il est de la nature de la substance que chacun de ses attributs soit conçu par soi, puisque tous les attributs qu’elle possède ont toujours été en même temps en elle, et que l’un n’a pu être produit par l’autre, mais que chacun exprime la réalité ou l’être de la substance. »5

En faisant mine de séparer le corps et l’esprit, le scénario dévoile que le corps façonne l’identité, notamment à travers les interactions qu’il développe avec le monde extérieur. Sue hérite certes des souvenirs d’Elisabeth, mais elle vit aussi sa propre vie dans un nouveau corps avec les interactions nouvelles que lui procure ce dernier. Comme le dit Spinoza : « L’esprit est affecté par les idées des affections du corps. […] Par suite, plus un corps est capable de choses, plus son esprit est capable de perceptions. »6 C’est pourquoi Sue développe progressivement une conscience propre en se détachant des complexes et des rejets que lui imposait le corps « déchu » d’Elisabeth. Elle construit sa propre personnalité et ses propres désirs, comme si l’esprit se dédoublait et que le dédoublement des corps scindait également l’esprit et l’identité. Même si, pour Spinoza, une telle division paraît ontologiquement impossible, par le biais de la fiction, le film postule qu’une telle séparation est imaginable et s’interroge sur ses conséquences. C’est pourquoi, la pensée cartésienne et son dualisme n’a plus cours. La substance chimique prétend certes libérer l’esprit. Pourtant, elle révèle que le corps est indissociable de l’esprit : on ne peut pas être une seule et même personne dans deux corps différents, parce que chaque corps pense indépendamment de l’autre. En effet, selon les matérialistes, en particulier chez Spinoza, le corps et l’esprit ne font qu’un, Ainsi, Sue devient-elle, à travers son corps, un esprit à part entière, un personnage en soi. Toujours pour Spinoza :

« L’âme humaine ne connaît pas le corps humain lui-même, ni ne sait qu’il existe, sinon par les idées des affections dont le corps est affecté… »7

Cette séparation physique d’Elisabeth et de Sue entraîne donc la séparation psychique de cette femme Une, mais corporellement dédoublée, si bien que la perception cartésienne des rapports entre l’esprit et le corps ne paraît plus tenable. Il faut adopter une perspective spinoziste : chaque corps porte en lui sa propre pensée. C’est pourquoi Elisabeth et Sue ne peuvent plus cohabiter dans une même subjectivité. Sue devient quelqu’un d’autre. Le film montre ainsi que cette dissociation est une illusion dangereuse, car elle provoque de la souffrance, de la violence et une perte d’identité.

IV. Le regard des autres comme affect

On peut alors se demander pourquoi le créateur-vendeur ne cesse de répéter qu’Elisabeth et Sue ne forment qu’Une seule et même personne, alors que le film semble justement nous montrer une progressive dissociation. Cette dernière atteint par ailleurs son paroxysme dans une scène marquante qui précède le climax de l’intrigue. À travers le prisme spinoziste, cette tension est particulièrement significative, puisqu’il infère que chaque affect du corps produit une représentation dans l’esprit, et que c’est la somme de ces affects qui façonne la singularité de l’esprit8. Donc, si deux corps vivent des affects différents, comme Sue et Elisabeth, ils construisent deux esprits distincts, bien qu’ils proviennent de la même substance. Enfin, si le corps et l’esprit sont deux attributs d’une seule et même substance, alors toute dissociation des deux produit un profond déséquilibre de l’être9. Comment envisager une telle division de l’unité corps-esprit dans une perspective spinoziste, alors même que, pour lui, cette division ontologique est impossible ? Pour quelles raisons le film prend-il le parti de rendre cette réalité imaginable ? C’est là qu’il faut entrer, selon moi, dans ce qui constitue le cœur du film : la dualité qui habite Elisabeth et qui réside en chacun de nous : le besoin d’être aimé par les autres et celui de s’aimer soi-même. Le psychologue Jean Piaget a montré que l’enfant ne naît pas avec une conscience de soi complètement formée10. Il construit son « moi/je » progressivement à travers les interactions sociales en répondant au « tu » que les autres lui adressent. Cette dynamique se poursuit toute notre vie. Nous existons largement dans le regard de l’autre et nous remodelons en permanence notre image au contact de la reconnaissance ou du rejet du monde extérieur. Le personnage d’Elisabeth constate que le monde professionnel ne la désire plus, elle n’est plus qu’un corps vieillissant, incapable désormais de susciter l’intérêt des spectateurs de son show télévisé. Quant à Sue, elle parvient à prendre la place d’Elisabeth et à devenir la future vedette de l’émission.

L’impossibilité de maintenir l’équilibre

Revenons maintenant à cette notion d’équilibre sur laquelle le vendeur-créateur insiste à plusieurs reprises. Aux premiers abords, maintenir l’équilibre signifierait que l’alternance des corps doit s’opérer avec une régularité absolue. Mais il s’agit de plus que cela : si l’on part du principe spinoziste selon lequel le corps et l’esprit ne font qu’un, la dégradation du corps d’Elisabeth est le témoin d’une souffrance psychique profonde : elle vit une forme de dissociation, non pas cette scission ontologique du corps et de l’esprit, que Spinoza ne peut concevoir, mais celle d’une aliénation psychologique d’un être qui n’arrive plus à se percevoir comme un. C’est la raison pour laquelle le créateur-vendeur lui rappelle très souvent cette phrase : « You are one ». Cette perte de cohésion intérieure peut s’analyser à travers le concept de dissociation, défini comme « des déconnexions entre les pensées, les émotions, les comportements, les sensations et d’autres processus mentaux qui seraient normalement connectés. »11 Il ne s’agit pas nécessairement d’un trouble psychiatrique, mais d’un phénomène humain courant, qui peut devenir problématique lorsqu’il se rigidifie dans des contextes de stress ou de trauma.

En réalité, la dualité d’Elisabeth et de Sue reflète la division interne qui habite Elisabeth : d’une part le besoin de s’aimer soi-même pour ce qu’elle est et d’autre part le besoin d’être aimée et validée par les autres. La transformation monstrueuse de son corps, tout comme son index flétri sont les manifestations physiques de cette cassure intérieure. Le maintien de l’équilibre pourrait signifier ainsi la conciliation fragile entre l’amour de soi et la quête de l’approbation des autres. Plus simplement, on pourrait affirmer que la recherche perpétuelle de l’approbation d’autrui conduit à la détérioration de l’estime de soi et de son corps et qu’il s’agit donc de respecter attentivement cet équilibre. Toutefois, le film suggère que cet équilibre devient presque intenable dans une société capitaliste où le corps et l’esprit sont sans cesse sommés de se plier à des normes de productivité, de jeunesse et de désirabilité. Lorsque le moi devient un objet à vendre, à améliorer, à exposer, la dissociation n’est plus un accident : elle devient une nécessité sociale, une forme d’adaptation pathologique à un système qui dissout l’unité de l’être.

Le corps comme marchandise

Dans les sociétés précapitalistes, le regard des autres jouait déjà un rôle de régulateur social, mais il s’exerçait principalement à travers des normes communautaires ou religieuses. Ce qui change radicalement dans la société capitaliste et néolibérale contemporaine, c’est que ce regard devient un instrument de valorisation marchande : chacun est sommé de transformer son corps, son apparence, sa santé, son image publique en ressources compétitives, en capital corporel à exploiter. Cette logique pousse les individus à devenir les entrepreneurs d’eux-mêmes, responsables de leur réussite comme de leur échec, jusque dans l’intimité de leur chair. Le corps n’est plus simplement jugé ; il est évalué, classé, monétisé, comme une marchandise sur un marché de visibilité.

Le philosophe Michel Foucault, dans Surveiller et punir, théorise, à travers la métaphore du panoptique, la transformation des sociétés disciplinaires en sociétés de contrôle : le pouvoir n’est plus imposé de l’extérieur, il est internalisé par l’individu, qui se surveille, s’ajuste et se corrige en permanence12. Cette pression se matérialise dans les normes de beauté, les régimes, les routines sportives, les applications de santé ou les réseaux sociaux, autant d’outils par lesquels le corps devient un projet économique. Dans The Substance, cette logique est portée à l’extrême : le corps jeune et désirable de Sue devient l’unique version socialement acceptable d’Elisabeth, tandis que son corps vieillissant est relégué à l’effacement. Le film met ainsi en lumière la violence du capitalisme esthétique, qui transforme la quête de reconnaissance en un processus d’autodestruction subjective, où l’on n’existe qu’à condition de se conformer à une norme vendable. Et c’est précisément ce que signifie l’index flétri d’Elisabeth dans le film : le début de l’effondrement de son amour-propre, miné par un besoin extrême d’approbation, lui-même façonné par des normes de beauté inaccessibles que la société impose aux corps, plus particulièrement aux femmes. Le film montre ainsi qu’il est difficile, voire impossible, de maintenir cet équilibre dans une société qui transforme les corps en valeurs exploitables.

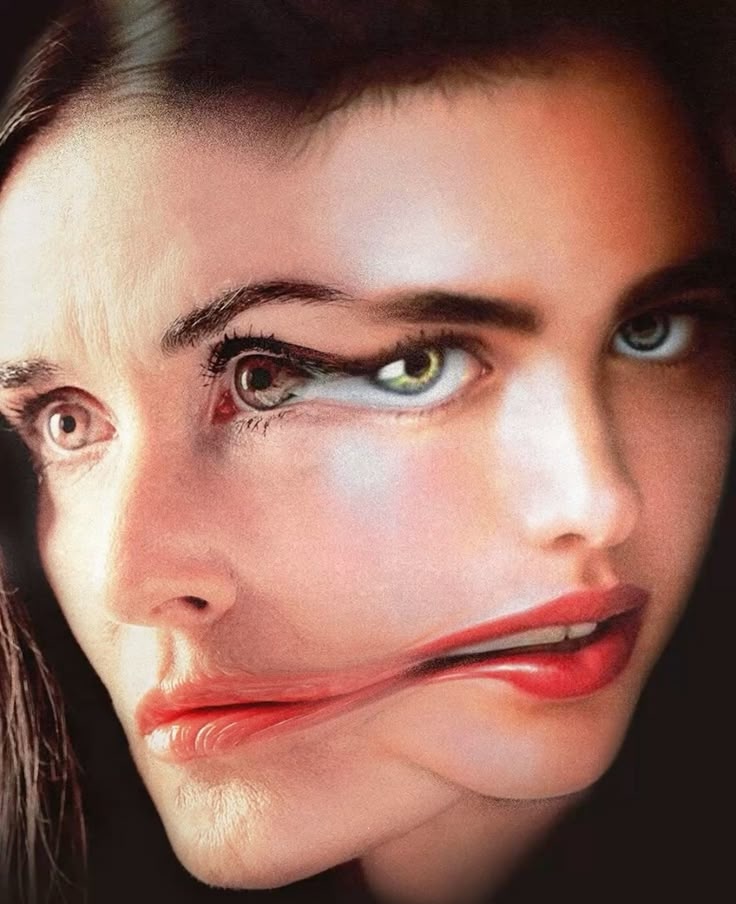

Progressivement, Elisabeth se déchire psychologiquement, incapable de s’aimer pour ce qu’elle est, dès lors que le monde impitoyable du show business (une métaphore de la société actuelle) lui démontre à maintes reprises qu’elle vieillit et qu’elle n’est plus désirable (vendable). Une scène marquante du film illustre bien cela : Sue couche avec un jeune homme qui tombe complètement sous le charme de son corps, mais lorsqu’il croise plus tard Elisabeth, il se montre odieux avec elle. Quant à Sue, elle devient progressivement le Frankenstein au féminin façonné par le producteur, Dennis Quaid. Ainsi, le personnage d’Elisasue, fusion monstrueuse d’Elisabeth et Sue, arrose le public de son sang dans une scène absolument terrifiante. Cette séquence évoque la scène finale du film « Carrie au bal du diable » de Brian de Palma, où l’humiliation de la jeune Carrie provoque un cataclysme13. The Substance figure ainsi une sorte de revanche de Carrie sur le public. Par ailleurs, une phrase cinglante prononcée par Dennis Quaid précède cette scène : « Elle est ma plus belle création, je l’ai façonnée pour le succès. » Elle est en effet sa création et la création monstrueuse d’un capitalisme cannibale : un être dépossédé de son corps se transformant en un monstre façonné par les exigences du marché.

L’isolement

Dans le film Elisabeth va peu à peu s’isoler dans son appartement et ne plus sortir, contribuant ainsi à son mal-être et à sa détresse. Dans notre société, beaucoup de personne qui vivent le rejet s’isolent chez elles, parfois cet isolement est revendiqué par les personnes concernées se complaisent dans cette situation et qui se définissent comme étant misanthropes ou des loups solitaires. On peut interpréter ce mécanisme comme un moyen de défense, de repli ou de résistance pour se protéger du rejet, mais sans questionner le système et les normes qui les ont rejetés. Comme Elisabeth qui a totalement perdu confiance en elle, avec l’affiche de Sue qui envahit son salon, elle décide de rester cloîtrée au lieu de sortir avec un homme qui la valorisait car son estime de soi est alors complètement anéantie.

La souffrance du corps, la mutilation du corps et la transformation en monstre, notamment par la longue cicatrice d’Elisabeth sur son dos qui voit naître le corps de Sue peut être vue comme les transformations « monstrueuses » que les femmes infligent à leur corps. Par exemple, les interventions comme la chirurgie esthétique et les opérations bariatriques se traduisent par une violence imposée au corps et une tentative de correspondre aux conformités des normes de beauté dominantes que la société impose et qui sont d’autant plus sujettes à des railleries, notamment en ce qui concerne les chirurgies esthétiques des actrices hollywoodiennes. La société fabrique des monstres qui ne cherchent qu’à être aimés, puis les ridiculise lorsqu’ils deviennent monstrueux sous la pression de ses propres injonctions. Par ailleurs, le terme « aimer » est également très présent dans le film, plusieurs plans notamment l’un sur un cadeau offert à Elisabeth insiste lourdement là-dessus.

Les personnes ayant été opérées par de la chirurgie bariatrique peuvent également vivre une dissociation semblable à ce que vit Elisabeth : un conflit interne de soi-même. Alors entrés dans la norme, le regard des autres change, et cela peut être vécu comme une trahison de sa personne d’origine et une difficulté à répondre aux inhabituelles stimulations extérieures, jadis inexistantes. La force du film réside également dans l’universalité du propos, que l’on soit femme, homme ou personnes racisées ou opprimées et dans les identités transgenres ; la détestation de notre corps crée en nous une division de notre être, perdu entre le désir de s’aimer soi-même et la validation externe du monde capitaliste qui bien souvent n’accepte pas la différence.

Une réinvention de Blanche-Neige

Le film réinterprète subtilement des motifs issus de contes de fées, en particulier celui de Blanche-Neige. Margaret Qualley, dans sa robe bleue éclatante, incarne l’archétype de la princesse : jeune, pure, et idéale aux yeux de la société. En contraste, Demi Moore, vieillissante et rejetée, devient une figure monstrueuse, rappelant la reine-sorcière des contes Disney. La robe d’Elisasue peut également faire penser à celle de Cendrillon des studios Disney, c’est pourtant à Blanche-Neige qu’on peut y voir une référence : dans une scène, alors qu’Elisabeth est atteinte d’un stade avancé de monstruosité, son corps se raidit, ses cheveux se grisent, elle cuisine des aliments comme si elle préparait des mixtures de sorcières. Dans Blanche-Neige, la reine demande à son miroir « Qui est la plus belle ? »14. Lorsque le miroir lui répond que Blanche-Neige a pris sa place, elle se transforme en une ennemie acharnée. Elisabeth voit aussi dans Sue une rivale imposée par le miroir social, celui du désir collectif et de l’oubli de son propre être.

Le miroir alors comme reflet de la société lui indique que la reine est dépassée comme Elisabeth, qu’elle n’est plus la plus belle et qu’elle se transforme alors en sorcière. Si Elisabeth devient monstrueuse ce n’est pas parce qu’elle est intrinsèquement mauvaise, mais la société qui la pousse à l’être. Sa transformation finale en « monstre » symbolise l’effacement de son identité et l’impact destructeur du rejet qu’on lui impose.

V. Conclusion : nous sommes un

La métamorphose de Demi Moore en une créature grotesque est la conséquence ultime d’un déséquilibre intérieur. Ce processus illustre comment le renoncement à son amour-propre au profit de la validation sociale peut littéralement « tuer » l’identité. En perdant de vue qui elle est réellement, elle devient une coquille vide, façonnée par les attentes extérieures.

Si l’on considère la lecture spinoziste du film, cet état de déséquilibre mental et physique semble prendre une ampleur encore plus vertigineuse. Selon Spinoza, le corps et l’esprit représentent deux caractéristiques d’une même substance, rendant toute séparation ontologique impossible. Toutefois, The Substance met en évidence une division si intense qu’elle devient néfaste, comme si l’unité spinoziste était en déroute. Spinoza n’a pas vécu à l’époque du capitalisme. Il n’a pas été témoin de l’apparition d’une société où la superficialité, la compétition et la réussite dominent sur l’essence, où les corps sont commercialisés, évalués, uniformisés, au point de créer des individus déchirés entre l’image qu’ils renvoient et leur véritable identité. Et si, finalement, la dissociation mentionnée par les psychologues, ce sentiment de ne plus être soi-même, de se sentir étranger à son propre corps, renvoyait, en réalité, à une forme inédite de division ontologique15 ? Une séparation que Spinoza considérait impossible dans la nature, mais qui est non seulement envisageable, mais également expérimentée grâce aux structures sociales contemporaines ? Ainsi, la Substance remet en question les limites de la philosophie spinoziste face à une réalité psychique et sociale profondément inédite. Cette perte d’équilibre interne et la « mort » de son identité rappellent des œuvres comme Le Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde, où l’apparence reflète et trahit parfois l’état moral et psychologique d’un individu16.

Dans la société capitaliste, l’harmonie entre le corps et l’esprit n’est plus assurée. Elle est vulnérable, éclatée, constamment soumise à des pressions esthétiques et sociales qui aliènent. Ce que Spinoza considère comme un équilibre naturel devient ici une mission quasi irréalisable : celle de maintenir son intégrité dans une société qui promeut et instrumentalise la séparation.

The Substance va au-delà d’être un simple film de genre. Il s’agit d’une fable philosophique traitant de la vulnérabilité de notre cohésion interne, et de la brutalité d’un système qui nous incite à changer pour être aimés, désirés, acceptés. Par sa critique des standards, sa réinterprétation des contes de fées et son acceptation de la monstruosité, il nous fait comprendre que ce n’est pas la différence qui est terrifiante, mais plutôt la norme qui l’exclut. Le film est une critique acérée de notre époque en explorant les thématiques de l’amour-propre, des normes sociales, de la dissociation et de l’isolement, Coralie Fargeat signe une œuvre viscérale, profondément ancrée dans les angoisses contemporaines.

Au bout du compte, peut-être que le grand acte de résistance est de se réapproprier cette unification du corps et de l’esprit, à rejeter la dissociation pour satisfaire les autres, et à proclamer, coûte que coûte : nous sommes un.